プロジェクトの背景

安心安全な避難所運営の

ために

情報システムが

できることとは

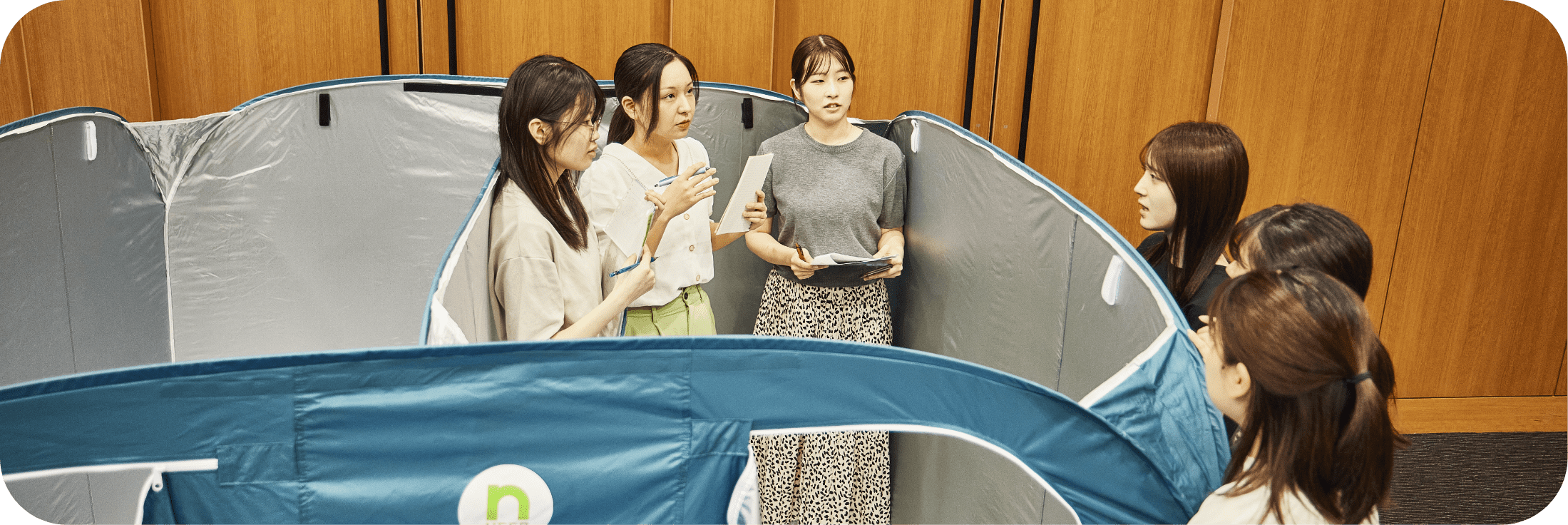

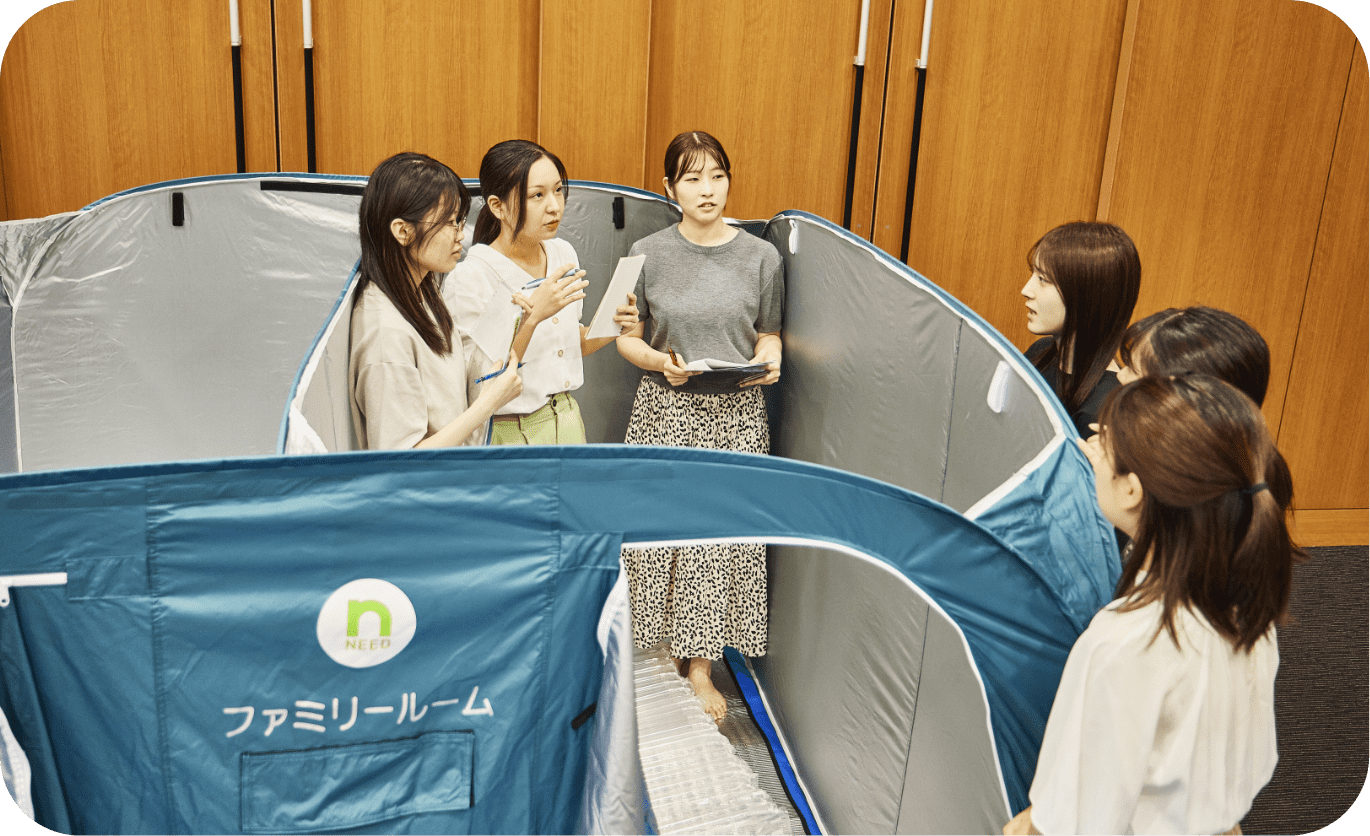

日本女子大学は、平成24年12月10日より文京区と連携し、災害時に避難弱者となる可能性の高い妊産婦・乳児に特化した避難所「妊産婦・乳児救護所」を設置している。また、地域の防災力の強化や、避難所における生活を含む住居の安全性をテーマに研究を進める建築デザイン学部 建築デザイン学科(※)の平田研究室では、2020年より妊産婦・乳児救護所を学生参画型で運営するための準備や収容シミュレーション、また文京区が作成した避難所開設キットの提供を受けて、学生が妊産婦・乳児救護所キットの開発を行うなどしている。平田研究室が学内でも活発に啓発・実践活動を続ける中、以前より情報技術を活用して、人や物事とコンピュータで実現される様々な機能を繋ぎ、社会に貢献できるシステムを構築しようと研究を重ねてきた理学部 数物情報科学科の長谷川研究室は、この取り組みを知り、情報システムとそこから生まれるITサービスが何か役に立てるのでは、と考えた。

-

プロジェクトの流れ

01

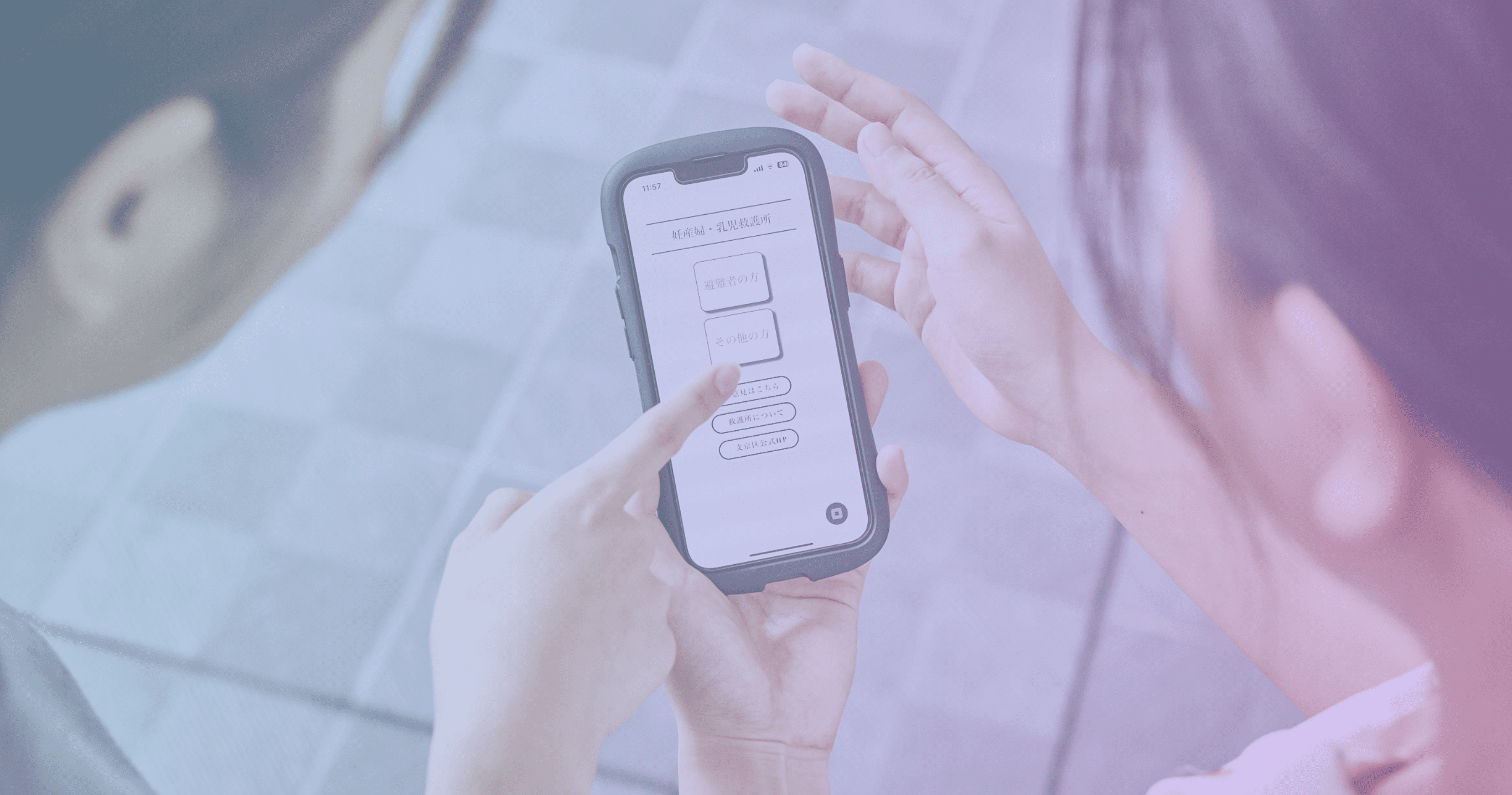

受付をより正確に、効率よく

進めるアプリケーションを

まず、長谷川研究室が注目したのが、妊産婦・乳児救護所における「避難者の受付業務」だ。災害時にこのような場所を訪れる時、避難者のみなさんは、満身創痍となっていることが想定される。だから、間違いがないように、負担がないように、効率よく行いスムーズに受付ける必要がある。また、親子関係の把握や健康状態の管理も求められる。そこで、それらをクラウドで管理するモバイルアプリケーションを開発することを考えた。従来なら紙を使って行っていた受付業務だが、その方法だと1箇所でやる他ない。

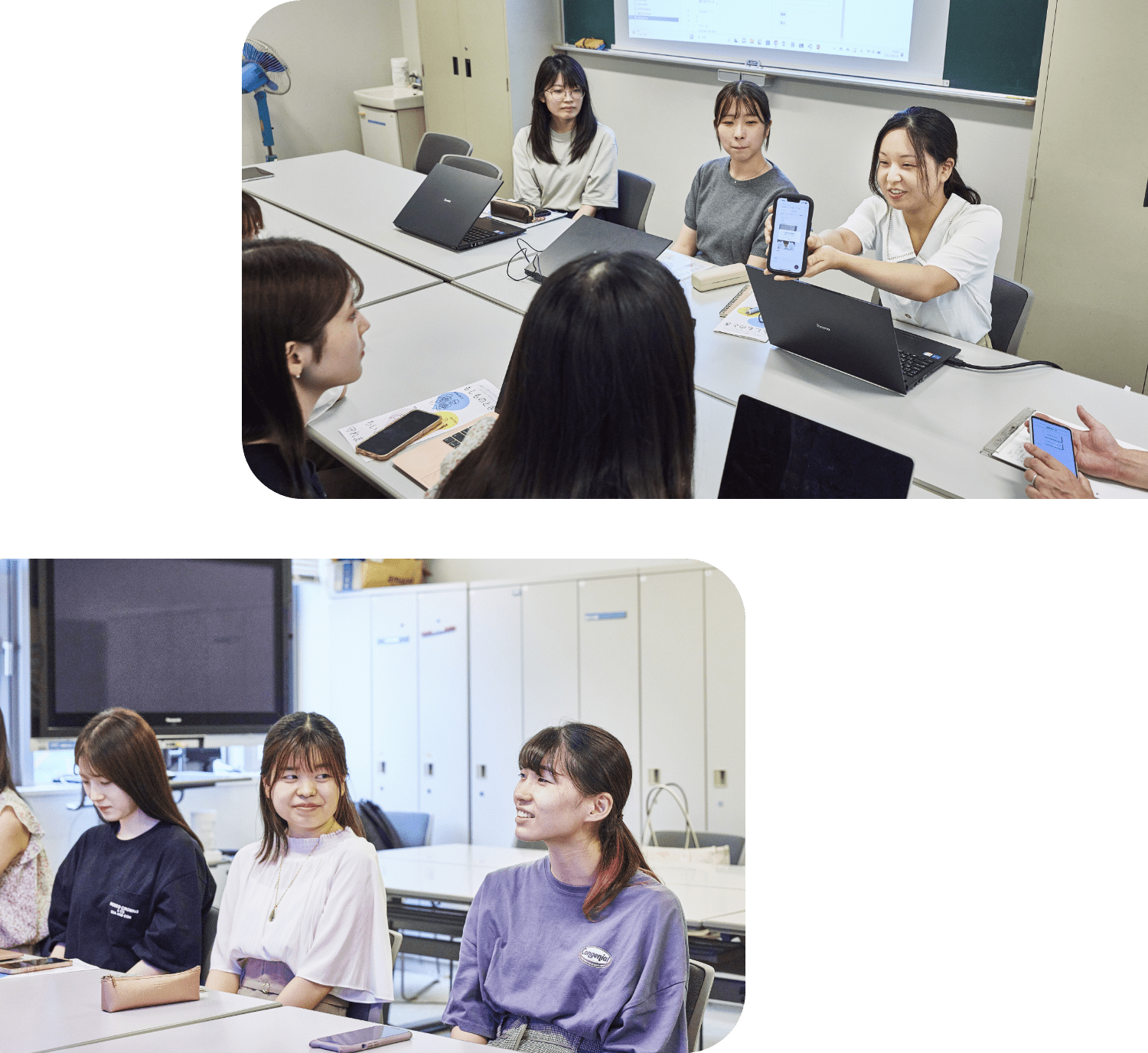

しかし、アプリケーションを使えば、避難者自身のスマホで登録ができるため、受付のスタッフを減らすことができる。今は、アプリケーションのプロトタイプを作成し、シミュレーションを重ねながらブラッシュアップを試みている段階。「避難所のことに詳しい平田先生に開設時の大変さやボランティアの働きをお聞きしたり、訓練を見せて頂いたりしたことで、よりリアルに想定することができました」と長谷川教授は振り返る。

-

02

非対面で要望を収集し、AI技術

で内容を可視化する

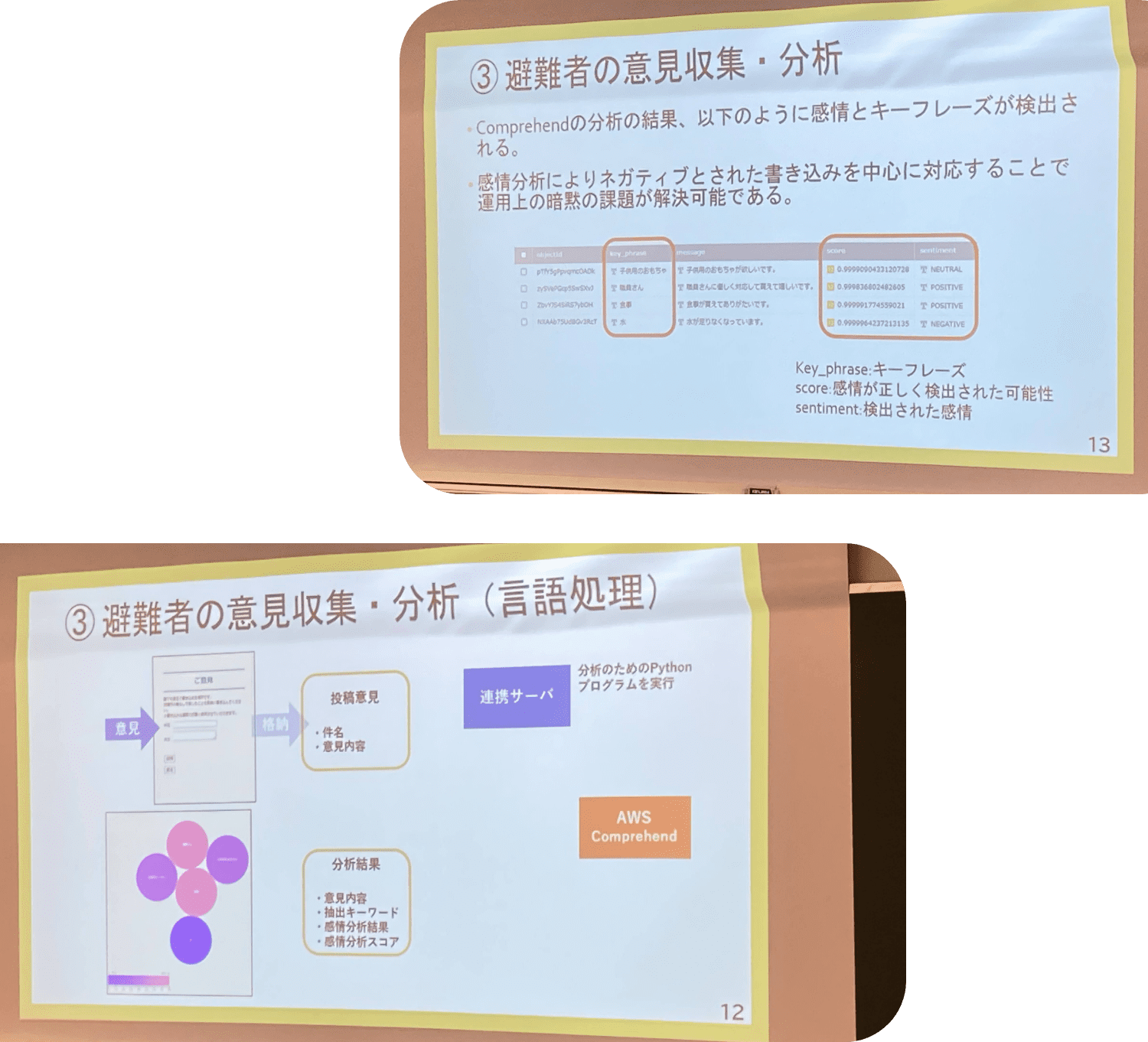

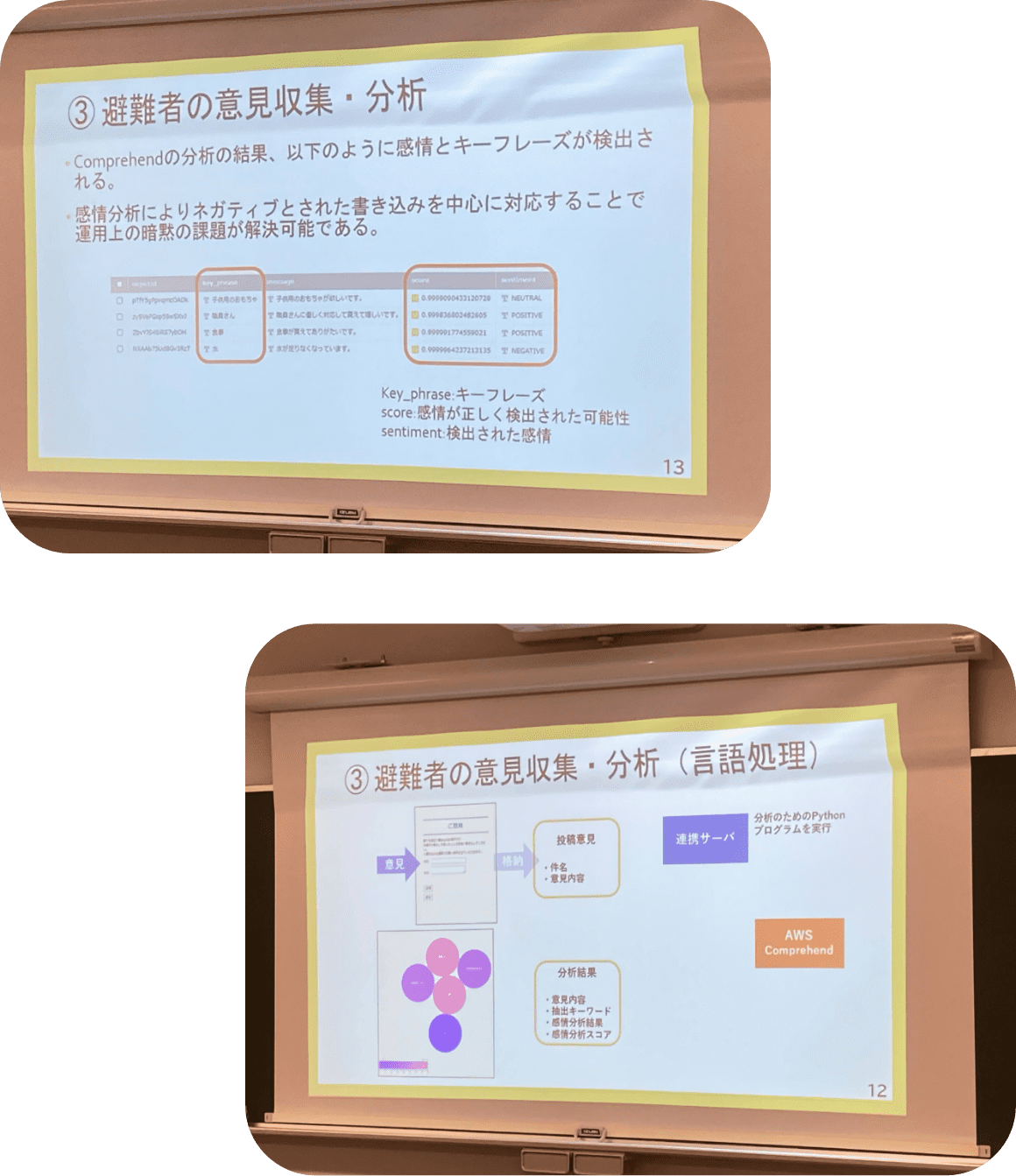

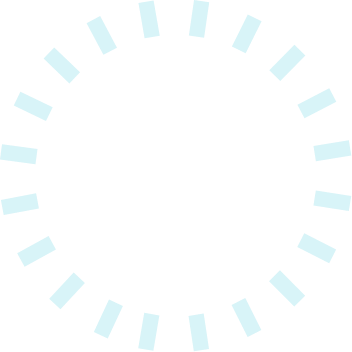

これまでは受付業務に特化した開発を行っていたが、次の段階として、建築デザイン学科(※)の平田研究室にヒアリングするなど、インプットを増やしながら、もう一歩踏み込んだ課題解決に取り組んだ。まず浮かび上がったのは、知らない人が集まる救護所では赤ちゃんや子どもがいると気がねすることが多く、意見や要望があってもスタッフに伝えることは心理的にハードルが高いのではないか、という懸念である。

アレルギーなどをもつ子どもも少なくなく、避難者の個々の状況を反映することは重要になっているが、救護所を運営するスタッフにも避難者一人ひとりを訪ねて、ヒアリングする余裕はとても考えられない。そこで、避難者自身のスマートフォンにアプリケーションを入れてもらい、そこに意見フォームを搭載することで、要望を言いやすくなるのではないかと考えた。また、集まった要望はAIによる自然言語処理によってスピーディーに分析され、その発言がポジティブな内容なのかネガティブな内容なのか、またキーワードが抽出されることで、問題点が可視化される仕組みを考えた。

-

03

安全を守るセキュリティ対策と

インフラが途絶える可能性

もうひとつの課題として取り組んだのが、「セキュリティ」。妊産婦・乳児救護所となると、最悪のケースとして赤ちゃんの連れ去りの可能性なども考えられる。通常の避難所よりもさらにその点はセンシティブだ。そこで、避難者とスタッフ、それ以外の非利用者を判別し、救護所への出入りに細心の注意を払うために、スマートフォンでの「顔認証」を用いることを考えた。さらに、出入りだけでなく自治体やさまざまな機関との情報共有を不正なく安全に行う方法を検討する中で、長谷川研究室ではブロックチェーン技術を使うことを検討している。ブロックチェーンは仮想通貨のやりとりで注目されている技術だが、使用履歴が必ず残り、不正ができない点で、デリケートな情報を取り扱うのに有効だと考えた。「アプリケーションと言っても、安全に命を守る大きな責任を伴うものであるという実感が湧いてきました」と大学院で学ぶ塩崎さんは話す。

ここまで、インターネット上で情報を共有することで、救護所が避難者を安全・安心に受け入れることができる方法を考えてきたが、ここでひとつの問題に気づいた。それは、災害時にインフラが機能しているとは限らないということ。アプリがないとなにもできないというのは、逆に大きなリスクになってしまう。オフラインでもアプリケーションが機能する方法、また、インフラが復旧した時にシームレスにオンラインでも管理ができる方法も、今後検討していかなくてはならない。

これからの展望 TO THE NEXT

現場で生きるアプリに

するために、

自由に発想を広げて

現在、新たな視点として生まれたのが、コミュニケーション機能は必要か否かという議論。救護所という機能から考えると、優先順位は高くない。しかしながら、小さい子どもを連れて辿り着くお母さんや、パートナーと離れ大きなお腹を抱えて滞在する妊婦さんの気持ちを考えると、コミュニケーションの場所がひとつの救いになる可能性はある。「避難者の心のケアまで考えるかどうか、災害時のアプリとしてどこまでを搭載するかは、とても難しいところだと思います」という宮田さんに対し、長谷川教授はこう助言する。「このアプリケーション自体が、普段からコミュニケーションツールとして利用されていて、災害時に機能が変化するというパターンもあるかもしれません」。今後は平田研究室と連携して議論を重ねながら、より災害現場で生きるアプリケーションを目指して、引き続き開発を続けていく。