■「千人茶会」の概要と開催意図、審査方法

■全11作品の紹介と隈先生の講評

■審査結果と審査員からの総評

■エントリーした学生の感想

建築デザイン学部

千人茶会

茶室アイデア

コンペティション

学生交流プログラム

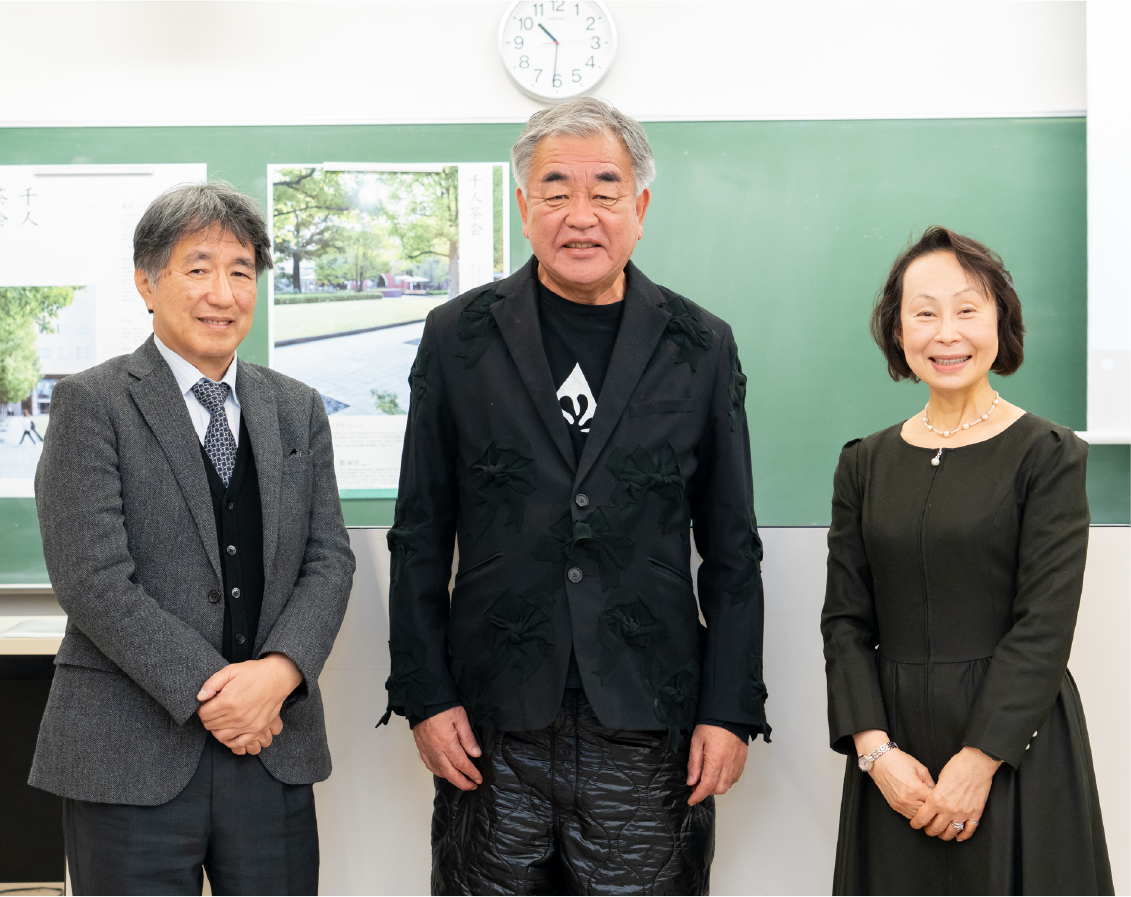

2024年12月12日(木)に「千人茶会 茶室アイデアコンペティション」が開催されました。「千人茶会」の概要や審査方法などの説明に続いて、審査委員長を務める建築デザイン学部特別招聘教授の隈研吾先生に全11作品のポイントを紹介。隈先生からは全作品に講評をいただきました。審査後は、建築デザイン学部長の佐藤克志教授、食科学部の飯田文子教授、そして隈先生から総評がありました。審査で上位の作品は実際に製作し、2025年4月19日(土)に開催されるホームカミングデーにて、目白キャンパス内の泉プロムナードに設置されます。

建築デザイン学部

特別招聘教授 隈 研吾

東京大学工学部建築学科卒業後、同大学院工学研究科建築意匠専攻修士課程修了。大手設計事務所などに勤務した後、1990年に隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多くの受賞実績があり、現在も50以上の国で建築プロジェクトが進行中。

千人茶会

茶室アイデアコンペティション

「千人茶会」の概要と

開催意図、審査方法

<篠原学長より>

本学では、2025年度の食科学部開設を記念して、建築デザイン学部の学生がデザインした茶室で“千人茶会”を開催します。かつて豊臣秀吉は、多くの客人を招いた大茶会を現在の京都府にある北野天満宮で催したとされています。本学でも近隣住民の方から卒業生まで、できるだけ多くの方々と学部開設のお祝いをしたいという思いから、建築デザイン学部の江尻憲泰教授と施設課の磯田課長が中心となって企画を練ってきました。今日はどの作品が選出されるのか、とても楽しみにしています。

<施設課・磯田課長より>

千人茶会は、2025年4月19日(土)に、泉プロムナードで開催します。当日は創立記念式典も開催され、卒業生のホームカミングデーも行なわれますので、多くの関係者にご参加いただきたいと考えています。なお、雨天時には百年館のロビーに設置する予定のため、作品は10m四方に収まるサイズを条件としました。その上で11作品の応募があり、内訳は大学院生が3名、学部生が個人とグループを合わせて8組です。茶室の製作は、プロのサポートを受けながら進めていく予定です。

<江尻先生より>

隈先生には審査員長として持ち点20点、佐藤先生と飯田先生は持ち点10点で採点していただき、実際に製作する作品を決定します。

全11作品の紹介と隈先生の講評 ▼

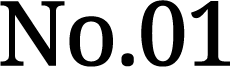

「一期一会のお茶会」

「芝生を主役に」というコンセプトのもと、傘や花びら型の毛氈(もうせん)を使うことで、お茶会らしい雰囲気を出そうとするものです。さまざまな方法で毛氈を芝生に配置し、お茶会を彩る提案です。

「GraviTea」

「GraviTea」は重力のGravityと茶室のTea roomを掛け合わせた造語であり、竹を組んで茶室をつくる作品です。構造面も含め、科学・物理の知見を活かす点は、“食+科学”という食科学部にも通じる提案です。

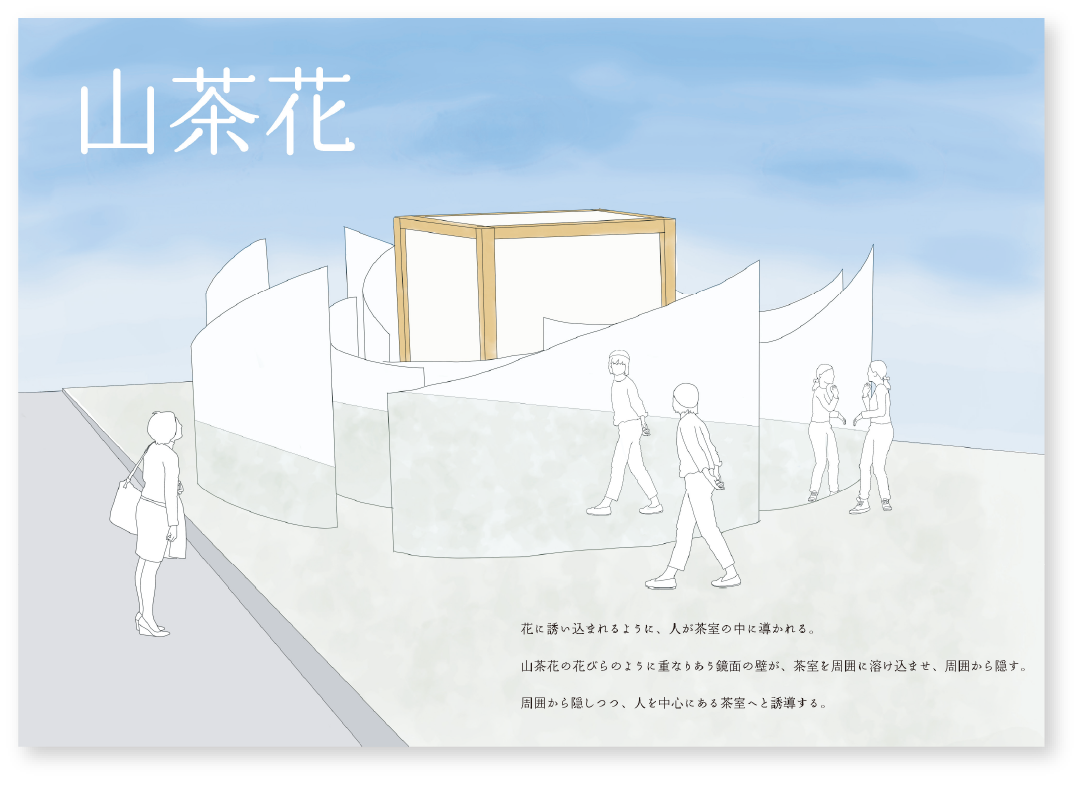

「山茶花」

山茶花のような花びらの壁で茶室を囲み、客人を茶室へと招き入れる作品です。動線となる壁を湾曲した鏡面とすることで映り込みも考慮されており、茶室にたどり着くまでの“露地”やおもてなし感を演出する作品です。

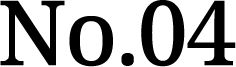

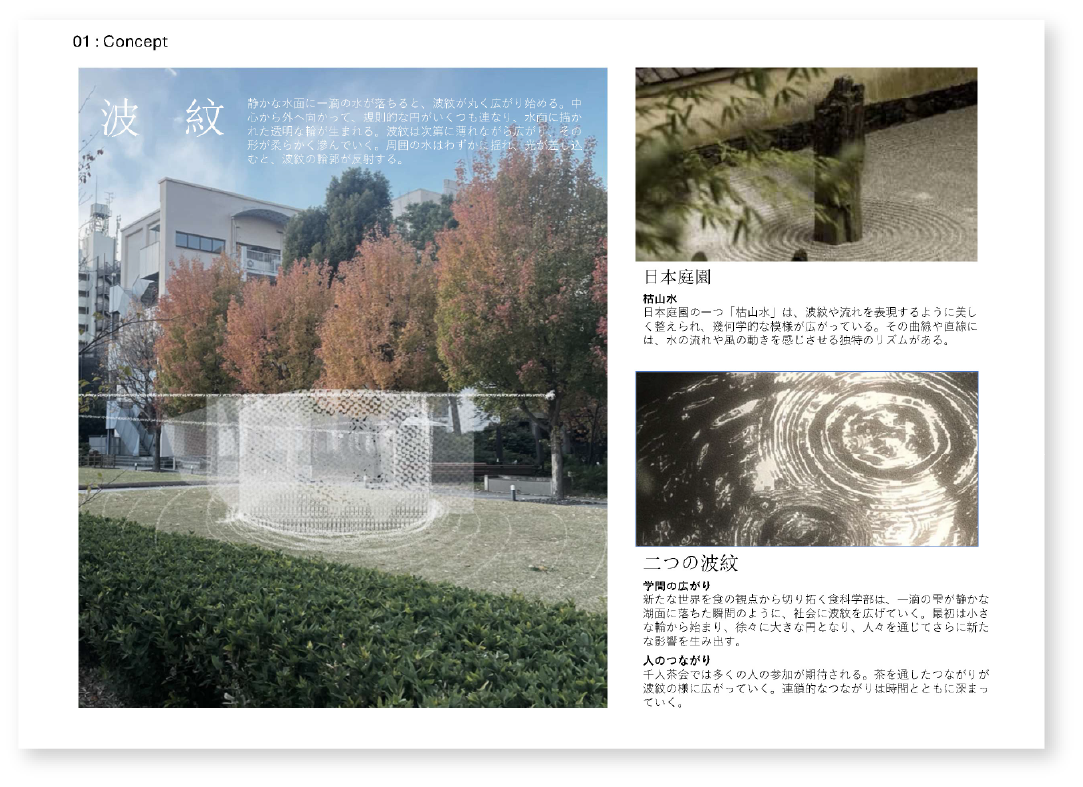

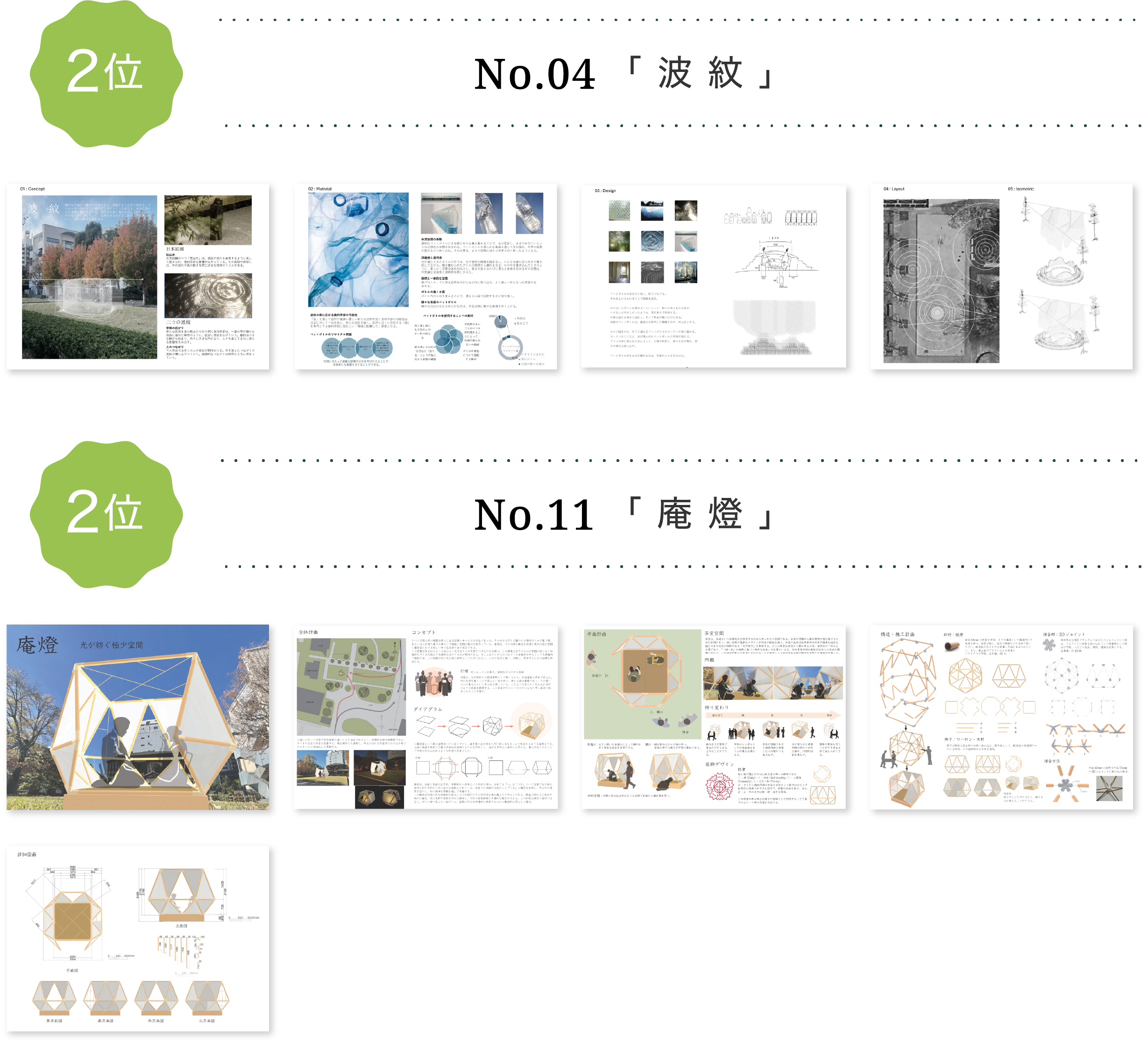

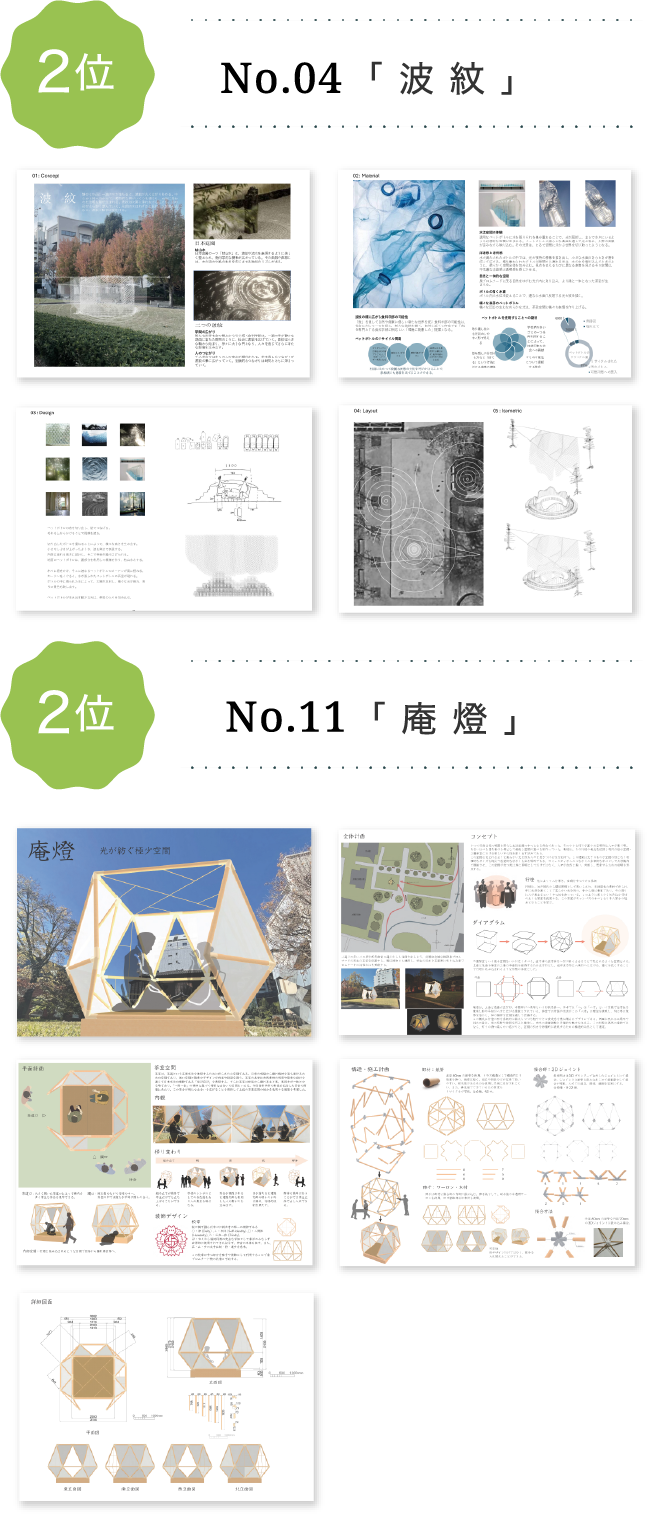

「波紋」

SDGsの観点から、高さを変えてカットしたペットボトルを使い、枯山水のような波紋を表現する作品です。波紋は、学問の広がりや人のつながりの象徴となっています。

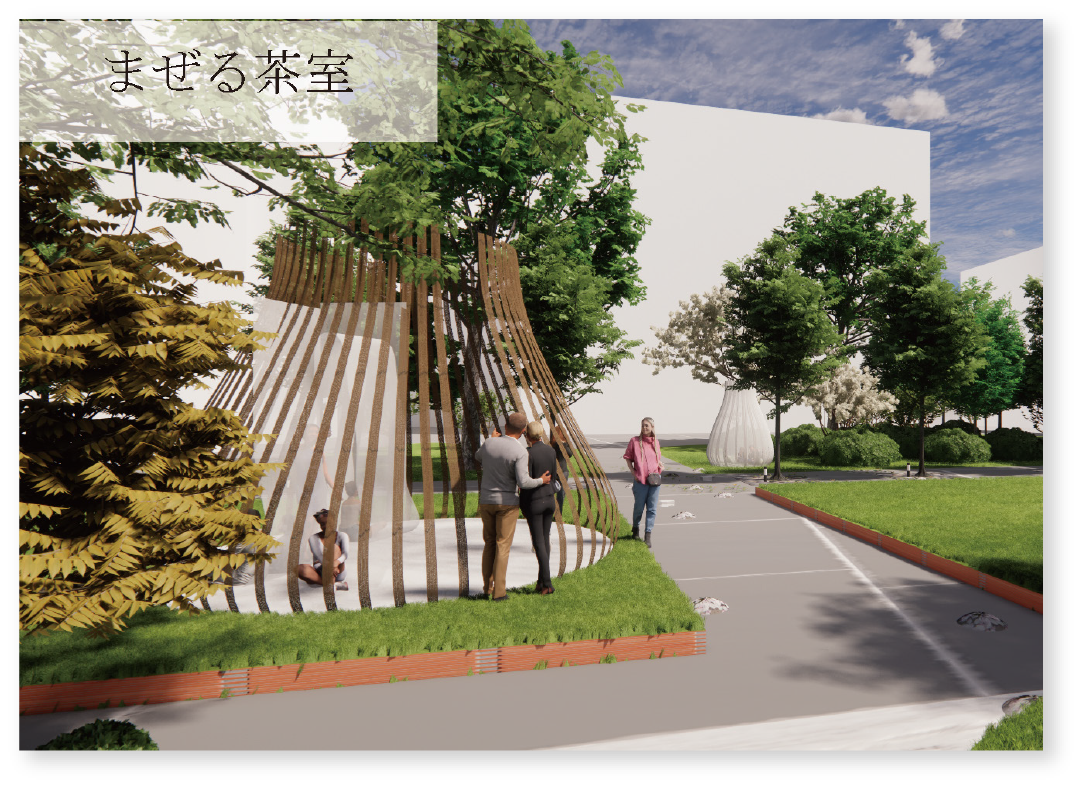

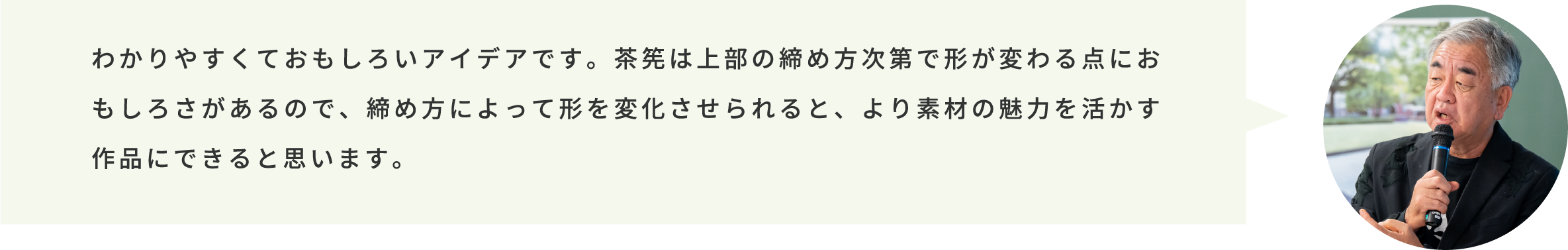

「まぜる茶室」

「人と人をまぜる」というコンセプトを掲げ、茶筅のようなデザインの茶室と腰掛を考えた作品です。素材に和紙と竹を使い、竹の“しなり”を活かす点がポイントです。

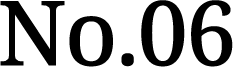

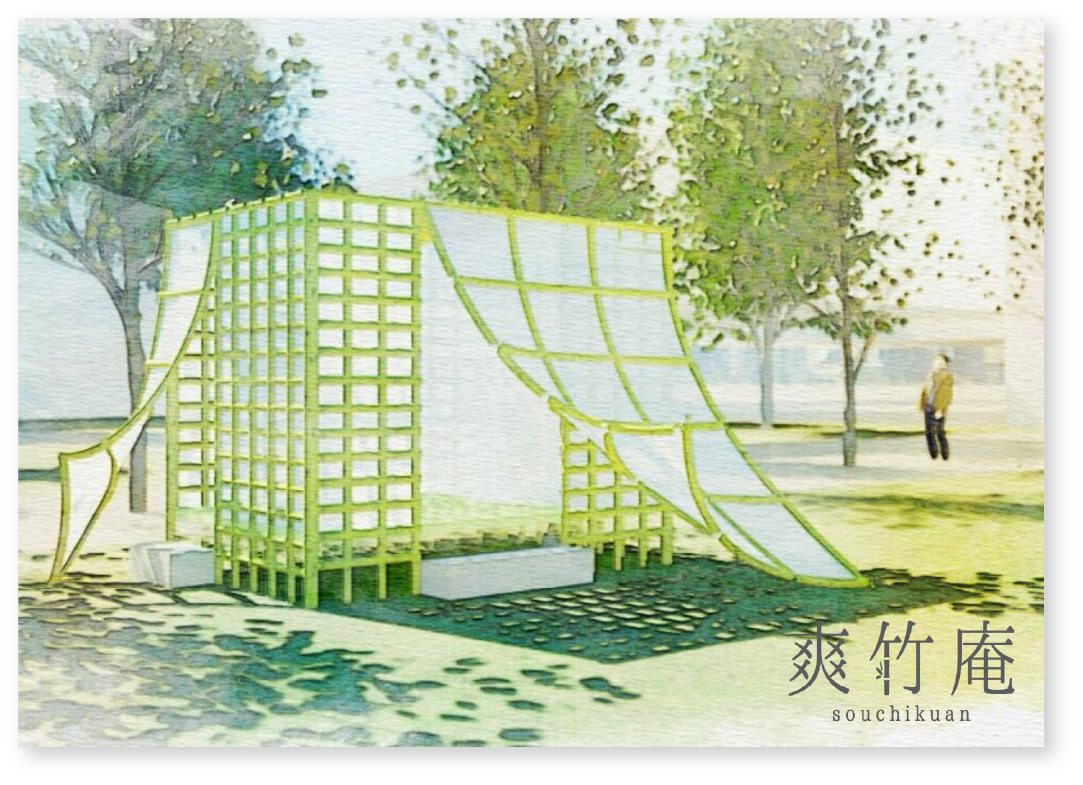

「爽竹庵」

若々しい竹の青々とした伸びやかさと、ほのかに光を透かす和紙のやさしい風合い。この2つが織りなす空間づくりがコンセプトです。和の素材を活かす作品です。

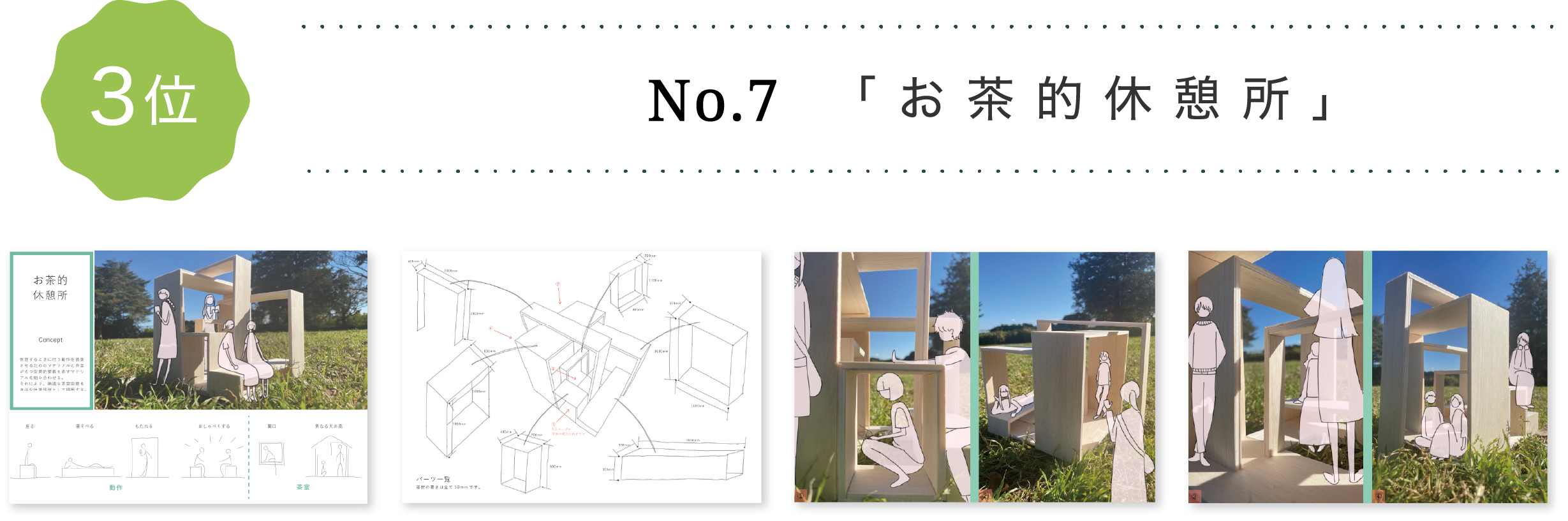

「お茶的休憩所」

休憩するときの動作を誘発するマテリアルと、茶室がもつ空間的要素を表すマテリアルの組み合わせを提案する作品です。木のボックスを使う仮設建築という点も特徴的です。

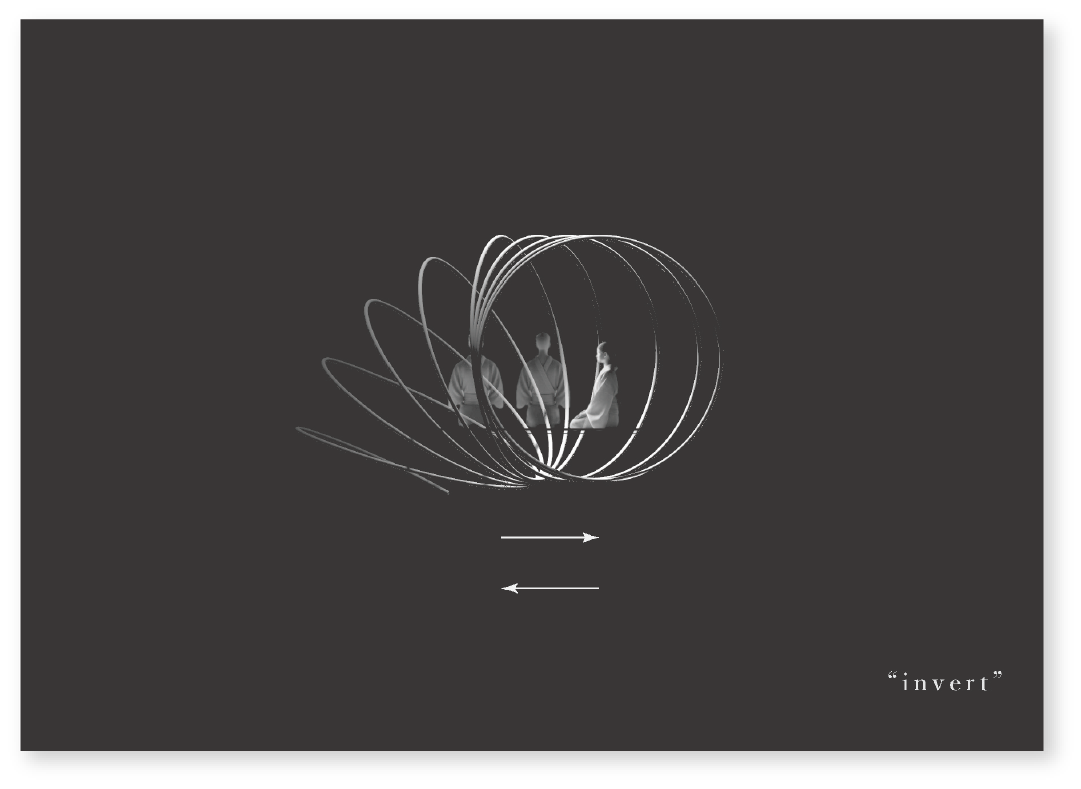

「invert」

緊張と緩和が共存する“茶道とスプリングの近似性”に着目した作品です。素材にアルミ製の丸パイプなどを使うことで、これまでにない茶室空間の提案となっています。

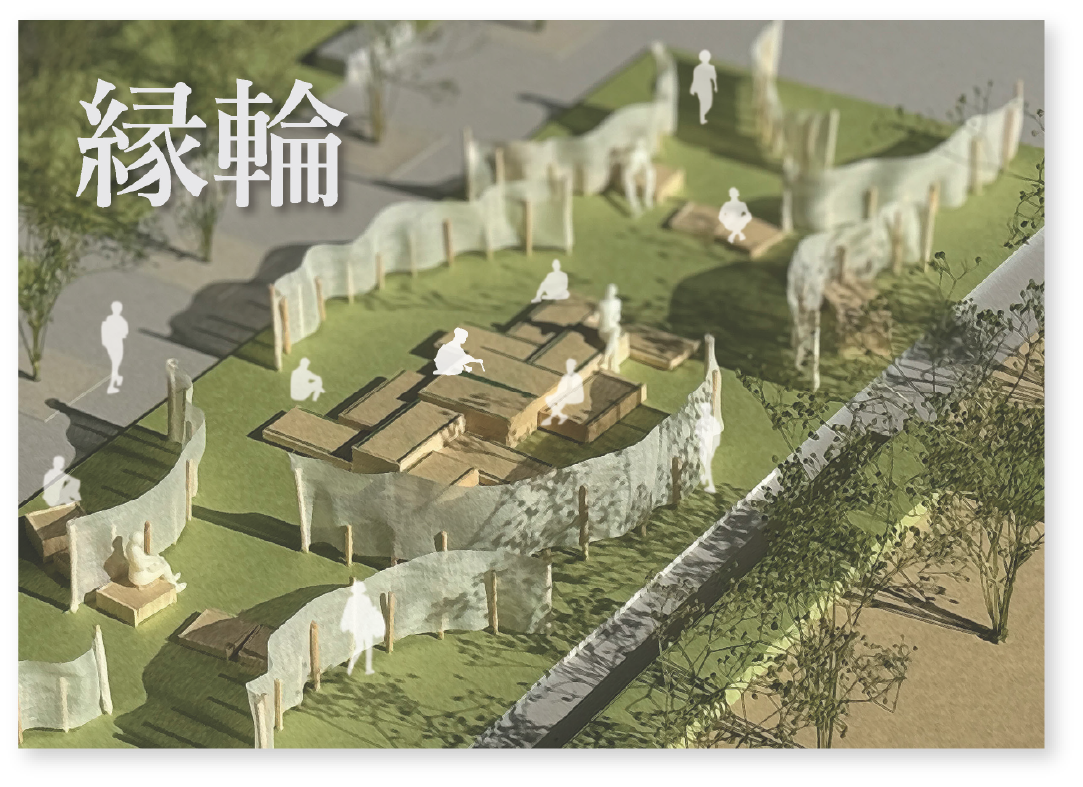

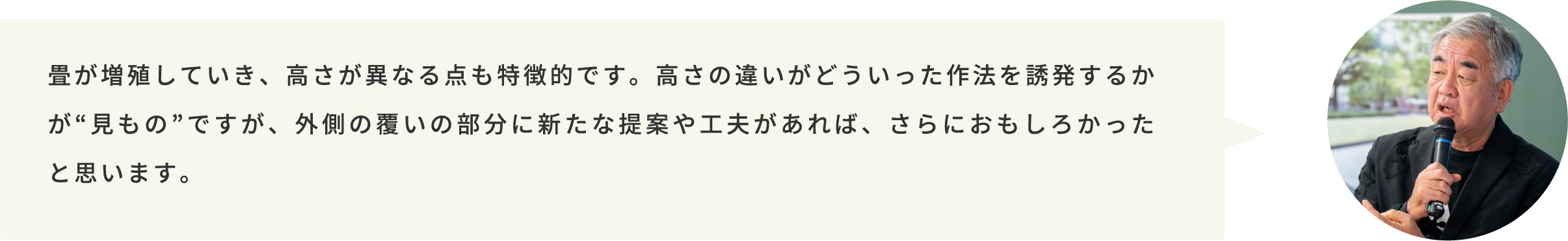

「縁輪」

コンセプトは、「人々の縁を結び、新たな交流の輪を生み出すこと」です。素材にはリネンや竹、畳、木材を使い、茶会の雰囲気が出ているインスタレーションになっています。

「浮雲庵」

古くから吉兆の象徴とされ、食科学部開設という門出にふさわしい“彩雲”がコンセプトになっています。綿や集成材、カーボンファイバーを使用し、構造設計も考慮されている作品です。

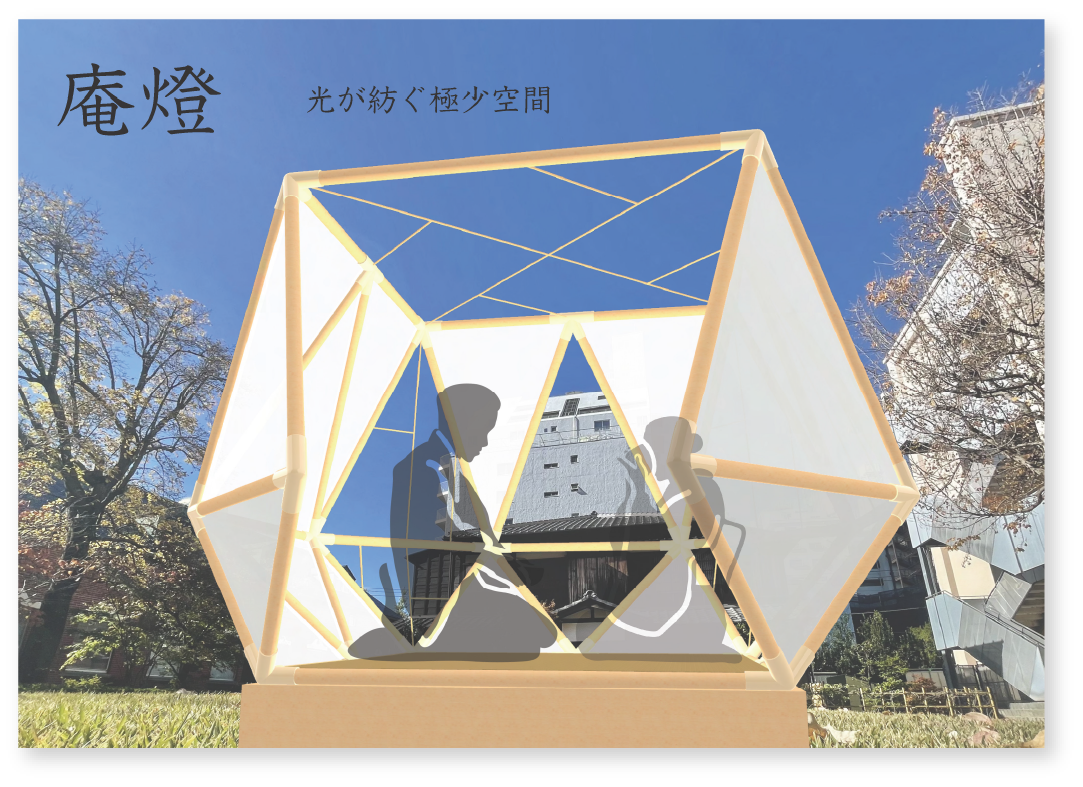

「庵燈」

コンセプトは「光が紡ぐ極小空間」です。素材は紙管やワーロン、木材など。〇・+・□・△・卍の記号が含まれる本学の校章を意識したデザインであり、夜間の茶会にもマッチする作品です。

審査結果

<江尻先生より>

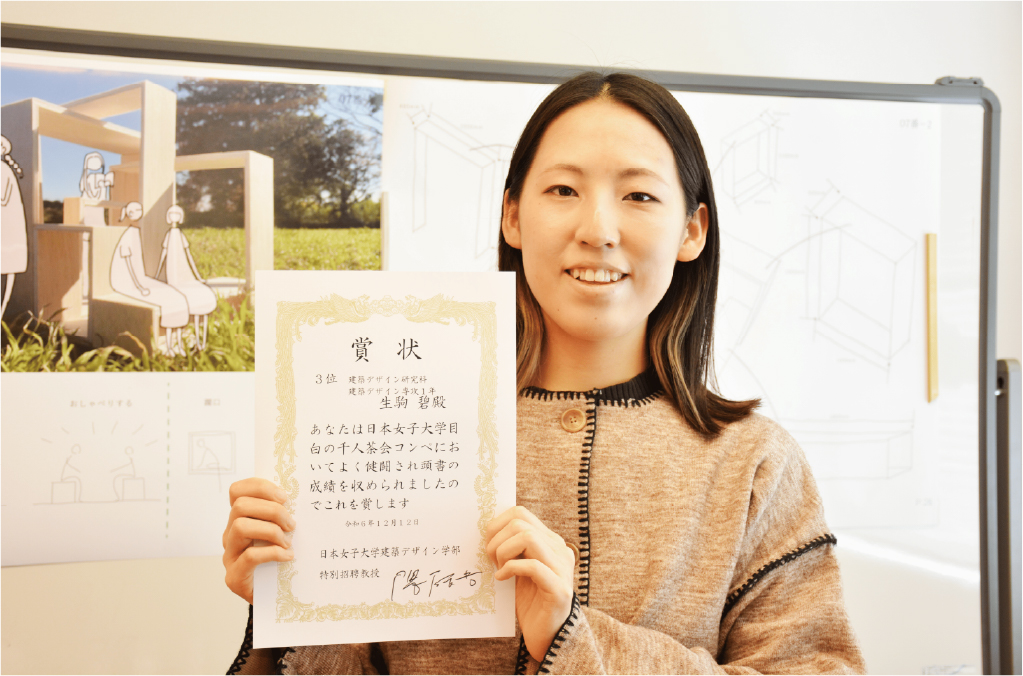

先生方の採点の結果、得点に差がつかなかったNo.7「お茶的休憩所」、No.8「invert」、No.4「波紋」、No.11「庵燈」の4作品で再度採点を行い、1位が「invert」、2位が同点で「波紋」と「庵燈」、3位が「お茶的休憩所」となりました。

<飯田先生より>

どれも素晴らしい作品でした。私は独創性を最も重視した上で、お茶の“出しやすさ”なども考えて採点しました。個人的に印象的だったのは、茶筅の形をした「まぜる茶室」でしたが、リング型の「invert」が1位ということで、おめでとうございます。製作が難しそうですが、造形的にとても美しいと思います。「庵燈」もどのようにできるか楽しみです。SDGsを考えてペットボトルを使う「波紋」は時代のニーズにも合うものですし、ユニット型の「お茶的休憩所」は、茶室以外にも幅広い用途がありそうですね。

<佐藤先生より>

私はこの企画の審査員を務める上で、泉プロムナードの特性をいかに活用するかという視点のほか、雨が降って室内で開催した場合ではどうなるかという視点で評価を行いました。また、千人茶会には多くの方に来ていただき、茶室内ではお茶やお菓子を提供します。その際、茶室空間とその周りの人々が隔てられてはならず、どんな人が何をしているかがお互いにわかるような提案であるべきだと考えて評価をしました。さらには、私の専門であるユニバーサルデザインという側面や、五感に語りかける仕掛けの有無にも期待しました。ただ、視覚という点はみなさんが意識されたと思うものの、色や音、香りに関する提案はありませんでしたので、これらの要素が含まれていれば、より高い評価が得られたのではないかと思います。

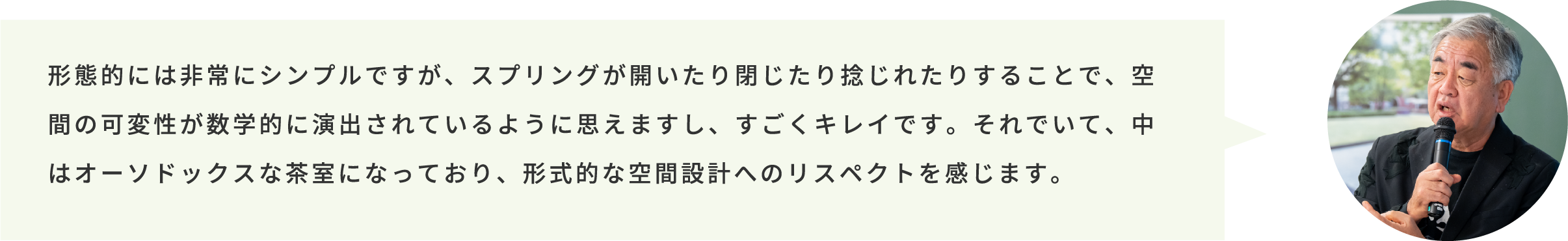

<隈先生より>

とても良い案ばかりでしたし、どれも短期間でここまで仕上げられてレベルが高かったと思います。建築の仕事をしていると、こうした短期間で仕上げなければならないオーダーへの対応が必要なケースもありますので、学生のみなさんも肝に銘じておいていただければと思います。

茶室の提案をするとなれば、人々のどのような身体的な動作が想定され、そのためにどのような空間にするべきかというポイントのほか、茶室の構造的な秩序やランドスケープも考慮しなければいけません。その点、どの作品もこうした要素を総合的にしっかりと理解した上での提案だったと思います。多くのコンペティションを見てきましたが、その中でもハイレベルな内容でしたので、なるべくたくさんのアイデアを実現させてあげてほしいと思っています。実際に製作することは学生たちにとって非常に勉強になり、自信になり、成長につながるからです。

エントリーした学生の感想

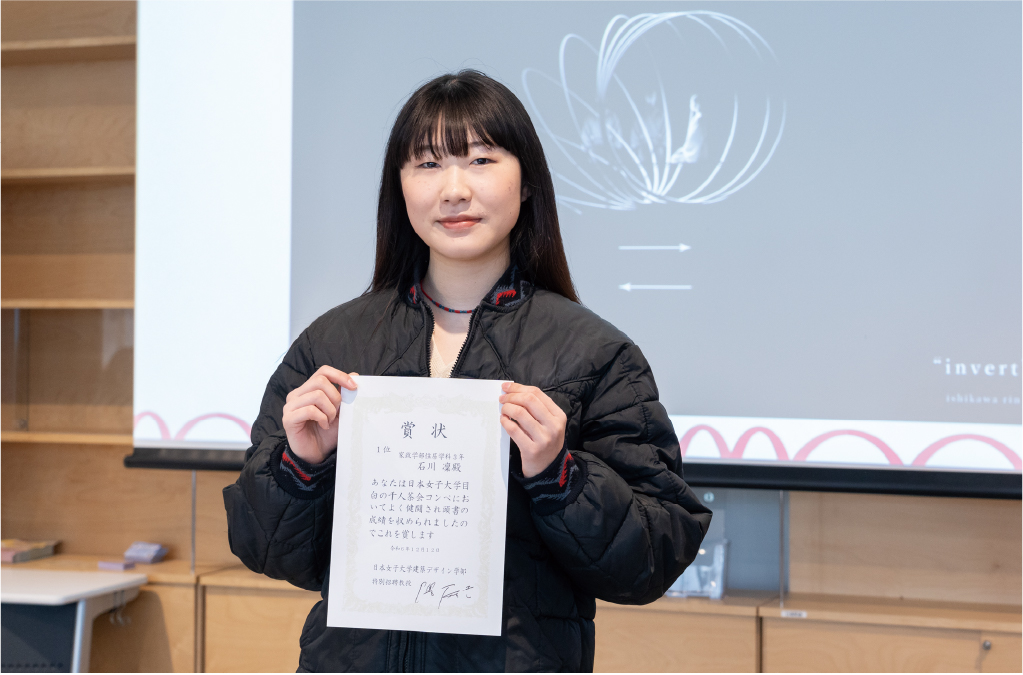

上位入賞者は、

後日、隈先生とともに審査員を務めた

佐藤克志学部長より表彰がありました。

<3年生Iさんより>

茶道の空気感を想像してラフイメージを描く中でスプリングが思い浮かびました。初のコンペティションで1位に選んでいただいて自信になり、学外のコンペティションに向けた挑戦意欲も高まりました。就職活動でもアピールします!

<4年生MさんとSさんより>

【Mさん】ペットボトルを使うというアイデアとマテリアルで勝負しました。隈先生にも私たちの意図を捉えていただけたと思うので、大きな達成感が得られました。

【Sさん】コンセプトを高く評価していただけたことがうれしいです。実は卒業論文のテーマとも関連性があったため、蓄えてきたノウハウを活かすこともできました。

<3年生Kさんと4年生Tさんより>

【Kさん】今回選んでいただけたので、自信作としてポートフォリオに加えられます。ただ、魅力を伝える難しさを感じましたし、デザイン面での課題も見つかったので、今後の糧にします。

【Tさん】2024年の夏に初めてKさんと組んで学外のコンペティションにエントリーし、今回が2回目。特に役割分担はしていませんが、活発に意見を出し合った成果が評価されてうれしいです。

<修士1年生Iさんより>

お茶がすごく好きで、趣味の一つだったので卒業設計のテーマとして向き合った経験がありました。それを思い出しながらコンペティションに挑戦した結果、評価していただき、嬉しく思っています。