■概要と開催意図について

■1次審査通過作品のプレゼンテーション

■結果発表/審査員および学生のコメント

■選定外作品の概要とコメント

■総評

建築デザイン学部

百年館高層棟エントランス

デザインアイデア

コンペティション

学生交流プログラム

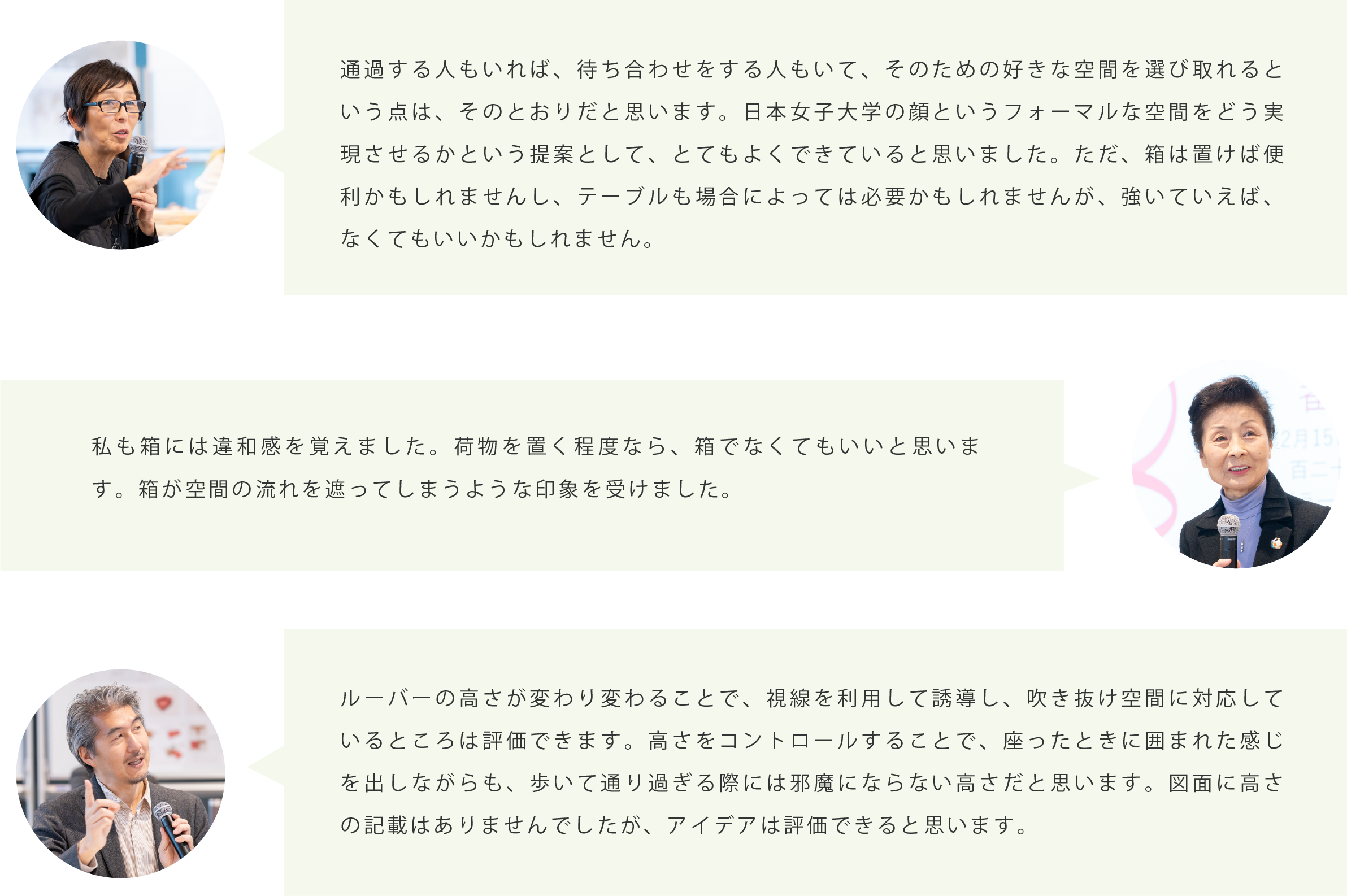

2025年2月15日(土)に「百年館高層棟エントランス デザインアイデアコンペティション」が開催されました。事前の1次審査を通過した6作品のプレゼンテーションが行われ、審査委員長の特別招聘教授・妹島和世先生と、審査委員の建築デザイン学科長・片山伸也教授のほか、アドバイザーとして山口木材工芸(株)の山口千絵子氏もコメント。残りの5作品にも妹島先生からコメントをいただきました。1位に輝いた作品は、2025年度中に製作予定です。

日本女子大学 建築デザイン学部

特別招聘教授 妹島 和世

日本女子大学家政学部住居学科卒業後、同大学院家政学研究科住居学専攻修了。1987年に妹島和世建築設計事務所を設立し、1995年には西沢立衛氏とともにSANAAを設立。日本建築学会賞、ベネチアビエンナーレ国際建築展金獅子賞、プリツカー賞、芸術文化勲章オフィシエ、紫綬褒章など、SANAA名義も含めて受賞歴は多数。現在はミラノ工科大学教授、横浜国立大学大学院Y-GSA教授、大阪芸術大学客員教授なども兼任する。東京都庭園美術館館長。

概要と開催意図について

<江尻教授より>

2001年に建てられた百年館高層棟のエントランスは、家具の入れ替え時期になりました。そこで、建築デザイン学部の学部開設記念事業の一環として、当学部の特別招聘教授である妹島先生に審査と監修をいただいてコンペティションを行うこととなりました。学部1年生から大学院の修士1年生まで、個人・グループを含めて全11作品の応募がありました。妹島先生による1次審査を通過した6作品のプレゼンテーションをしていただいた上で1・2・3位を決定し、1位の作品は実際に製作する予定です。審査員は妹島先生と、建築デザイン学科長の片山伸也先生です。また、1964年に当学部の前身である家政学部住居学科を卒業された山口木材工芸(株)の代表取締役・山口千絵子さんにもアドバイザーとしてご参加いただきます。

<妹島先生より>

私が現在の図書館をデザインするために以前の図書館を視察した際、元々あった家具が素晴らしかった。それを作られたのが山口さんの会社だと知ってコンタクトを取り、新しい図書館でもロッカーや展示ケース、机などのデザインを山口さんに依頼しました。今回も山口さんと一緒に考えながら製作につなげたいと考えています。

1次審査通過作品のプレゼンテーション

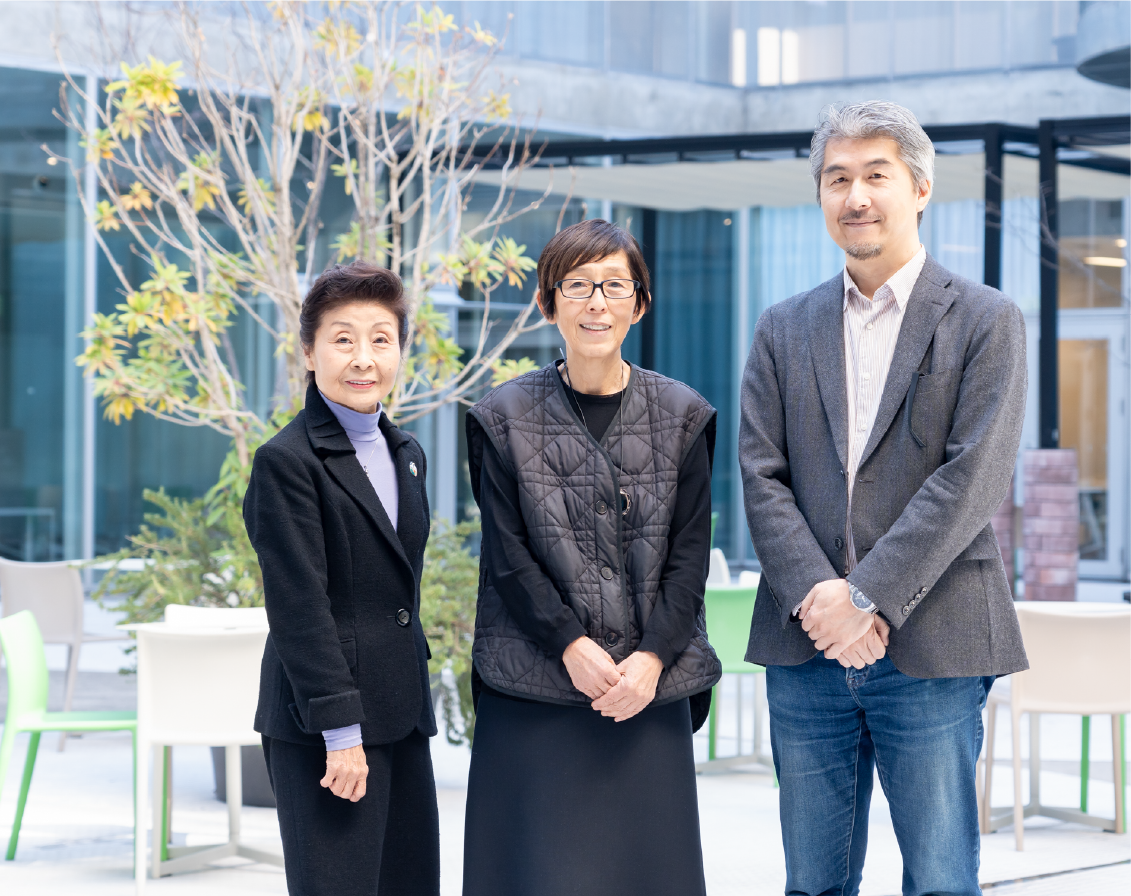

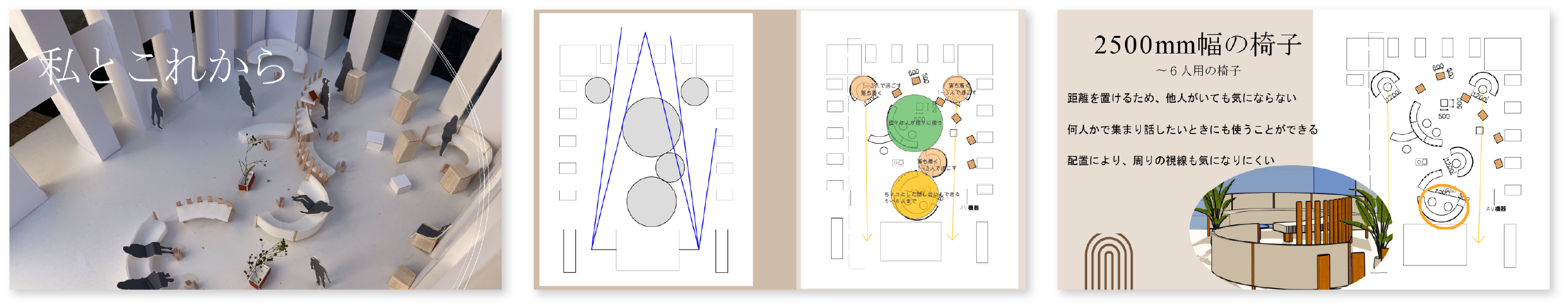

「私とこれから」

2年Aさん

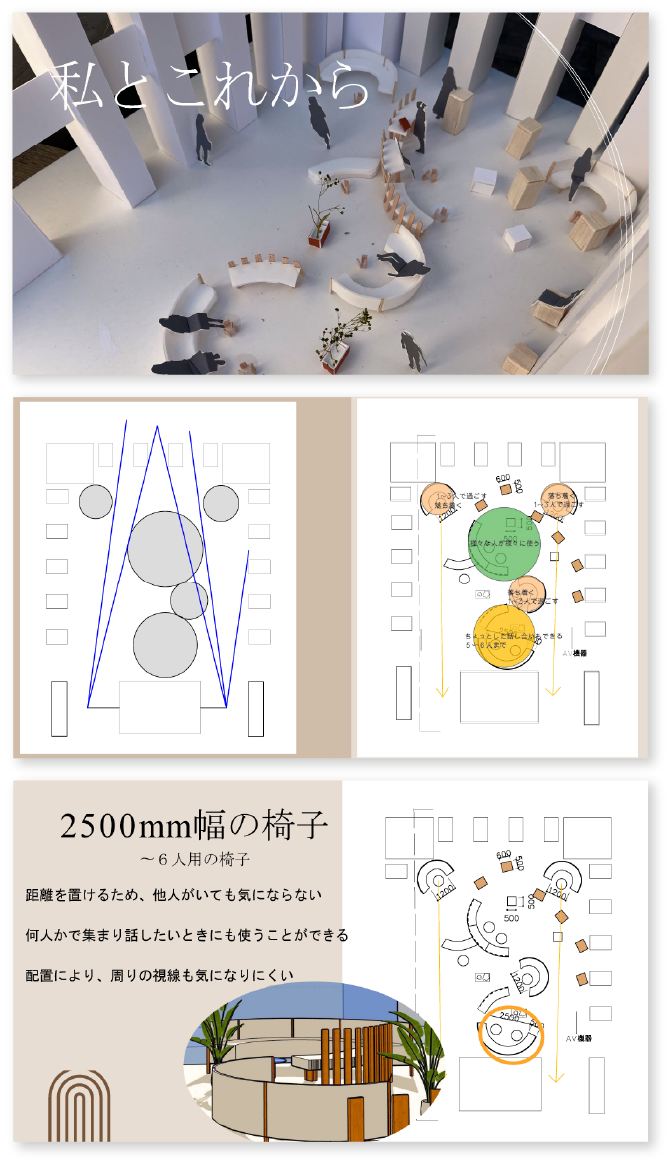

コンセプトは、好きな空間を選び取れるようになることと、伝統ある日本女子大学の顔となる場所を作ること。大学の魅力を表し、“私たちのこれからをつないでいってほしい”という願いを込めてデザインしました。百年館のエントランスは外部の方から学生まで多くの人が訪れ、ただ通るだけではなく、待ち合わせや雑談などさまざまな使い方がされています。

日本女子大学の顔という点で大学の特徴を考えると、伝統があることや、自然が豊かなこと、三綱領を掲げていること、学生が個性豊かなことが挙げられます。そこで、視覚的に流れるような椅子の配置や、ルーバーの上昇などを使い、伝統が続いていくことを表現する一方、一人でいられる空間や、複数の人と交われる空間を用意することで、個性豊かな大学の特徴を表そうと考えました。手法としては、動線を確認した上で、周りにさまざまな大きさの空間を挿入しました。家具の材料は木材、色は白が基調です。木材は自然の豊かさや伝統を表し、あたたかみのある場所にしてくれると考えたほか、無垢材を使い、徐々に色が濃くなっていく点で、伝統が続いていくことを表せると考えました。

1つ目の家具は、ルーバーのある椅子です。ルーバーを上昇するように配置し、伝統が続いていく様子を表します。3種類の高さの板は、簡単に椅子にも変化します。ルーバーは背もたれにも目隠しにも変化します。ルーバーの配置によって奥への誘導感が生まれ、人を招き入れるエントランスとなります。次に、高さが異なる木箱を配置することで、カウンターや荷物置き場、椅子などの好きな使い方ができます。3つ目は、円形の椅子です。大きさは2種類。1つは幅1200mmで、1人から3人用を想定しています。動線から外れた場所に配置することで、落ち着いて過ごせます。もう1つの椅子は幅が2500mmで、6人までの使用を想定しています。複数人でも使用でき、ルーバーが目の前にあるため、周りの目線も気になりにくく落ち着ける場所となります。最後は、三綱領をモチーフにした3つの木の柱に支えられたテーブルです。これらにより、さまざまな用途に使える空間を作り、選び取ることができる空間と、日本女子大学を表す空間が実現されます。

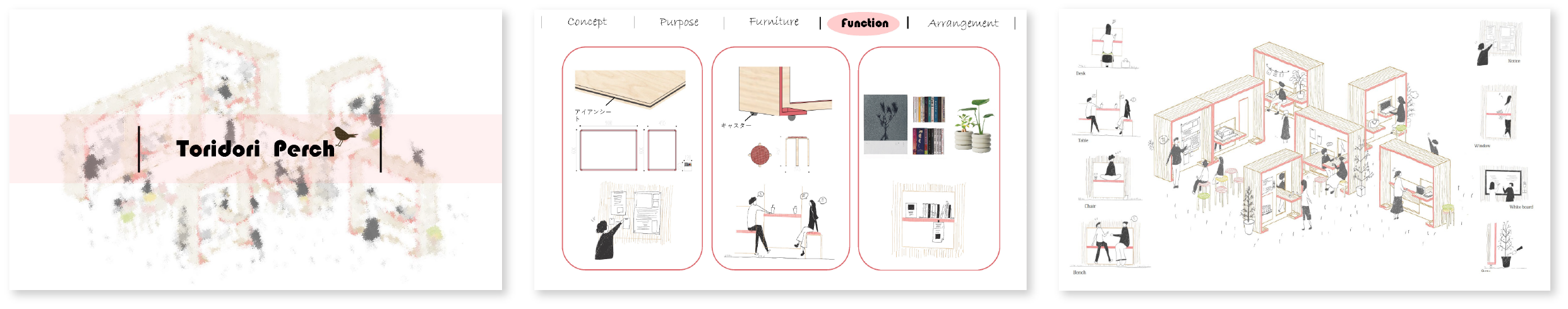

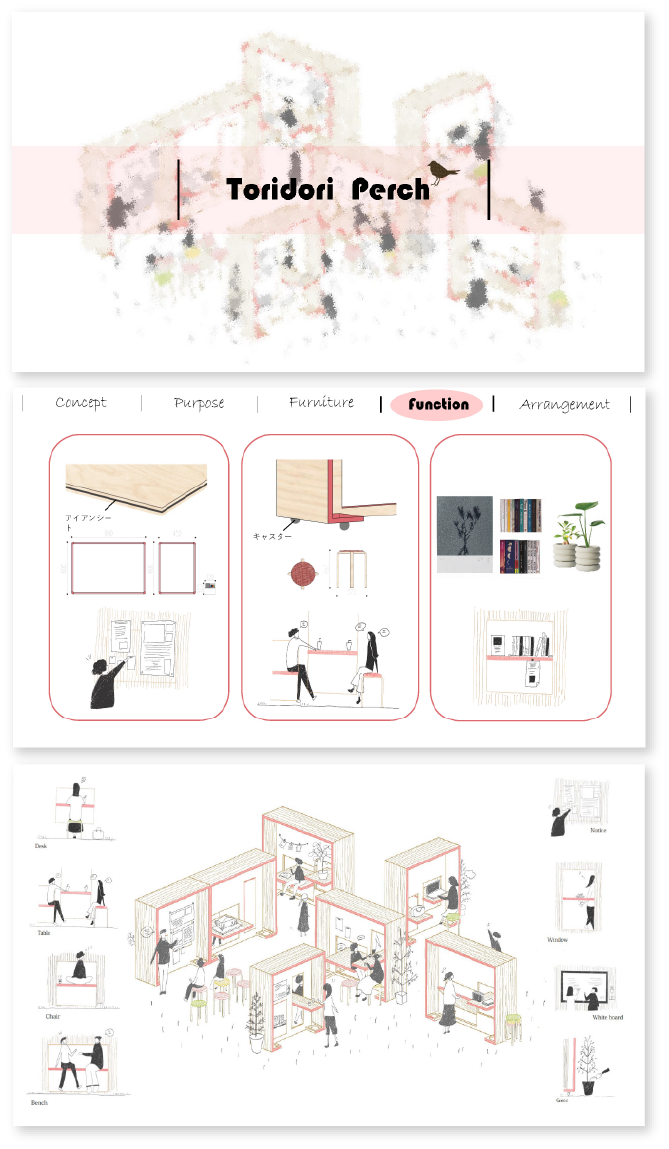

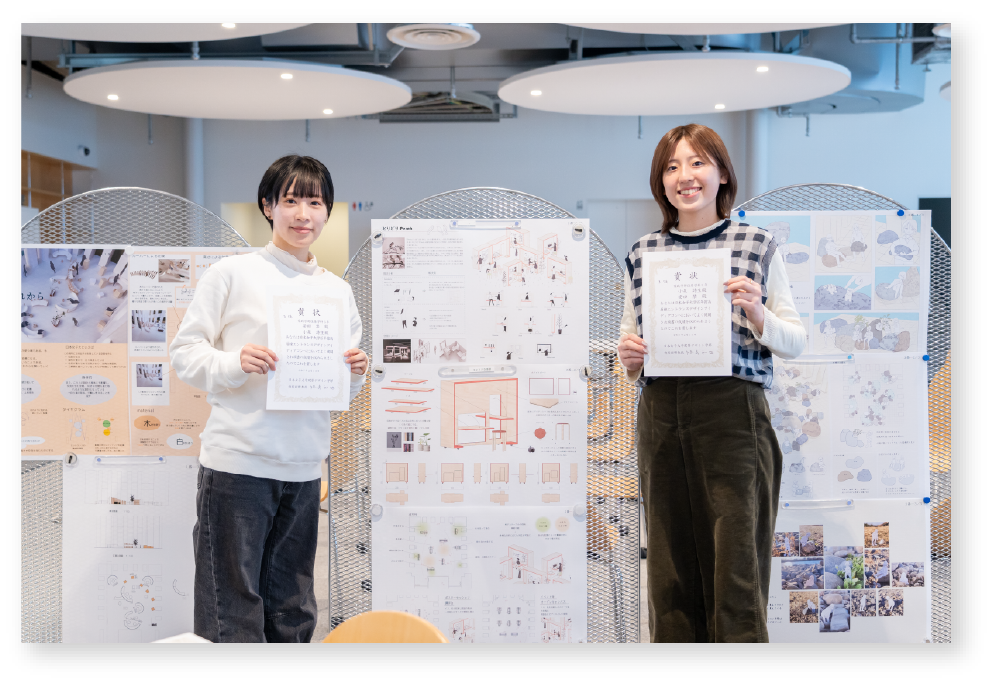

「とりどりPerch」

3年Kさん・Yさん

「Perch(パーチ)」は「とまり木」を表します。この作品は一見するとただの板や壁ですが、板を回転させると椅子や机などに姿を変えます。鳥が木にとまるように人々が居場所を見つけ、とりどりに板を回転させることで、流動的に場が変容していく活気溢れるエントランスになることを期待しました。

百年館のエントランスは、来賓の方や外部の方が訪れる大学の顔としての役割が大きい場所です。普段は待ち合わせや談笑など、短時間の滞在に使われる場所である一方、イベントやセミナーなどに活用されることもあり、時と場合に応じて変容可能な空間だと考えました。一方で、既存の家具は重いものが多く、移動が容易ではありません。複数の家具を揃えて配置するには多くの労力や時間が必要なので、一つでいくつかの役割が担える家具とし、移動を容易にすることで目的に応じて使い方を変容させようと考えました。

椅子と机は、それぞれ1人用と、複数人で使用できるものの2種類を用意し、組み合わせによって4種類の家具を提案します。全体の高さは1800mmとし、椅子は430mm、机は750mmの高さに設定しました。テクスチャーは日本女子大学を象徴する桜と楓から着想を得て、板材には強度・耐久性が高い楓を使用し、縁は桜の色とします。面材にはアイアンシートを埋め込み、ポスターの掲示などを可能にします。キャスターによって移動を容易にし、小柄なスツールは気軽に場所を選ぶきっかけを作ります。配置例は、通常時、ポスターセッション時、イベント時の3つを想定しました。通常時は入口からエレベーターへのアプローチがしやすい動線を確保し、隅には太い柱を利用した安心感のある小さな“たまり場”、中央には大きな“たまり場”を作ります。ポスターセッション時は、椅子と机を収納して掲示でき、一部の板を出すことで模型などの展示もできます。オープンキャンパスなどのイベント時も、ポスターや案内を掲示でき、相談会などのブースとしての使用も可能です。私たちの作品が人々の活動に活気や流動性をもたらし、現在とは異なるエントランスの姿をみんなで作りあげたいです。

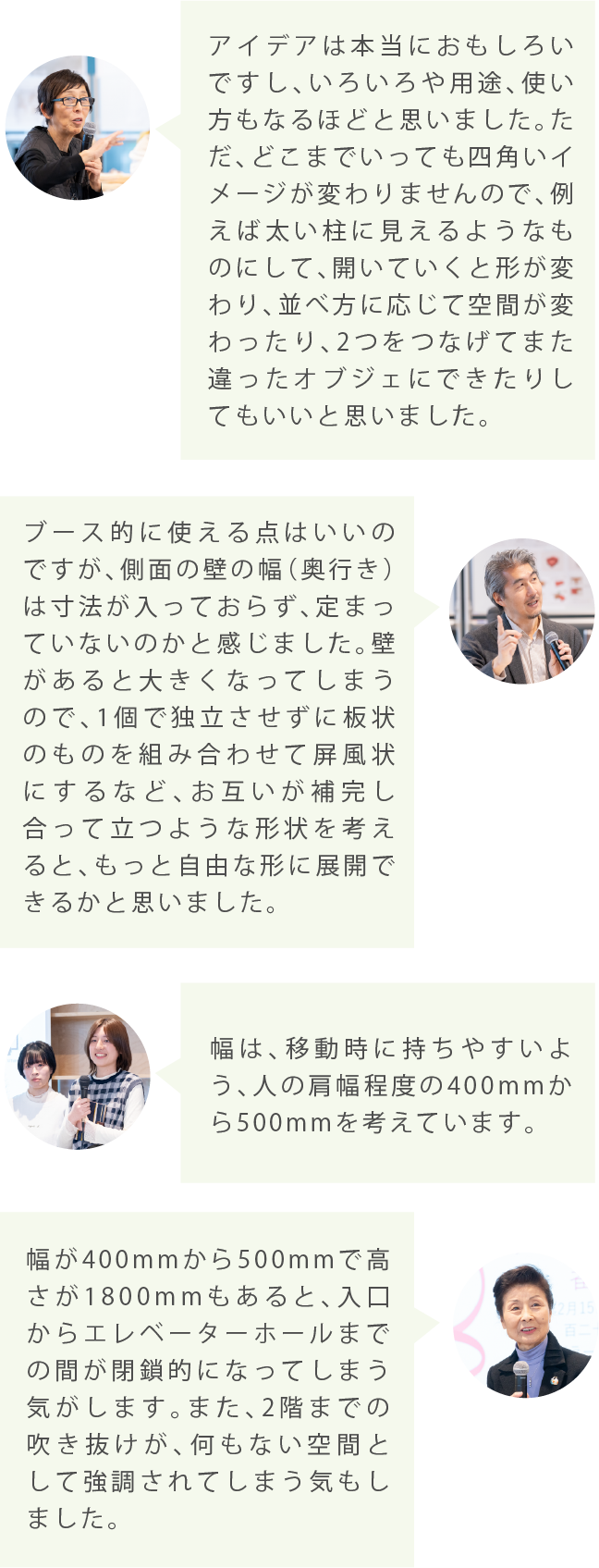

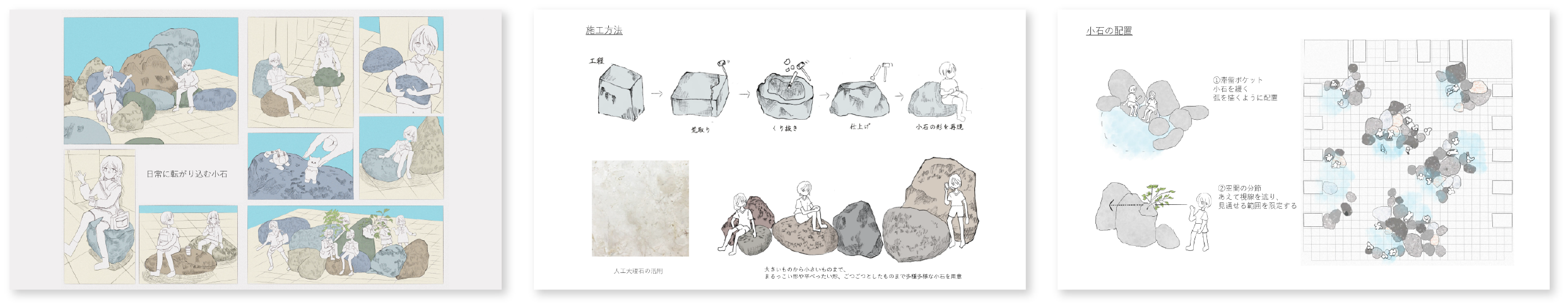

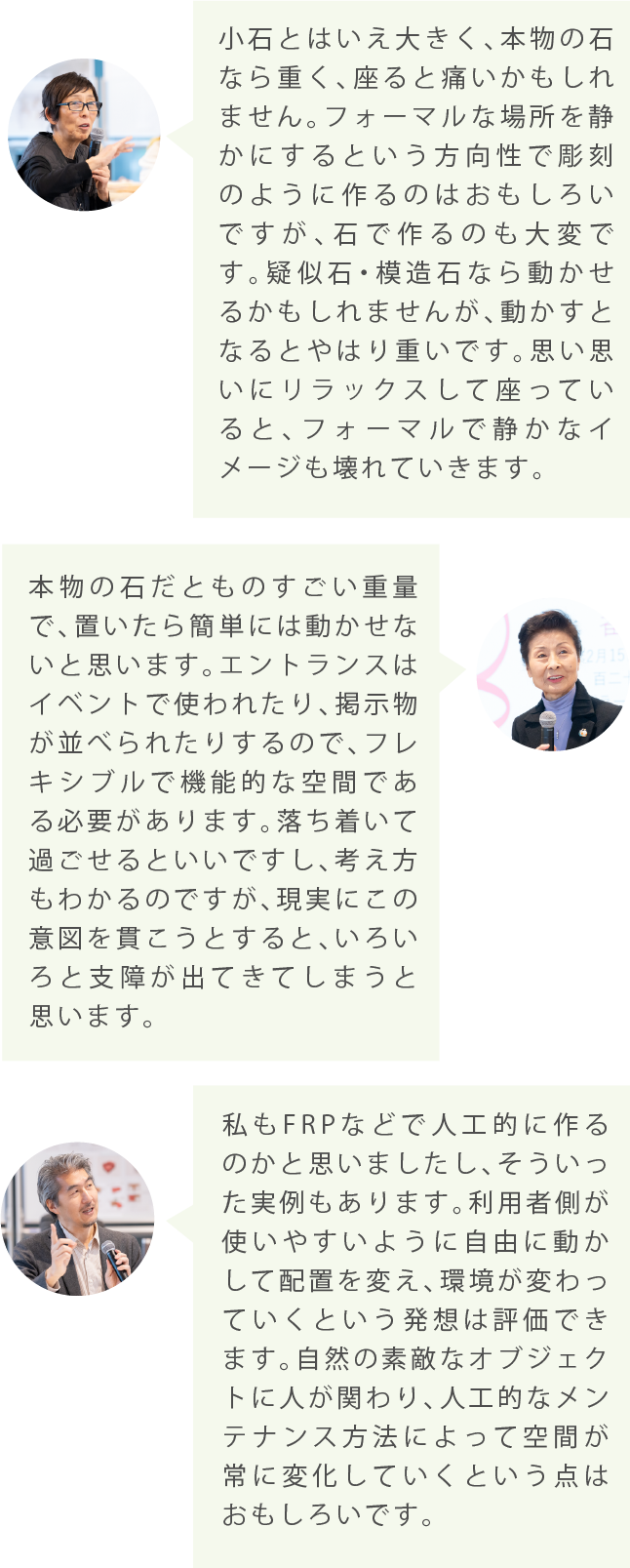

「日常に転がり込む小石」

3年Kさん

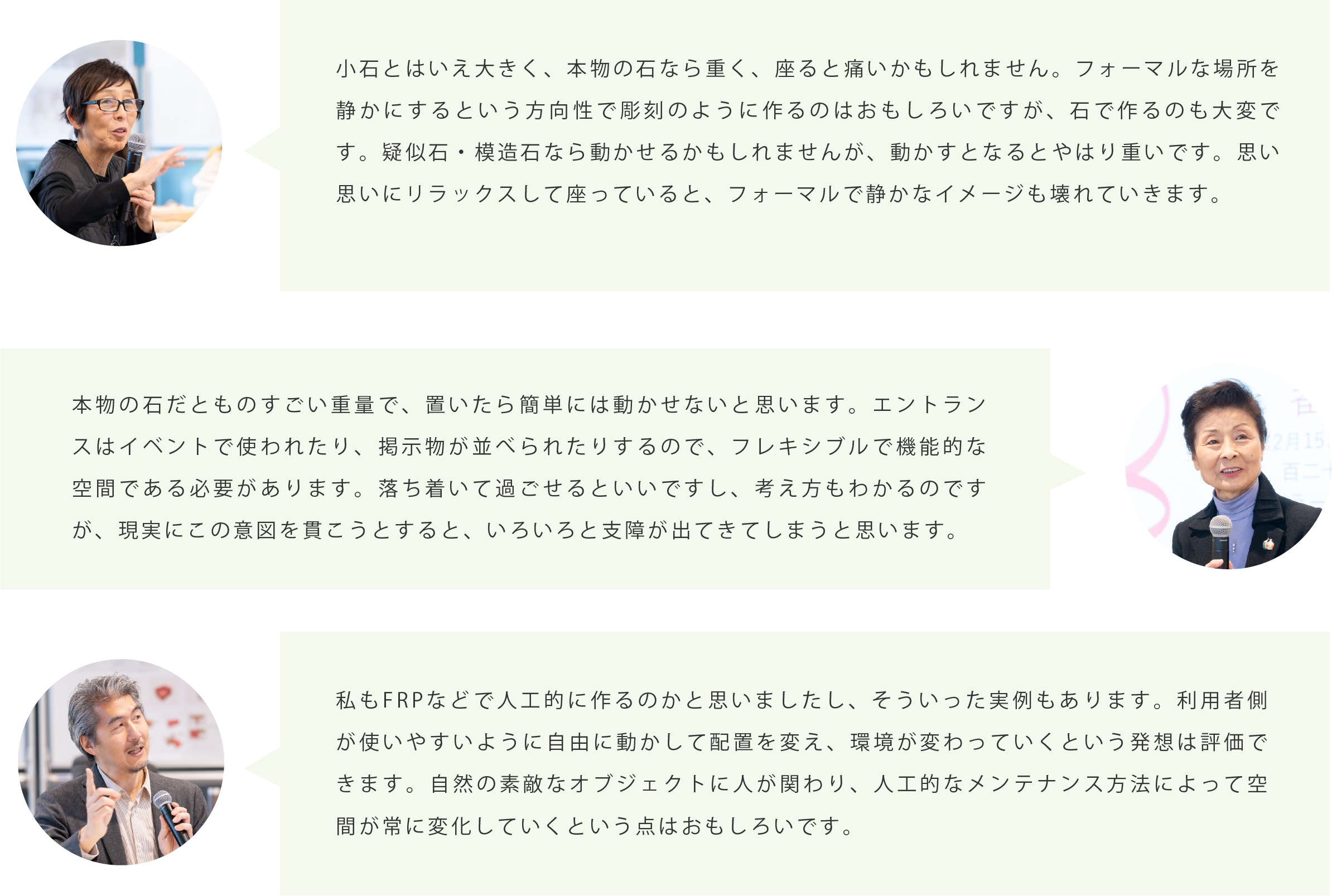

道端にある小石を一つ一つ見てみると、シマ模様だったり、穴が空いていたりもしますし、太陽の光でほんわり温かくなっていることもあるかもしれません。石は毎日同じ顔をしていますが、それを見た私たちは毎日違う表情を見つける。そんな空間を作りたいと考え、小石をモチーフに選びました。施工方法は、大きな石を削り、内部をくり抜き、大中小の丸い形や平らな形、ゴツゴツとした形の石を作ります。重くなりすぎるものは、人工大理石などの素材で軽量化を図ります。また、小石は小さければ投げたり蹴ったりと子どもの遊びに使われ、大きくなると腰かける椅子に、さらに大きいと視線を遮る壁になります。この特徴を活かし、人々と小石の間に多様な作用を生むことを目指します。

百年館のエントランスはホテルのようで、少し緊張感のある空間に感じられます。靴の音が響き、大きな柱もやや圧迫感があるように感じます。ただ、この緊張感のある空間を開放的にするのではなく、静けさを活かして落ち着ける空間を目指したいと考えました。

配置のポイントは2つ。1つ目は、滞留ポケットを作ることです。小石が緩い弧を描くように配置し、人の滞留を促します。2つ目は、空間を緩く分節することです。あえて人々の視線を遮るサイズの石を配置し、空間をストレートに見通せなくします。これにより、人がふと立ち止まり、滞留する効果が期待できるほか、座っている人と歩いている人の視線が合わず、ひっそりとした安心感を生み出すこともできます。また、友だちの近くに寄りたいときや、机として石を活用したいときは、石を動かして配置を変化させることで、人の流れも日々変化し続け、石の配置と人の流れが相互作用していくのです。

人々はオブジェやインテリアを見たときに、どのような座り方が適切か、自分の使い方は間違っていないかなど、活用方法の正解や意図を察しようとします。しかし、石と人々の関わり合い方には、意図も正解も存在しないため、設計者の意図を探るのではなく、人々と小石の自然な関係性を生み出せると考えます。この空間を利用する人々が、小石と自身との関わり合い方を見い出し、お気に入りの小石を見つけられる設計を目指しました。

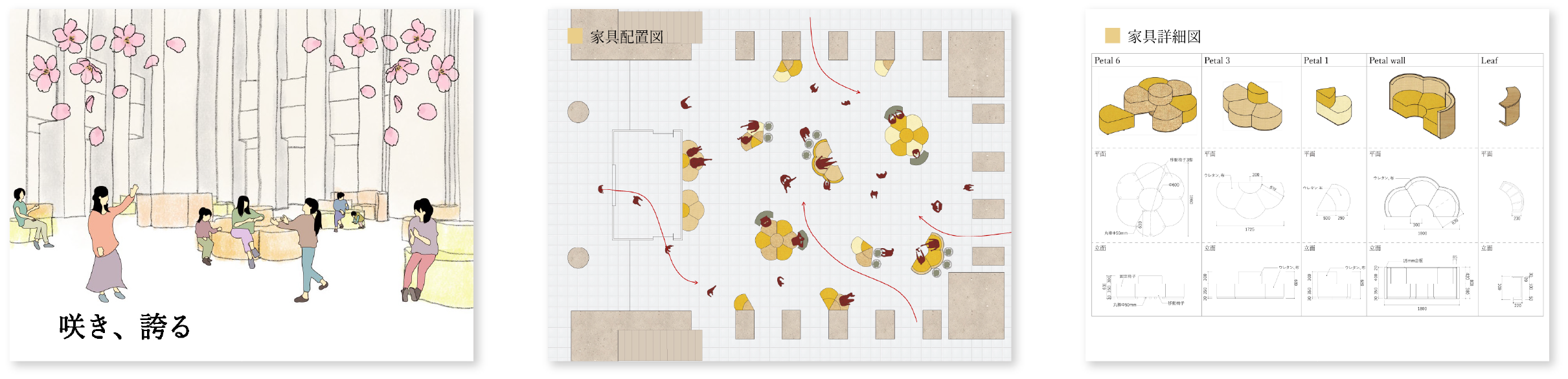

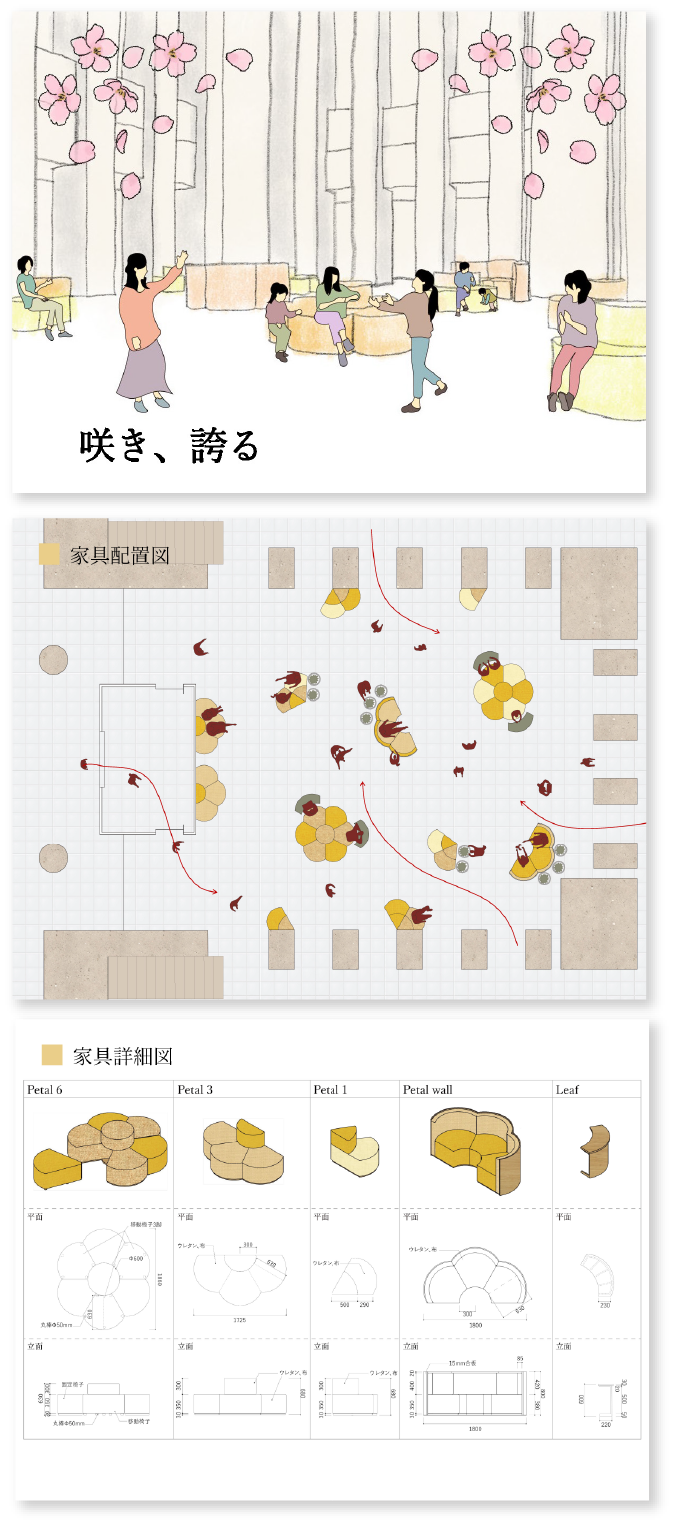

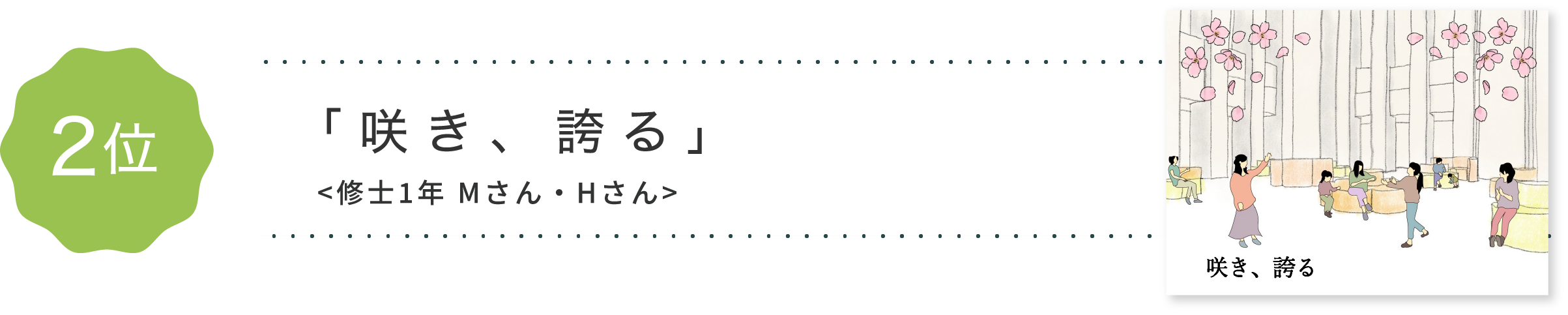

「咲き、誇る」

修士1年 Mさん・Hさん

テーマは「咲き、誇る」です。学校の顔ともいえるエントランスで来訪者の心に花を添え、学生の笑顔と個性が咲き誇る家具デザインを提案します。設計時にはキャンパスの構成や特徴を調べ、主に3つのことに気づきました。1つ目は、キャンパスで見つけた軸線です。日本女子大学は雑多な構成をしていますが、成瀬記念館分館から百年館までは、泉プロムナードを通って唯一軸線がつながります。2つ目は各棟の家具の色です。各棟にはさまざまなコミュニティスペースがあり、それぞれに印象的な色の家具があります。杏彩館にはピンクのソファー、七十年館には赤い椅子、百二十年館は緑の椅子、八十年館はSDGsを意識したカラフルな椅子があります。そこで今回、新しく黄色を用いて百年館を印象づけたいと考えました。3つ目は、校章と学内の環境です。大学のシンボルであり、桜と楓をモチーフに春秋の美しさを表す校章を活かしたいと考えました。キャンパス内にもさまざまな花がありますので、花形のモチーフを提案します。

イメージパースは、吹き抜けの大空間に家具をバラバラと置くことで、開放的な空間とし、2階からはエントランスに花が咲き誇る様子がよく見えるようになっています。また、先ほどの軸線を活かして、成瀬記念館分館から風が吹き、泉プロムナードの植栽が風にのって百年館に入り込むことで花を咲かせるイメージとしています。そして、花や花弁のような椅子と葉っぱのような机を全体に分散配置し、人々を流動的に動かします。

家具は4つの椅子と机とし、「Petal 6」は3本の脚が動き、「Petal

3」はベンチのように2、3人で腰かけるイメージです。「Petal

1」は組み合わせて置くこともできれば、1人で腰かけることもできます。「Petal

wall」は壁に囲まれているため安心感を演出し、「Leaf」は軽くパソコン作業をしたり、バス待ちの学生が本を開いたりできるようになっています。カラースキームのイメージは、さまざまな黄色を使うことで奥行き感を演出します。

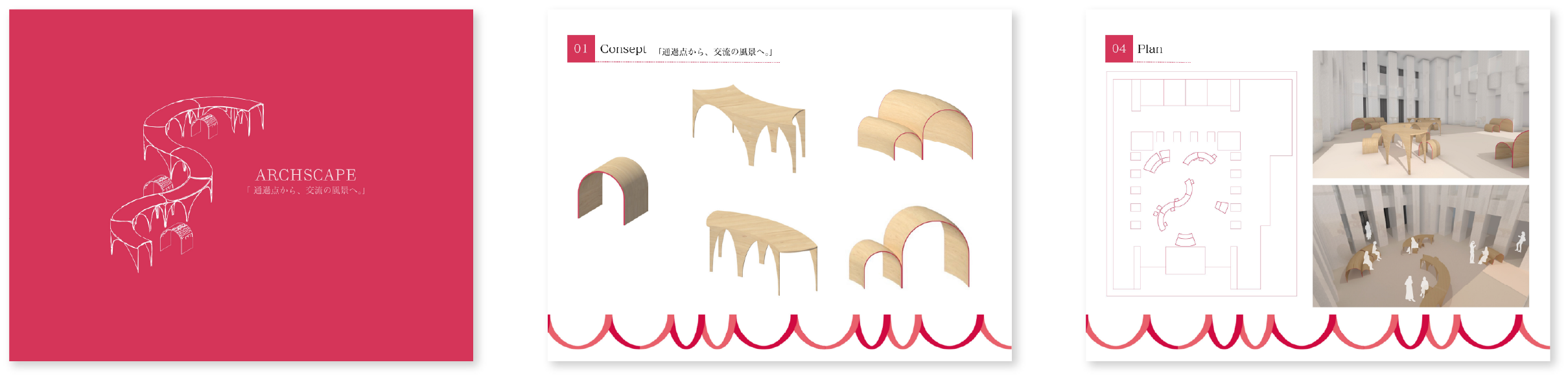

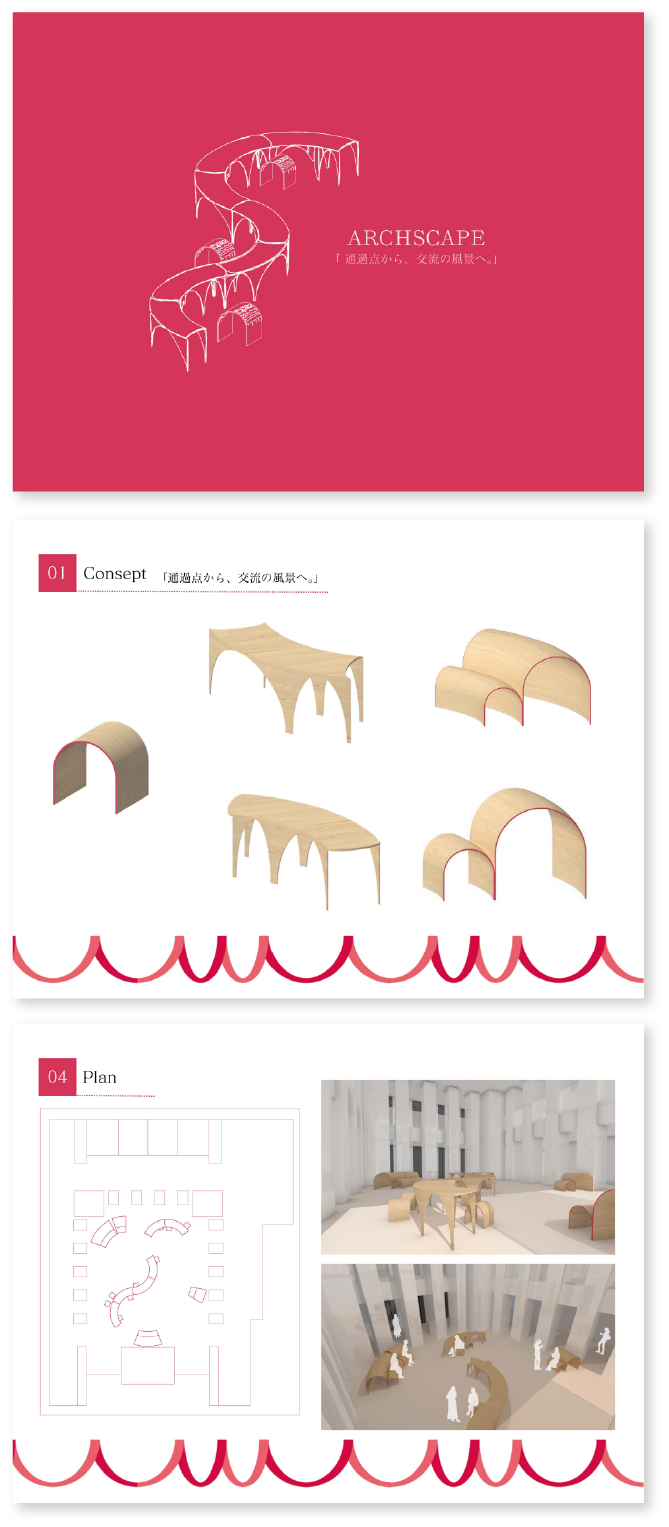

「ARCHSCAPE」

2年Sさん・Kさん・Nさん

エントランスに新たな風景を生み出すことを目指し、「アーチスケープ」というコンセプトのもと、単なる通り道でも固定された空間でもなく、流動的で柔軟に変化することで、利用者の思い思いの居場所が生まれるエントランスをデザインしました。家具は机、椅子、ソファーの3種類。すべてアーチを取り入れたデザインとし、自由にレイアウトを変えられます。この柔軟性により、エントランスは静かで思索を巡らせる学びの場、活発な議論が交わる場、偶然の出会いが新たなつながりを生む場へと変化し、単なる家具の配置ではない一つの風景、「アーチスケープ」となります。

机は大小2つのアーチを描いた平面を円弧で構成し、脚にもアーチを取り入れます。アーチ形状は柔らかく包まれるような安心感を生み、軽やかな印象も与えます。椅子は机よりも小さなアーチを組み合わせ、エントランス全体の統一感を持たせつつ、軽快に動かせる仕様です。椅子の縁は日本女子大学のイメージカラーである桜色としました。ソファーは人がくつろげる高さの円をもとにアーチを描き、流れるようなフォルムを生み出します。現在のエントランスは重厚感のある空間のため、これらの家具は厚みを抑え、素材には金属と木材を組み合わせた構造を採用することでアーチの軽やかさを最大限に活かし、空間との調和を図ります。この素材選定により耐久性も確保しています。

レイアウトプランは2つ。S字型レイアウトは、中心に依存しない流動的な空間を生み出します。利用者が思い思いの場所で過ごせるほか、S字状に展示物を配置することで、流れるような展示空間を演出できます。円形レイアウトは、机を円状に配置することで中心性を強調し、会議や討論に最適なレイアウトを実現します。この配置は、オープンキャンパスや特別な式典などにも活用しやすいものです。本提案は、百年館のエントランスに新たな風景である「アーチスケープ」を描き出し、学び・交流・創造的な対話の場としての機能を最大化することを目指しています。アーチを活かした柔軟な空間構成によって利用者は新たな体験ができ、エントランスがただの通路ではなく、出会いと学びが生まれる場へと進化します。

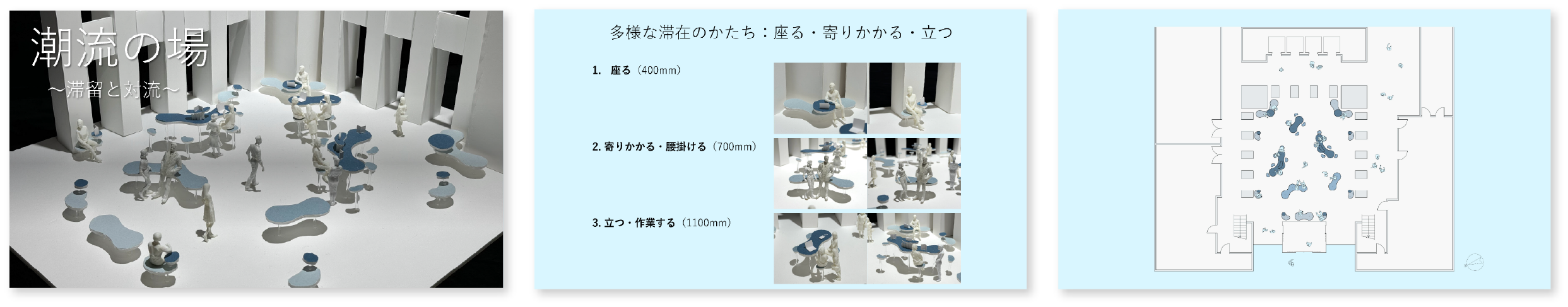

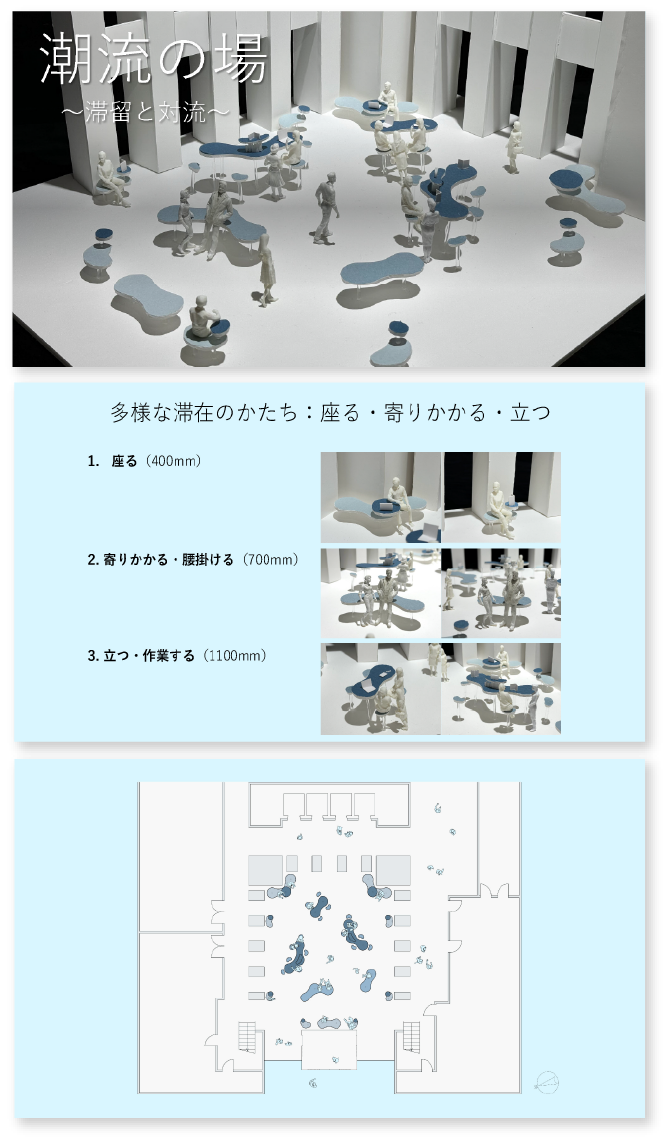

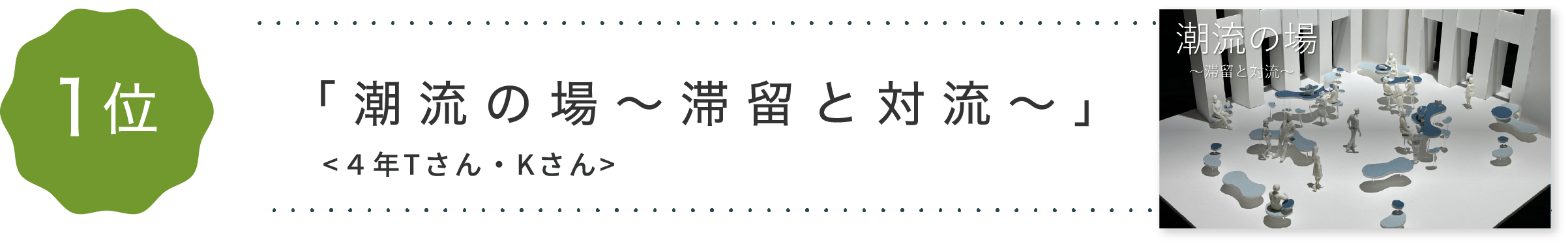

「潮流の場~滞留と対流~」

4年Tさん・Kさん

「潮流の場」とは、留まる人の滞在=滞留と、動く人の流れ=対流が交錯することで生まれる“常に変化し続ける空間”です。潮流の場は、静と動が共存する柔軟な空間として新たな関係性を生み出します。多様な人が繰り返し行き交うエントランスは、偶発的な出会いや交流が生まれる可能性があります。この特性を活かし、滞留と対流を掛け合わせることで滞在と動く人の流れが相互に作用し空間の境界が曖昧となり、新たな出会いや偶発的な交流が生まれます。

家具は身体寸法に合わせて設計し、座る・寄りかかる・立つに適した3つの形をデザインしました。座席は短時間の休憩や待合いのための場所。柱や壁に沿わせて配置することで滞在エリアが分散し、一人でも自然に待機や作業ができます。椅子は高さ400mmのものが1名掛け、3名掛け、中央にテーブルがある4名掛けの3種類。700mmで寄りかかれる高さの椅子はベンチのように使えるほか、寄りかかることで立ち話や気軽な滞在を可能にします。こちらは1名掛けのハイスツールと、3名掛け、5名掛けの3種類です。また、高さ1100mmのハイテーブルは立ったままの作業に適しており、カジュアルなミーティングも可能。本棚や掲示を組み合わせることで、情報収集や新たなラーニング・コモンズの場としても機能します。ハイテーブルは4名用と本棚を設けた6名用の2種類です。「潮流の場」では滞留と対流を掛け合わせることで、人と人が自然につながる空間を作ります。座る・寄りかかる・立つという3つの滞在スタイルを取り入れ、多様な使い方ができる空間が実現すれば、人々が単なる移動ではなく、ここでの時間を楽しむようになり、交流を生むきっかけとなるはずです。

審査結果

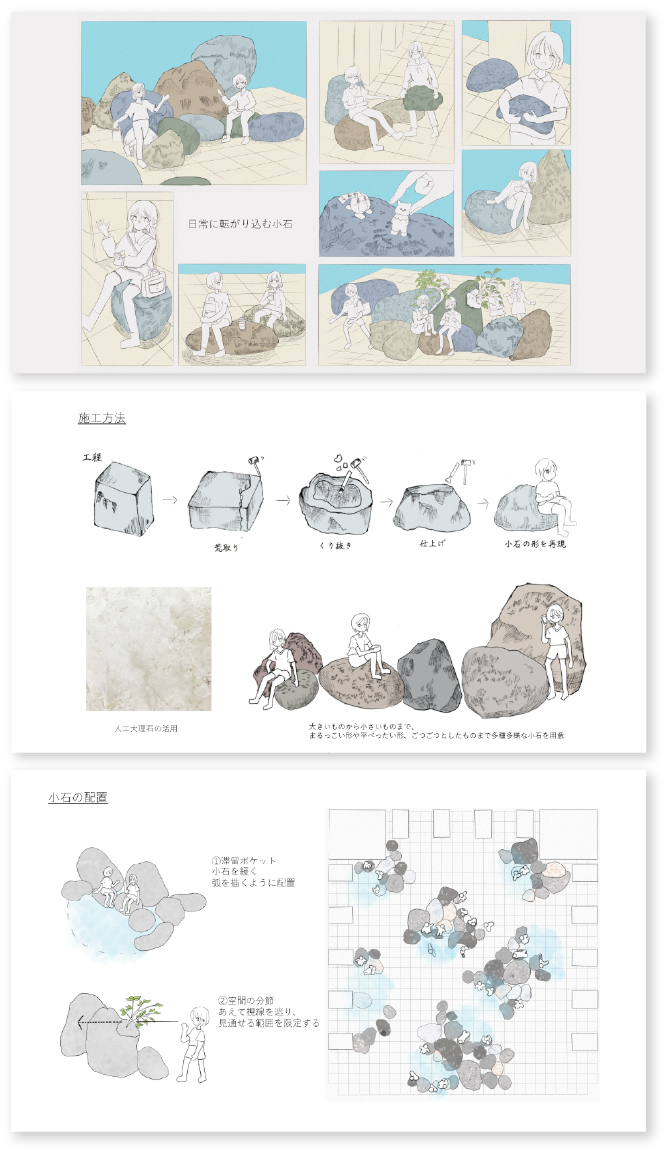

<妹島先生より>

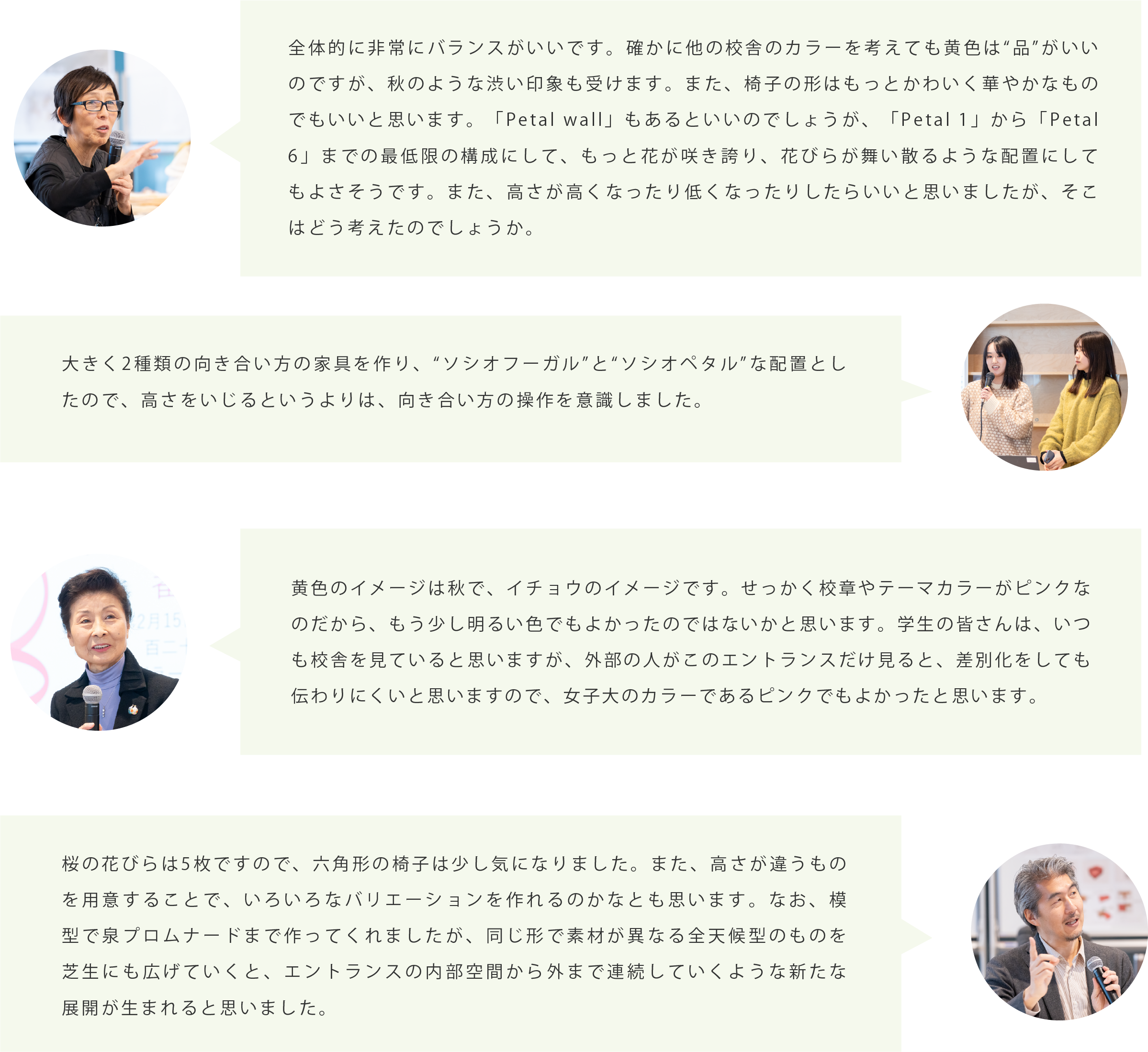

では、審査結果を発表します。3位は「とりどりPerch」です。アイデアはおもしろいのですが、囲いが大きいため、あの場所で動かせても若干の鬱陶しさを感じるかもしれません。テーブル面を開いた際の強度面でもさらなる検討が必要だったと思います。2位は「咲き、誇る」、1位は「潮流の場」です。この2つは競りました。どちらもデザインモチーフを絞り、それを動かして展開させたときに現れる空間をわかりやすく提案してくれました。

2位の「咲き、誇る」は魅力的でしたが、もっと“咲き誇っている感じ”を出すとよかったかもしれません。今のままでは花びらが舞い散る情景までは演出できないように思います。テクスチャーやカラースキームも魅力的でしたが、もしかしたら既視感を覚える方もいるかもしれません。

1位の「潮流の場」は、使い方によって空間が改編されていくという点では、2位の「咲き、誇る」とも似ていて、ほかにも同様の作品がありましたが、一番バランスが良かったと思います。脚が目立ちますが、高い机に力が加われば倒れかねないため、まずは安全でなければいけません。予算も関係してきますので、どういうことを実現できるのか具体的に詰めていきながら、いいものができればと思います。

<Tさん>

私たちは学外のコンペティションや「千人茶会」のコンペティションにも挑戦してきましたが、今回は今までで最も一貫性を保ったままコンセプトを意匠に落とし込めました。その結果が1位という評価となり嬉しいです。

<Kさん>

「千人茶会」のコンペティションと同様に、実際に製作されるコンペティションは外部でもなかなかありませんので、高いモチベーションで臨めました。2人とも大学院進学を希望しており、今後も一緒に挑戦していきたいです。

<Mさん>

私たちは学部時代から課題で共同製作をした経験はありましたが、2人でコンペティションに挑戦したのは今回が初めて。エントランスを通るたびに写真を撮り、空間の魅力を再認識する機会にもなりました。

<Hさん>

使用する材料から構造面まで、現実的な着地点を考える際には苦労しましたが、学部時代から利用してきた空間なので自分なりにイメージしやすかったですし、アイデアを出すことも楽しかったです。

<Yさん>

附属高校からの同級生コンビで参加しました。『都市と建築のパブリックスペース』という本を参考にしながら、とにかく深く考え、新たに生まれる疑問点にもとことん向き合うことを大切にしました。

<Kさん>

2人とも初のコンペティションでしたが、魅力あるエントランスとして“転用性の高い空間づくり”を目指し、自分たちなりのイメージをデザインしていきました。この成果は就職活動で大いにアピールしたいと思います。

選定外作品の概要とコメント

残念ながら1次審査を通過できなかった作品については、テーマやコンセプトなどの概要を事務局が紹介。

妹島先生からもコメントをいただきました。

授業前の10分間(10min.)、発信・展示のスペース、人や学びが交わる拠点、災害時の緊急避難場所への転用を想定した作品。ハイテーブルやハイチェアー、ソファーなどを組み合わせ、さまざまな“テン”を満たす提案です。材料は木材や合板、ウレタンの家具などが考えられています。

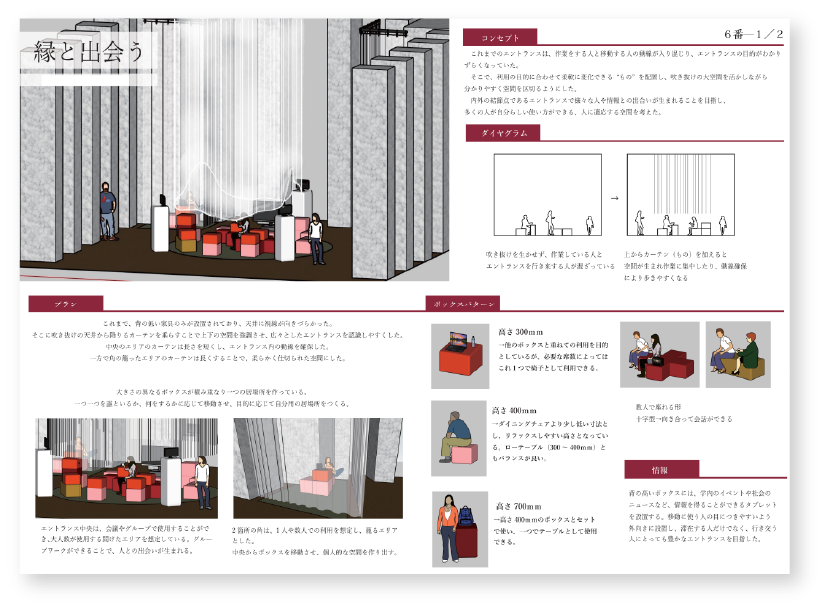

さまざまな人や情報との出会いが生まれることを目指す作品。それぞれに自分らしい使い方ができ、人に適応する空間づくりを提案する内容です。カーテンで上下の空間を強調するほか、大きさの異なるボックスを組み合わせてテーブルや椅子として利用することを提案しています。

角ばった印象の多い現状のエントランスに曲線を描く家具を配置することで、外に向かう開放感のある空間づくりを目指す作品です。複合家具やソファー、机などに、「くるり」「ゆらり」「すらり」といった名前をつける点も特徴的です。

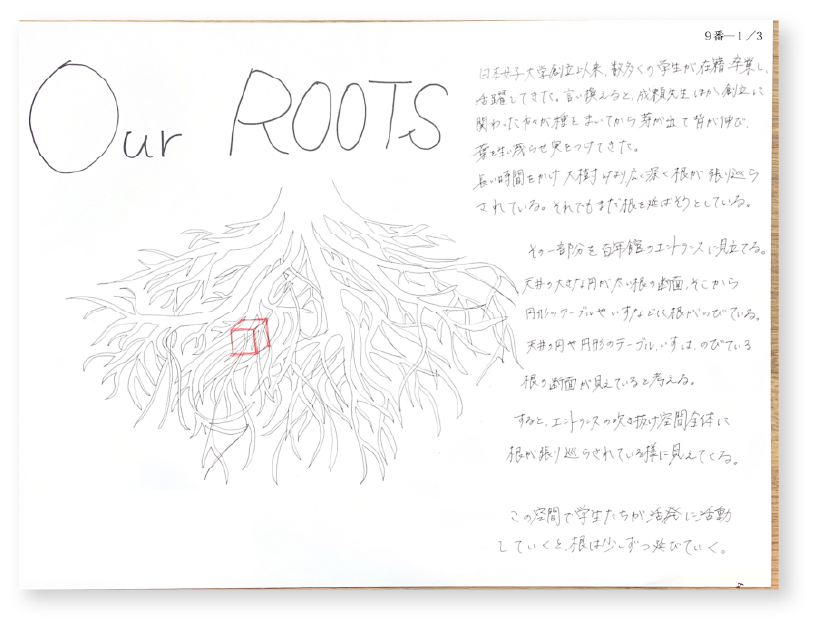

エントランスの天井にある大きな円を太い根の断面、フロアに置かれた円形のテーブルや椅子を天井から伸びた根の断面に見立て、フロアに根が張っているように見せる提案です。その上で利用者にとっての課題を設定し、特徴ある6つの家具で解決を目指す作品です。

百二十年館や杏彩館と同じ曲線のデザインを採用した上で、円の外側を向く配置にして視線を分散させ、ロビー全体に開放感を与える提案です。また、ルーバーの高さがある部分を展示スペースとし、2階からも展示が見られる鑑賞体験を提案する作品です。

<片山先生より>

百年館のエントランスに実際に作ることを想定し、なおかつ空間の新たな見え方を提案する必要があったので、アイデアの追求とリアリティの追求の両立が難しかったのではないでしょうか。それでも、授業での設計課題ではできない体験ができたはずですし、今回挑戦したという経験自体が今後の糧になっていくと思います。

<山口さんより>

建築では、企画をしてラフデザインを描いてからは、実際に職人さんが作るための施工図に描き直します。その際、安全性やコストパフォーマンスなどがブレーキとして作用しますが、基本となるデザインの意図を活かせるよう私も努力します。また、施工に向けては打ち合わせが多くなり、自分が「こうしたい!」と思っても、職人さんが「そんなのできない」となれば、「では、こうしたらどうか」とディスカッションします。もちろん経験豊富で心強い職人さんがいますので、“孫子の代”まで長く安心して使えるいいものを作りましょう。

<妹島先生より>

どの作品も「フォーマルだけれども、用途に応じてカジュアルにも使える」といった点を提案されていました。プレゼンテーションもみなさん時間どおりに行い、図面の内容をさらにわかりやすく説明してくれました。今回はアイデアコンペではありますが、1位の作品は山口さんと一緒に製作を進めていただきます。私も随時チェックしますし、篠原学長にも見ていただきます。まずは、エントランスに何を何個、どう配置するのかといった点から始まり、大まかなサイズ感、そして細かなデザインまで、施工図を描いていただく前にも打ち合わせは何段階かありますので、積極的に意見を出していってください。