離れて暮らす高齢者を、仮想空間を通じて見守る!?

情報科学、情報工学を専門としています。領域としてはかなり幅が広いのですが、主な研究対象としているのは「分散ネットワークシステム」です。ネットワークで接続された複数のコンピューターから構成され、場合によっては1万を超える数のコンピューターがお互いに情報交換しながら動作する仕組みのことを言います。無線通信で情報交換する場合、小さな機械は強力な電波を発することはできないので、近くの端末にしか情報を渡せません。そのため、バケツリレーのように情報を集めてくることになります。

そのなかでも現在、特に力を入れて研究しているのがセンサーを使って情報収集を行う「センサーネットワークシステム」です。小さなコンピューター、いわゆるマイコンに、センサーや無線通信装置、バッテリーなどを組み合わせて端末を作成します。これを複数用意し、適切な場所に設置することで、センサーによる各設置場所の観測ができるようになるのです。応用例としては、ショッピングモール内のさまざまな場所の温度情報を管理して均一に保つことや、工場の機械の動作状況の管理など、幅広い分野で役立てられています。

SDGsに関するセンサーネットワーク活用の一例として、福祉を目的とした「見守り」が挙げられます。これは離れて暮らす高齢の方や、病気の心配がある方の状況を知るために使われます。見守りにおいて最も確実な手段はカメラの設置ですが、四六時中監視されるようなものですから、あまり好まれないでしょう。そこである学生が研究で取り組んだのは、室温データによる見守りシステムの構築です。家の各所の温度を計測できるようセンサーを設置し、人が「どの部屋で過ごしているのか」を把握できるシステムを構築しました。また、数値データを見るだけだとわかりにくかったため、VRによって家の仮想空間を用意し、暑ければ空間が赤く、寒ければ青く見えるようにデータの見え方も工夫していました。エアコンの効き具合や、ヒートショックの予防などにも力を発揮しそうですね。

緊急時に、どの非常口に逃げると効率的かわかるシステム。

防災の観点では、建物内の避難誘導システムの構築に取り組んだ学生もいました。商業施設など多くの人が利用する建物は通常、非常口となる出口が複数箇所あります。でもいざ避難しようとするとわかりやすい出口に人が集中し、避難が遅れてしまうことが想定されます。そこで、センサーネットワークを活用して避難を効率化できないかと考えました。

研究で用いたのは2種類のデバイスです。まず建物内の人の分布を把握するため各所に設置する固定センサーがひとつ。もう一方は、建物内にいる人が情報を受け取るためのウェアラブルデバイスです。これは将来的にスマートフォンのアプリとして置き換えることも考えています。新宿の百貨店のフロアマップを参考にし、実際にある建物を想定して研究を進めました。

実際の挙動としては、避難が必要になった瞬間の建物内の人の分布に合わせ、誰がどの出口に向かえば効率的なのかを瞬時に割り出します。次に「あなたはこの出口に向かってください」とそれぞれのウェアラブルデバイスに案内情報が送信されることで、避難が効率化されるという仕組みです。現状は東西南北での方向指示しかできていませんが、より直感的に判断できるよう矢印で表示する見せ方にしようとトライしている最中です。

避難誘導システムの試験の様子

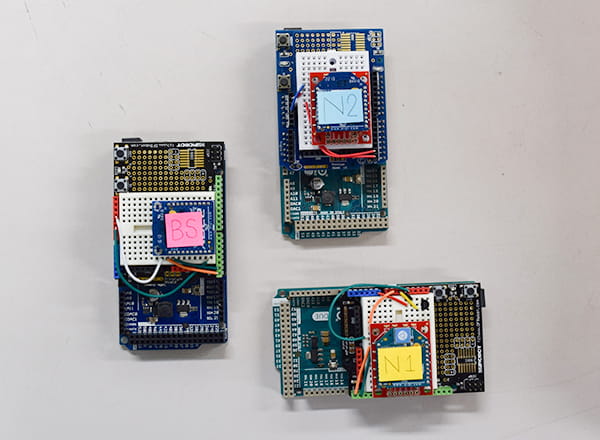

センサーネットワークシステムの端末

センサーネットワークシステムを使えば、もっと省エネできる!

「センサーネットワークシステム」は省エネ対策にも活用できます。現在行っているのが、建物の電力管理システムの研究です。特に照明においては、必要な分だけ使用することで大幅な省エネ、コスト削減につながると言われており、社会貢献性も高い領域であると思います。

現状は「建物全体で8時~20時に自動点灯」など、おおまかな時間でスケジュールが決められているケースが多いようです。その時間帯に人がいなければ照明は無駄なわけで、より効率的にするためには「人が近づいたら点灯、離れたら消灯」のような仕組みが最適です。まさしく、センサーネットワークの出番です。単なる照明の点灯消灯だけでなく、24時間365日の人の動きを履歴データとして分析できることも利点となります。これにより「ここには24時間人がいる」「ここは13時~16時しか利用されない」など、建物内の利用実態に合わせた照明スケジュールが組めるようになり、さらなる省エネ、コスト削減が可能になるのです。空調に対しても同じように活用できるため、将来はあらゆる建物の電力管理に欠かせないシステムとなるかもしれません。

晴れの日はよく働き、雨の日はほどほどに働くコンピューター。

利便性が高いセンサーネットワークシステムですが、実は課題もたくさん存在します。そのひとつが、バッテリーの問題です。無線なので設置場所の自由度が高い分、動力源となるバッテリーの確保は、常に悩みの種です。

解決策のひとつとして期待されているのが「エナジーハーベスティング」です。これは太陽光や照明光、機械の発する振動、熱など、身のまわりのエネルギーを電力として活用する技術です。ソーラーパネルを用いた製品などは皆さんもよく見かけるかと思います。ただこれも、曇りや雨の日が続けば、バッテリー切れになることも考えられます。

ある学生が取り組んだのが、コンピューターが自身の電力の使い方を自分でコントロールする仕組みを構築することでした。たとえば、ソーラーパネルと照度センサーを取り付けた端末が、自らネット上の天気予報データを収集します。次に、照度値と天気予報データから予想できる日照時間から得られる電力量を算出。それに合わせた動作プランを立てながら作業をするのです。つまり、雨や曇りが多ければ節約しながら、逆に晴れが多ければ通常のペースでと、臨機応変に働いてくれるシステムをめざしました。

センサーネットワークシステムのバッテリー問題の解決は、交換の手間やコストだけでなく、電力の調達が不要になれば省エネにもつながります。可能性が大きく、研究室として、これからも力を入れ続けていきたいテーマです。

数学の研究は100年先のため。情報分野の研究は10年先のため。

ここまでお話しした学生の研究内容は、センサーネットワークのほんの一部でしかありません。たとえばドローンと組み合わせることで、高い場所や危険な場所関係なくデータ観測が可能です。また、大量のカプセルに入れて水道管に流せば、地中の管内の状況を一挙に把握できます。極小サイズのものを体内に埋め込めば、超高精度で健康管理が実現します。数学は100年後、物理は50年後くらいに役立つかもしれない研究を行っているとすれば、情報分野の研究は10〜20年後に役立つことを目指すものが多いと言えるでしょう。どれがよいと言えるものではありませんが、社会貢献性を早く実感できるという点においては、私たちの研究がより近道かもしれません。

本学科は、情報分野で言えばハードウェアからソフトウェア、ネットワーク、データベース、さらには数学や物理など幅広く学べることが特徴です。日進月歩の分野ですから、これからどんな時期にどんな知識や技術が役に立つかわかりません。どれも知っておいて損のない内容ばかりでしょう。本学科の学生、それからこれから入学を考えている高校生の皆さんには、情報分野特有の時代の変化すらも楽しみながら、常に学び続けていってほしいと願っています。