消費者は今、責任が問われている。

私の専門は消費者法ですが、本科では主に衣生活に関わる消費者問題や消費者教育をテーマに、授業や研究を行っています。消費者問題を考えるうえでは、権利と責任の話に大別できます。まず消費者の権利と聞けば、買い物における安心安全に係る消費者トラブルなどが思い浮かぶでしょう。わかりやすいのは、高度経済成長期に起きたナイロンストッキングの問題です。出回り始めた昭和30年代当時は、ナイロンストッキングはとても高価なものでした。大切に使おうとアイロンをかけ、繊維を溶かしてしまうという消費者問題が続発したのです。生産者側からすればアイロンがNGであることは常識なのですが、消費者にとっては違いました。トラブル解決にはそうしたギャップを埋めていく必要があり、消費者の権利がこの頃から盛んに叫ばれるようになりました。

時は移り、現代では消費者の責任が注目されています。おおまかに言えば、自分の消費が社会にどんな影響を与えるかを意識しましょう、という考え方です。その代表的なもののひとつがエシカル消費です。最近はSDGsの影響もあり、エシカル自体は日本の消費者のみならず、世界中の人々が今まさに力を入れています。

エシカルだからといって、8万円の帽子を買いますか?

広い意味で使われるエシカルですが、大きくは環境、人権、動物、社会の4つの分野への影響が中心となっています。まず初めに、環境問題といえば昔は地域の問題でした。水俣病や四日市ぜんそくのように、地域の工場が水や空気を汚すものであり、ある意味多くの人に自分事として認識されていました。ところが現在は、CO2の増加など地球規模のものを指すことが多く、だからこそ環境については、消費者は被害者であり、環境悪化の要因となる消費を行っているという意味で加害者でもあるといった意識を強く持つことが求められるのです。環境問題への配慮は、エシカルの肝と言っても過言ではありません。

次に人権については、バングラデシュのラナプラザ崩壊事故がきっかけとなり、注目されました。違法建築ビルの縫製工場が崩壊し、千人以上の犠牲者を出した事故で、アパレルの労働者が低賃金かつ劣悪な環境で働いていたことが明るみに出たのです。異様に低価格な商品のウラには、そうした人権侵害があるかもしれないということです。

日本では馴染みが薄いかもしれませんが、動物への配慮もエシカルの一部です。本科では毛皮の問題をよく紹介します。少し前に、うさぎが生きたまま毛皮を剥がされるひどくショッキングな動画が出回り、動物虐待だとして世界中で問題になりました。こうした流れで、国際的なアパレルブランドの多くが、今は毛皮を扱わないことを表明しています。現在はフェイクファーの品質も進化していますし、毛皮商品は着実に減っています。ただ、食べるために動物は殺しているのに、着るための毛皮だとなぜダメなのかといった議論も一部にはありますので、一概には言えない難しい問題であることもたしかです。

最後に、社会的な消費の話です。地産地消によりその土地の伝統工芸を守ることや、発展途上国で働く女性を支援するために彼女らが制作した工芸品を買うことなどを指します。山形県鶴岡市に「しな織」という木の皮の繊維を糸にして織る伝統技法があります。とても良い製品が作られているのですが、たとえば帽子が8万円、バッグが16万円します。地域や伝統を大切にしたい気持ちがある一方、経済的な面でも考える必要があり、エシカルには一筋縄ではいかない面も多く存在しているのです。

見せかけだけの環境配慮になっていないだろうか?

エシカルの背景には偽善が潜みやすいことも要注意です。エコなイメージを取り繕い、いかにも環境配慮をしているように見せかけることを、世界的に「グリーンウォッシュ」と呼びます。事例としてヨーロッパのファストフード店が、何も環境配慮活動をしていないにもかかわらず「それっぽく」ロゴを緑色にして非難されたことが有名です。他にも、食品トレーを分別回収していたスーパーが、実はリサイクルなどせずそのまま捨てていた話や、古紙配合比率の表示を実際より高く「偽装」した再生紙偽装表示など、数えきれないほどの事例が存在します。逆に言えば、それだけ消費者は環境配慮型商品や企業活動に好感を持っているということです。

また、環境配慮は自己満足になりがちなことも見逃せません。たとえば、環境に優しいことがうたい文句のエコカーに毎日乗るよりは、電車や自転車を利用した方がよほどエコなのです。環境に配慮した商品をたくさん買うことは、結果として環境負荷を高めてしまうこともあります。自分で問題を正しく認識し、正しく行動することが求められているのです。

皆さんはいわば「SDGs世代」です!

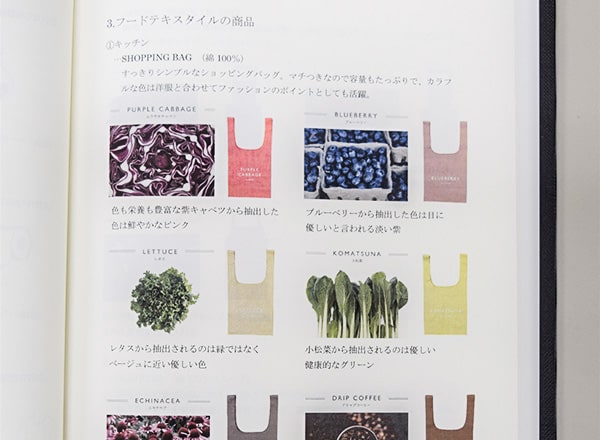

エシカル消費の推進には、希望もあります。それは、今の若い世代の意識です。特に現在は小学校からSDGsを教えるなど、若い世代はエシカル消費を含めて社会貢献に強い関心を持っています。SDGs世代と呼んでもいいのではないでしょうか。最近の学生の論文テーマを見ると、その傾向が見て取れます。エシカルファッション、フェアトレード、サステナブル……そのようなワードが入った論文が増えています。ある学生は、廃棄される食材を使用した布の染色をテーマに研究していました。食と衣服の両面でエシカルが呼びかけられ、食材を使用するので毒性も低い。非常に興味深い卒論のテーマ設定だと感心しました。

こうした世代が育っていけば、今後は今よりもさらにエシカルやSDGsに配慮のない製品やサービスは売れなくなっていきます。また、こうした視点のない会社にとっては、人材の採用にも影響があることでしょう。逆に考えれば、学生はそうした意識をより強く持つことで、会社、ひいては社会の期待に応えられる人材になれると思うのです。

持続可能なファッションに関する卒業論文の一例

フードテキスタイルの商品の一例

思わぬ出会いや発見から、社会を学べることが魅力。

被服を学ぶだけでなく、被服を通じて社会を学ぶことができる。これが、私の思う本科最大の特徴です。被服学は生産、流通、消費と幅広い分野を対象としているため、どんな業界でも通用する知識が得られます。また、資格を取得したり、専門性を高めたりすることだけが大学での学びではありません。これは過去の一例ですが、もともと天文学に興味があったが、それでは将来食べていけないと思い、2番目に興味のあった被服を学ぶために本科に来た学生がいました。入学すると、宇宙船内での衣服を研究している教員がいることを知り、宇宙に関連したことが学べると喜んだということでした。ときに想定外の多様な出会いや発見こそが、大学の、そして本科の魅力とも言えると思います。どんなことが学べるかは、実は意識次第で無限に存在するのが大学だと思います。

私が重視しているのは、どんな学びや人生を選択したとしても、一市民として自分で物事を判断し、行動できるようになることです。その行動により、社会に貢献できるのであれば言うことはありません。エシカルやSDGsを考えることは、まさにその第一歩となり得るでしょう。