衣服を研究するきっかけは、電車通学。

専門は衣環境です。世の中にはいろいろな環境がありますが、私は衣服を人間に一番近い環境ととらえて、科学的なアプローチで研究しています。きっかけは、学生時代の電車通学。片道2時間かけて通っていましたが、満員電車は空気がすごく悪く、暑かったり寒かったりして毎日通学するだけで疲れていました。どうにかならないかと日々切実に思っていたんです。あるとき大学で温熱環境を研究している先生から、人間が感じる暑さ・寒さを、人間と環境との間の熱移動のバランスから科学的に推定する「快適方程式」について教えていただく機会があり「これだ!」と思いました。その後は、人間が身近に着る衣服や、多くの時間を過ごす室内環境を快適に改善するための研究に関心が広がっていきました。人間と環境との間の熱や水分の移動を考える上では、その間にある衣服のさまざまな特性を知る必要がある。「衣服」というと、個性を表したり、美しさを表現したりといった「装う」側面をイメージする方も多いと思いますが、それだけでなく、しなやかな繊維がつくりだす布で身を「被う」ことで、体温調節を補助したり、外界から身を守るという役割があることに気づき、魅力を感じました。

学生の頃に取り組んだ研究の一つが、通信機械室で作業者が着用する冷却服の開発と評価です。サーバーなどの機器が並ぶ通信機械室は、当時、通信機械の性能向上によって、それまでに比べて過度に空調で冷やさなくてもよくなり、省エネルギー化が進みつつありました。しかし、機器が熱を持ち室内が暑くなるため、保守作業を行う人への暑さの負担が問題になっていたのです。室内全体を冷やすとなると大きなエネルギーが必要になるため、作業者が冷却機能付きの衣服を着ることで人間の周りだけを冷やす、というアイデアで研究が始まりました。体の背中や胸にポケットがついた衣服を用意し、ポケットに保冷剤を入れ、身体を局所的に冷やしたときの効果を測定しました。冷却服の着用により熱的快適性や発汗抑制などの効果を確認するとともに、一部だけ冷やされることの不快感なども評価しました。

別の研究では、全身を覆う毛布で作成した衣服を作り、同じ面積ずつ室温18℃の環境に体の一部のみを冷却するという実験も行いました。体のどの部位の冷却が全身に影響を及ぼしやすいのか調べた結果、特に首の冷却によって、毛布でおおわれている手や足の皮膚温や温冷感も低下し、全身性に影響が大きいことがわかりました。

近年の夏は暑いため、冷やして使うネックリングや、ファンを内蔵した冷却服も活躍しています。冷却服の研究は、実は宇宙服や過酷な労働環境用の衣服の研究からの研究蓄積が多いのですが、これらの知見も生かしながら、作業現場はもちろん、日常生活においても、効果的に、安全、快適な衣服をどう提案したらよいか、さらに研究をしていきたいです。

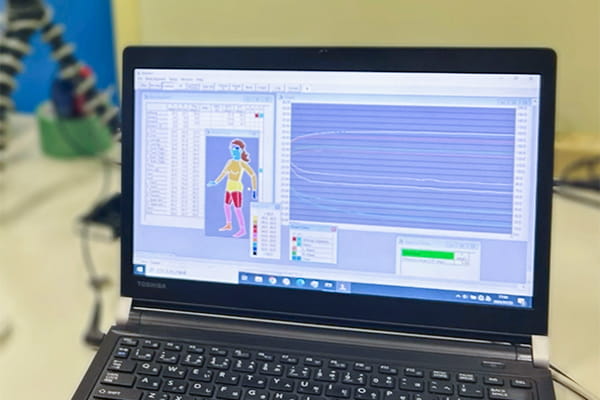

この研究には温度、湿度を制御できる人工気候室が必要なのですが、日本女子大には人工気候室や、人間の形状と発熱状態を模擬した「サーマルマネキン」という測定機器もありますので、さまざまな研究を展開することができます。

温湿度を制御できる人工気候室

衣服内温度や室内温度を測定するセンサ

人体の発熱状態を模擬したサーマルマネキン測定

サーマルマネキンによる着衣量測定

「暑いところでも働けるけど、疲れる」という研究結果。

冷却服の研究を進めるなかで、温度と生産性についても興味がわいてきました。「暑いところで仕事をするとパフォーマンスが下がるのか?」というものです。このテーマについては、古くから主に工場等の労働生産性の観点において、多くの研究が行われていました。しかし近年注目されている、知的活動の生産性については評価方法も定まっておらず、室温と知的活動のパフォーマンスとの間に統一した見解は得られていませんでした。そこで私も、室温を25度、28度、33度に設定した環境で、男女20名ずつパソコン作業をしてもらう実験を実施したところ、作業者のモチベーションが高く維持されるとき、暑い環境でもパフォーマンスはほぼ変わらないという結果でした。ただこの研究結果にはオマケがあって、パフォーマンスは変わらなくても、暑いほうが確実に精神的な疲労が大きくなる、との見解も得られたのです。疲れに着目した報告は、特に海外においては珍しかったようで、その結果に関心を持つ研究者が多くありました。そこで改めて精神的な負担の指標として脳内酸素代謝の測定を行い、評価を行うこととしました。そうすると、暑い中で作業するときに、パフォーマンスを維持していても、精神的な負担が高いということが客観的にもわかったのです。もし暑い環境で仕事を続ければ、疲れが溜まってゆきパフォーマンス低下を招く可能性も否定できないでしょう。

「知的作業に最適な室温は何度なのか?」という問題については、今もまだわからないことが多く議論が続いています。22度が最適だという北欧の研究者からのレビュー結果も報告されていますが、私は、最適な温度にはもう少し幅があると考えています。これまでの研究で、「好みにあわせて温熱環境を調節できる」、ということが、執務者の満足感や疲れの度合い、知的作業のパフォーマンスに影響するということがわかってきました。この点において、最も身近に暑さ寒さを調節できる衣服は重要な役割を果たすと考えています。日本では、すでに、夏季にクールビズなど涼しい衣服の着用を推奨しつつ、冷房設定温度を26~28℃程度の少し高めに設定して空調のエネルギーを削減する取り組みが行われています。衣服での調節や人間の周りを空調する技術を上手に使うことが、環境にも人にもやさしい解決策になると思うのです。

ある学生の卒論テーマは、「ワキ汗について」です。

研究室の学生の卒論テーマのうち、いくつかは学生の発案により取り組み始めた内容です。すごく面白いので、近年の学生発案のテーマの一部を紹介させてください。1つは「ワキ汗」について。緊張すると汗をかく精神性発汗は、基本的には手指や手のひら、足裏にかくことが多いんです。でも、緊張すると脇から汗が出るという経験のある人もいますよね?過去の研究を見ると、脇の下は暑いときに発汗しますが、精神性ストレスへの反応や温熱環境との関係については、十分にはわかっていないことが多いのです。ワキ汗の暑さに対する反応と、精神的ストレスによる反応の特性を調べることによって、衣服による工夫を行うことができ、恥ずかしい脇の汗じみ対策につながるかもしれない、という内容です。

2つ目は、着圧ソックスについてです。足のむくみをとるために、足に適度な圧力をかける靴下のことですね。学生にアンケートを回答してもらうと、全体の半数以上が着圧ソックスを履いて寝たことがあると答え、全体の20%以上は、週1回以上、就寝時に着圧ソックスを着用していることがわかりました。でも寝ている間に窮屈に感じて気がつくと脱いでしまっている人や、夏には暑くて不満を持っている人も少なくないと。そこで、着圧ソックスを履いている日と履いていない日で、寝ているときの体動や睡眠効率、足の周径等を計測し評価をしています。

3つ目は、看護師や介護士の服について。最近は見た目や機能がとても進化していて、さまざまなタイプがあります。実際の現場で働いている看護師や介護士の方の衣服の実態を知り、よりよい看護師や介護士の服のあり方を考えるのと同時に「なぜいつも半袖を着ているのか」「処置や介助をする際に怪我をしないのか」「どんな機能性を必要としているのか」といった疑問についても実際に働いている方々の声を収集しています。

ラクに過ごしたいという気持ちが、SDGsへの貢献の始まりかもしれない。

私が温熱環境の研究に関心をもったきっかけは、日々の電車通学で疲れていたので、改善して毎日をもっとラクに過ごしたいという個人的な思いからでした。そんな気持ちから始まった研究が、今はさまざまな形でSDGsに寄与しています。日常に感じる疲れや苦痛は、ついつい我慢してやりすごしがちですが、衣服等の身の回りのものを使って改善することができることも結構あるのです。その改善しようとする気持ちは、案外侮ることができません。それどころか、将来SDGsに貢献する可能性に満ちているとも思っています。

たとえば、昨今、気候変動はものすごくシビアな問題となっています。自然災害や難民の発生、健康課題など、他のさまざまな課題にもつながっていて、問題の大きさに「何もできない」と感じてしまう人は多いのではないでしょうか。そんな人ほど、普段の暮らしが気候変動の問題につながっていることを知ってほしいです。一人ひとりができることを考えたとき、衣服はとても身近で、工夫のしやすいツールです。先の話のように、服や個別空調などで調節することで部屋全体の冷房の温度を下げすぎない工夫ができれば、それは立派に省エネかつ働きやすい環境の創出に貢献できます。衣服の大量生産、大量消費、大量廃棄が、多くの温室効果ガスを排出しているため、そのプロセスを透明化し、消費行動や生産システムを変えていくことも、気候変動の緩和策につながります。熱中症対策など、私たちの命を守るための衣服の工夫が、気候変動にともなう暑熱環境への適応策になります。

身近な暮らしの効果を、人間―衣服―環境との間の関係に着目しながら定量的に評価することで、「一人ひとり」の工夫を超えた技術につなげることができる可能性もあります。実をいうと、衣服が快適性や健康に与える影響について、わかっていないことも多いのです。例えば、服の素材自体について機能性の研究は多いのですが、それを着たとき、どのくらい快適性や健康への効果があるのか、研究はまだまだ十分ではなく、これからますますニーズが高まってくると考えています。

ここまで身近で、かつ取り組むべき課題の多い学問は、珍しいのではないでしょうか。自分の暮らしを身近なところからよくしたいと考えるすべての人は、被服学科に向いていると思いますよ。