研究テーマの資料がないから、ハワイの親睦会でインタビュー。

私は高校生の頃、漠然と英語や海外の文化、留学への憧れを持っていました。卒業が近づいてもその感覚は変わらず、ついには留学ができるという理由で本学の英文学科を選んだのです。大学生になってからはアメリカに留学しようと考えていました。でも、それもなんとなく「海外といえばアメリカだろう」というものでした。2年生でついに短期留学が実現したのですが、行き先がなぜかカナダだったことは、今振り返っても笑えてしまいます。

そのまま大学院まで進み、主にはアメリカにおける日系人の移民の歴史などを調べていました。修士論文のテーマを決めるために先生と話し合っていたある日、渡米した男性の資料はたくさんあるのですが、女性の資料があまりないことを知ります。女性のことを調べたら面白いかもしれないということで、「戦争花嫁」という言葉に出会ったのです。戦争花嫁とは、第二次世界大戦の後に、当時の敵国であるアメリカの兵士と結婚し、渡米した女性たちのことを言います。諸説ありますが、日本の戦争花嫁は約3、4万人いたとされています。それにもかかわらず、当時、資料が非常に少なかったのです。どうしようか困っていたところ、たまたま戦争花嫁の1人が同じ時期に渡米した日本人女性たちを集めて、親睦会を開催しているという情報を耳にしました。場所はハワイだったのですが「ここしかない!」と思い、現地でインタビューをさせていただくことに。その情報をもとにして、修士論文を書き上げることができました。

その後は就職も考えたのですが、インタビューを通じて戦争花嫁ご本人やご家族とたくさんのつながりができたこと、そして研究テーマとして非常に前例が少なかったことから、この研究は続けるべきなのかもしれないと感じ、現在の道を選びました。

ハワイで行われた日系人親睦会

土屋先生が博士号を取得した際の様子

自分の家族を殺したかもしれない人と家族になる。

20世紀前後の数十年で、多くの日本人がアメリカに移住しました。彼らは主に農業で力を発揮し、現地の人の雇用を脅かすまでになったことから、1924年に法律で日本人のアメリカへの移住が禁止されました。変化があったのは、第二次世界大戦の直後です。日本が占領下となったことで、アメリカ人兵士が都市の主要な部分を占拠するようになりました。すると次第に、ヨーロッパやアジア地域で生じた現象と同様、彼らの中に日本人女性と「結婚したい」「母国で一緒に暮らしたい」と願うものが出てくるようになりました。「敵性外国人」として移住が禁止されていた日本人でしたが、戦争花嫁法が施行され、アメリカ人兵士と結婚した日本人女性の移住が可能になりました。アメリカ国内においても、異人種間同士での結婚を禁じる異人種間結婚禁止法の州法が撤廃される動きがありました。

そうして、それぞれの家族はアメリカで幸せに暮らしました。めでたしめでたし……とばかりはいきませんでした。戦後にアメリカに渡った日本人女性は、アメリカ人の家族やコミュニティに溶け込もうとしました。第二次世界大戦では300万人以上の日本人が亡くなりました。当然、親族を亡くした人もいたでしょう。日本からアメリカ人兵士と結婚してアメリカへ渡る際、日本にいる家族が必ずしも大手を振って送り出したわけではなかったように、アメリカ人兵士側の親族も同じだったのです。現地コミュニティにおいても、アメリカ人にとっては「敵国の日本人」ですから、最初は快く受け入れてもらえないケースもあったようです。それでも英語を覚えたり、一緒にアメリカの料理を作ったり、日本文化を教える文化交流を図るうちに、相手の家族にも受け入れられ、現地のコミュニティにも溶け込んでいったことがわかりました。戦争花嫁がアメリカへ移住した時期は戦後直後でしたが、日本もアメリカと同盟国になっていった側面も背景にはあると思います。

戦争花嫁の子どもが「なんで敵国の人だったのに結婚したの?」と両親に尋ねることもあるようです。その答えは「国と国がもめていただけで、私たちがもめていたのではない」というものでした。結婚を決めた2人、その親族、それぞれのコミュニティの人々……対話を繰り返すことで、お互いに理解し合っていったようです。こうして戦争花嫁はアメリカで家族を築き、根付いたようでした。文化や人種の違いによる先入観や固定観念は、その時代背景を知ることで印象はずいぶん変わると思います。

ゼミの卒論指導をしている様子

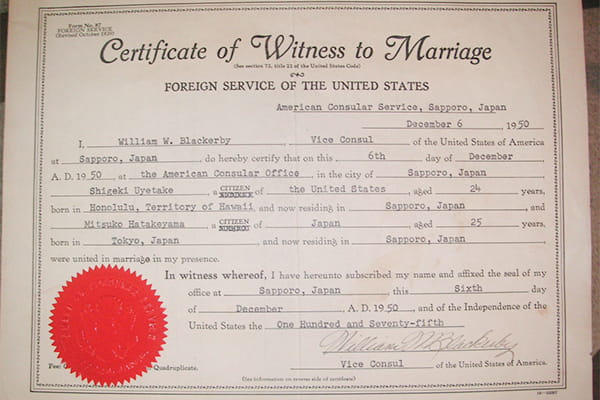

結婚許可証

社会的マイノリティを優遇することへの賛否

戦争花嫁をはじめ、当時人種差別に苦しんだ人々へそれを是正するための措置がありました。マイノリティなど社会的に不利な立場にある人々に、教育や労働において公正な機会を提供するための政策「アファーマティブ・アクション」が1960年代前半に法制化されました。マイノリティを優遇するという法律です。その後、ある大学で10年間の入学者の人種統計を取ったところ、多様性が広がり、社会的にも効果のある政策であったことが実証されたと言えます。

ところが1996年、特に人種が多様なカリフォルニア州にて、住民投票での多数決により、アファーマティブ・アクションが廃止となったのです。もちろん当初、これまで差別されてきた社会的マイノリティたちは、その措置を歓迎していました。しかしある程度マイノリティへの優遇が続くと、次第に「逆差別だ」と反発する声が出てくるようになりました。つまり、人種によって優遇という措置がとられるべきではない、そう考える人が増えていったのです。このように、ある時代に必要だと思われた政策が撤廃されたわけですが、ある意味では、アファーマティブ・アクションがカリフォルニア州では30年の時を経ながら機能して浸透した結果、とも捉えることができると思います。アファーマティブ・アクションも施行から廃止に至るまで賛否両論ありながら進んでいったわけです。

卒論のテーマは「韓国のマクドナルド」でもOK。

卒論でマクドナルドの研究をしたいと言っていた学生がいました。アメリカを代表する企業の1つだと思います。しかしその学生、なぜか一向に研究が進みませんでした。理由を問うと「やっぱり今一番興味があるのは韓国なんです!」とのことで、結局その学生は韓国を含むアジア地域のマクドナルドを研究することにしました。卒論を読んでいると、現地で撮った韓国のマクドナルドの写真が掲載されていました。アメリカ企業の一つであるマクドナルドがどのようにアジア地域で展開されているのかについて分かりやすく示された卒論に仕上がっていました。ディズニー映画に描かれるプリンセスの服装が、本当にその時代、その国の服装を反映しているのかどうかについて、映画のシーンと服装についての文献を照らし合わせながら卒論を書き上げた学生もいました。ディズニー映画に描かれるプリンセス像の変遷に興味を持つ学生はよくいますが、白雪姫の舞台となった当時のドイツにおけるファッションを調査して、白雪姫の衣装がどう描かれたのか分析したり、映画アラジンのヒロインであるジャスミンの服装と当時の中東の女性の衣装について比較したり、アナと雪の女王の舞台であるノルウェイの女性が当時着ていた服と、エルサとアナの衣装の描かれ方を比較したりとこれほどまでに深く自分で調べ上げた卒論を書く学生はなかなかいません。アメリカに端を発して、世界の様々な文化へ興味を広げることは素晴らしいことだと思います。学生時代に、広い視野を持ち、様々な国や文化に興味を持つ姿勢を身に着けることが大切ではないかと思います。

SNSにはない、自らの体験で得た情報にこそ価値がある。

近年の傾向として「海外に行きたい」と願う学生が減ったように感じます。インターネットが普及したことで、WebやSNSなどで海外のことを「知っている」ような感覚を持ちやすいのではないでしょうか。もちろんすべてを否定はしませんが、それが必ずしも知り得る世界のすべてではありません。私の研究テーマである戦争花嫁は、資料が少なすぎて論文が書けず、ハワイにまで飛び、現地で情報を手に入れました。これだけネットワークが発達した世の中においても、直接訪れてみなければ得られない情報もたくさんあるということです。現地の感覚、現地の人々とのネットワーク、現地の文化や慣習など、その場所へ行ってそこへ溶け込んでこそ得るものがあったように思います。私の研究テーマはたまたま海外に資料がありましたが、資料は海外に行かなくても国内にもたくさんあります。「現地」というのは国内においても自分の日常を過ごしている場所からは離れた先に存在しています。今は見えていなくても常にアンテナを張っていると不思議とヴィジョンが明確になってくるように思います。いつ扉が開いても踏み出せるように、普段から自分のやりたいこと、行きたいところを明確にしておきたいですね。