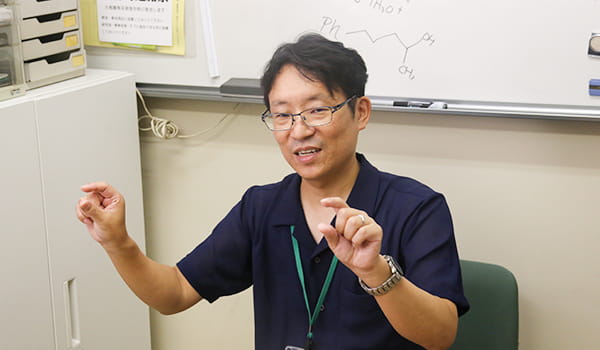

最初に化学に興味を持ったのは、実はお笑いコント。

専門は化学です。今までにない性質を持った新しい分子を作るために、日々実験を重ねています。実は、私が化学の分野に興味を持ったきっかけは、子どもの頃にテレビで見た化学実験のお笑いコントなんです。博士と助手が実験で失敗して大爆発を起こし、黒焦げになる姿を見て「面白いな」と思いまして。もちろん、実際に実験で爆発させるのが好きなわけではありません(笑)。何かと何かを混ぜて何か新しいものができるかもしれないというわくわく感がありました。

大学では薬学を専攻しました。薬学といえば薬剤師をめざす人が多いのですが、私は当時から研究者を志していました。研究に力を入れたかったこともあり「研究第一」を掲げていた東北大学を選んだ次第です。長野県の田舎育ちなので正直、都会の空気への苦手意識もあって東京の大学よりは仙台の方が合いそうだと思って選択したというのもありました(笑)。

そのまま東北大学で研究者になり、10年ほど経った頃です。分子作りの技術力を高めるために、アメリカの研究者のところで修行するような形で、1年間向こうで生活しました。分子作りの技術と聞くと難しいかもしれませんが、言ってみればお菓子作りの技術と同じです。作りたいお菓子を作るために、どんな食材や調味料がどの程度必要なのか、混ぜ方や焼き方、その順序などをよく知ることで、理想のお菓子が作れるようになりますよね。そのようなものです。帰国後は、名古屋大学に新しくできた創薬科学研究科という大学院で10年ほど研究・教育に従事しました。自分の研究室をもって研究をしたかったことや基礎系の研究が魅力的だったこともあり、日本女子大学の理学部へ移ってきたという経緯です。

毒性の高いクロム酸に代わる、安全な分子作りに成功!

医薬品や化学製品の多くは、化学合成によって原料の分子構造を変換することで作られます。古くはクロム酸や水銀化合物など、毒性の高い触媒が工場での製造にも用いられてきました。しかし、1950年代に発生した「水俣病」は、まさにそのようなことが原因で起きてしまった公害病の1つです。毒性の高い触媒は人体に被害を及ぼすだけでなく、産業廃棄物としても自然環境に悪影響を与えます。私の研究の主な目的は、毒性の極めて低いもの、できればゼロのものを使って、従来のものと同じ、もしくはそれ以上の効率で分子構造を変換する方法を作り出すことです。そのためには、分子変換の効率を高める「触媒」が重要となります。私は、その触媒分子を研究しています。

私は長年、アルコールを酸化する技術を開発する研究をしています。昔は、この分子変換には、毒性の高いクロム酸が用いられていました。この方法では、1つの分子を酸化するのに、1つのクロム酸の分子が必要でした。アルコール分子を酸化する技術は、分子構造を変換するためにとても重要なので、世界中で様々な研究がおこなわれてきました。その中では、1つのクロム酸で100個のアルコールを酸化できるような方法も開発されましたが、クロム酸自体は必要でした。クロム酸のように毒性の高いものは、少しでも医薬品の製造過程で使用することは望ましくありません。私の研究では、毒性が極めて少ない分子、つまり安全な分子をアルコールの酸化触媒として開発することに成功したのです。その分子は炭素、窒素、酸素、水素原子でできたものです。2021年のノーベル化学賞を受賞した先生方が開発した「不斉分子触媒」と同じく「有機触媒」と呼ばれるものです。私の触媒は、「不斉」はつきませんが(笑)。化学に詳しくない人でも知っているような原子で構成される触媒なので、感覚的にも安全であることがわかりやすいのではないでしょうか。こうした「触媒」が開発できれば、安全に分子構造を変換できるようになり、人々の健康に貢献できます。さらに、有害な産業廃棄物を減らすことは、工場の生産効率を高め、コストを削減して経済的に合理化するだけでなく、自然環境を守ることにもつながっているのです。

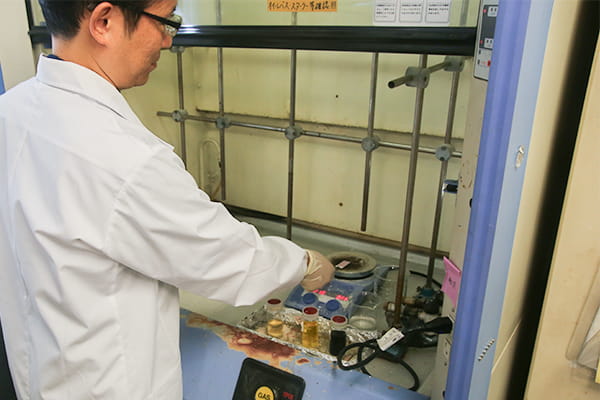

TLC(薄層クロマトグラフィー)で分子変換反応を分析している様子

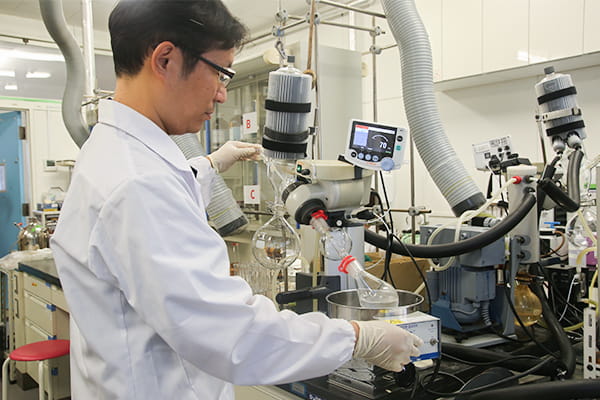

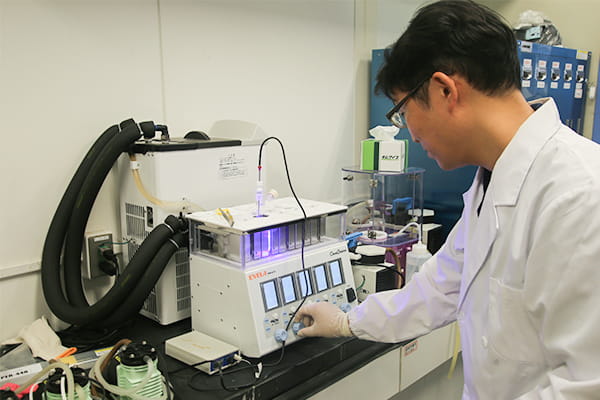

反応溶液を濃縮している様子

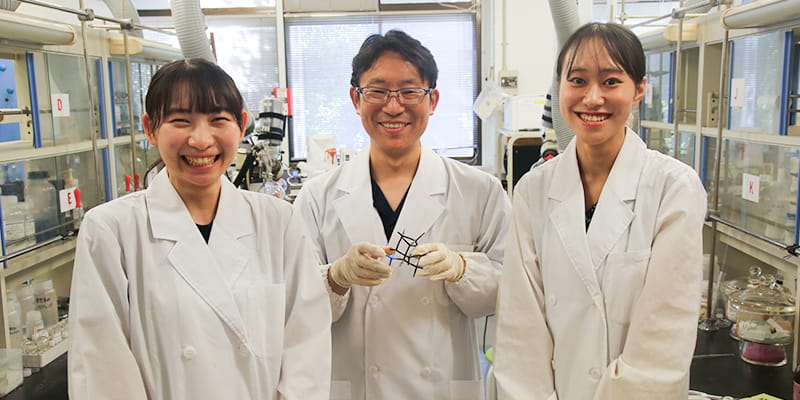

多くの卒業生たちが、製薬業界で活躍している。

研究職として製薬会社に就職した卒業生が、「臨床試験に入れるような分子を作りましたよ」とかという話を時々してくれます。研究中のものは具体的には教えてもらえないので、どんなものなのか詳細はよく分かりませんが(笑)。一緒に研究をしたたくさんの卒業生が活躍し、医薬品の開発に貢献していることをとても誇りに思っています。

私の研究室では最近、光エネルギーを使った分子変換を研究しています。フラスコの中の試料に触媒と一緒にLEDライトを入れて光を照射することでどう変化するのかを調べます。光エネルギーを利用することで触媒だけではできなかった新しい分子変換ができないかと考えています。このように私は、基本的に実験で研究を進めるタイプの研究者です。計算や理論ももちろん必要ですが、何より目の前で起きている事実は否定できません。それに、論理的にこうだろう、と考えられても実際には違った、ということが大きな発見につながった経験も何度かあります。そのため、実験などで手を動かしながら学びたいと思う学生にはぴったりの研究室だと思いますよ。

LEDランプを使った実験の様子

有機肥料と化学肥料、安全なのはどっち?

突然ですが「化学」と聞いて、皆さんはどんなイメージを抱きますか?先ほどお話しした「水俣病」などのこともあり、ずいぶんと悪いイメージを持っている人も少なくないでしょう。現に化学調味料のように「化学」と書いてあるだけで毛嫌いする人もいますよね。これ、私からすればとんでもない誤解です。肥料の例を出しましょう。有機肥料と化学肥料を比べたとき、なんとなく有機肥料のほうがいいのではないか、と感じませんか?有機は自然のままだからこそ、何が入っているのかがわからない部分もあります。逆に言えば化学肥料のほうは、何が入っているのかがきちんとわかるので、その効果や与える影響もしっかりと調べることできます。何が入っているかわからない有機と、入っているものがわかる化学、果たしてどちらのほうが安全なのでしょうか。

SDGsなどで地球の環境を考えるうえでも同じです。化学によって人や地球への影響をわかりやすく示すことができれば、私たちは地球にとってよりよい道を選び、進むことができるようになるのです。研究やその成果を通じて、より多くの人に化学の素晴らしさを伝え、化学の悪いイメージを払拭して、化学は素晴らしいものと皆さんに思ってもらえるように世界を変えていくことに貢献できれば嬉しいです。