この道を進んだ理由は、「これから病気は食事で治す時代になる」の言葉。

専門は、給食経営管理論です。研究室では、おいしくて健康的なメニュー開発などわかりやすい取り組みもしていますが、メインとなるのは、より合理的な給食の提供を目的とした研究です。食材選定や調理手順の設計、そこにかかる人員や時間、費用の計算など、よりよい給食経営をめざし、あらゆる方向からアプローチしています。

もちろん私も、最初から給食に関する仕事をめざしたわけではありません。私は幼少期から病気がちだったため、病院に行く機会が多かったんです。高校生のときに医師から「これから病気は食事で治す時代になる」と聞いて感銘を受け、それをきっかけに管理栄養士をめざしました。その後、日本女子大学の食物学科へと進むことになるのですが、それを導いてくれたのも先ほどの医師です。医師のお母様とお祖母様も日本女子大学のご出身で、伝統があり、女子教育のパイオニアであることから勧めていただきました。私は北海道出身ですが、東京に親戚がいたこともあり、安心して進路を決めることができました。卒業後は、管理栄養士として病態の栄養管理に従事するつもりで聖マリアンナ医科大学病院に就職しました。ところがそこで上司から「あなたは食事を提供するシステムを考えられる人間になりなさい」との話をいただいたのです。希望と違うこともあり、最初は戸惑いました。これからの時代は機械化やシステム化を進めていかないと、朝早くから重労働を続けることは、仕事として敬遠されるのではないかと感じたんです。少しずつその必要性、重要性を理解していき、その興味関心はとどまることを知らず、ついにはこれを専門領域とする研究者にまでなってしまいました。

キッチンの人員配置を説明するのに、レゴブロックを使います。

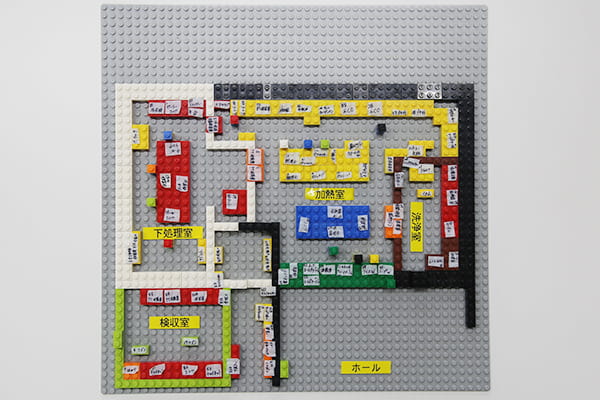

私が管理栄養士をめざしたきっかけからもわかるように、私の研究ではメニュー開発を通じて人々の健康に貢献することが大前提です。そのうえで「マネジメントのできる管理栄養士」の育成に力を注いでいます。授業では情報化や機械化、システム化といった話がたくさん出てきます。レゴブロックと工程表を用いるところが、私の教育のオリジナル。レゴブロックはキッチン全体を模して形作っています。実際のキッチンは広いので、これを用いると「ここで誰々がこれをして次にこっちで……」のように説明しやすいのです。工程表はその名の通り、誰が、いつ、どこで、どんな作業をするのかを表に記したものです。「Aさんが何時から野菜を切り、Bさんは切り終わる5分前から茹でるための鍋に火をかけ、切り終わったAさんは次に……」など、人員配置を細かく設定します。サッカーの試合で監督が選手にフォーメーションを伝えるように、あるいは戦場での戦い方を指揮する軍師のように。給食経営の合理化には、そんな工学的な発想が大切です。

健康的な単品メニューの考案だけなら、もうすでにAIが考えてくれるようになりました。だからこそこれからは、AIにはできない、給食のマネジメントができる人材が必要とされるのです。実際に今、30歳で、某大手IT企業の社食で店長を務めている卒業生がいます。ランチタイムだけでも5,000食を提供する大規模施設です。これはひとえに、彼女の高いマネジメント能力が評価されたからだと思います。AIと競うのではなく、AIを使いこなせる管理栄養士の育成も、私が心がけていることの1つです。

レゴブロックで作成した調理室の配置

生の食材と冷凍食材は、どっちがエコ?

これまでの給食経営を考えるうえで大切な要素は、人、モノ、金の3つです。それが近年はSDGsの影響もあり、環境配慮などの社会貢献性も必要になってきていると感じます。フードロスの問題で言えば、まずは作りすぎないことが大事です。それには食数を、きちんと予測することが求められています。また、売れ残りや食べ残しが発生しないようにするために、多くの人が「食べたい、注文したい」となる魅力があり、食べたら「おいしい」と納得していただけるメニューを提供することも、フードロスの観点から見ても重要なポイントです。

食材やメニューのことばかり考えていてもいけません。例えば、新鮮な生の食材を仕入れたとします。ところが、その洗浄や加工のために水を大量に使用して排水を流すことは環境面から問題になることもあります。

ニンジンをハート型にするだけで、食への関心は高まる。

板橋区に地元農家さんから、給食で使用する食材を一部購入している中学校があり、学生が実習でお世話になっています。給食経営管理実習では、地産地消に関しても農家さんとの連携を通じて学んでいます。その一環として、学生たちが自らの手で、使用する野菜の収穫を手伝うこともあります。そうすると、形の悪いナスや傷物のキュウリなど、市場に流通しない「B級品」があることに気付きます。問題なく食べられるのに、そのまま廃棄されるのはもったいないですよね。そこでその中学校の給食では、B級品を食材として使用したメニューも取り入れています。B級品は市場での販売が難しいため、通常よりも安く仕入れることが可能です。反面、皮剥きやカットなどの加工が大変というデメリットがあります。そこで、B級品を使用する際は、機械によるみじん切りが可能なメニューを採用します。形が不揃いでも加工できる機械を活用すれば、B級品のデメリットは解消できるのです。農家さんは売れない野菜を売ることができ、学校側は仕入れコストを下げられるという、双方のメリットになります。

また、栄養教諭の専門科目では外部講師を招き、地産地消の意見交換も行っています。この授業で特徴的なのは、すでに学校教育の現場で働いている卒業生に、参加を呼びかけていることです。学校給食の現場では、基本的に管理栄養士・栄養士は学校に1人しかいません。そんな彼女たちに、つながりを持てる場として情報を提供したいという思いもあります。その一例としてある授業では、校庭でニンジンなどの野菜を育てている学校が紹介されました。ある日、そのニンジンを給食のメニューに取り入れることに。ご存じのとおり、ニンジンは子どもが残しがちな野菜です。そこでただ切って入れるのではなく、ハート型にくり抜いたものを、1つのクラスに3つ入るくらいの量で提供したのです。各クラスでは「誰のカレーにハート型にんじんが入っているのか」と、とても話題になりました。ただ地産地消を実行するだけでなく、食への関心や楽しみにつなげた好事例です。学校によっては地産地消の実践は難しいと感じてしまう管理栄養士も多いでしょう。しかし、ほんの少し工夫すればできることはたくさんあるということを、この授業で学んでもらえたのではないかと思います。

農家さんに頂いたB級品の大根

卒業生を招いての地産・地消の特別講義の様子

メニュー開発だけでなく、必要ならテーマソングも作って歌います。

当研究室では学生と一緒に、企業の社食と連携する取り組みも行っています。それが、某企業様で提供している「つくメシ」です。具体的には、年に2回「日本女子大Week」と称して、学生が考案した健康的なメニュー(スマートミール®の基準に沿ったメニュー)を5日間提供しています。おかげさまで、毎回完売が続出する大好評の企画となっています。メニュー考案の視点からは、食べ続けてもらって、社員さんに健康になってもらうことが大切です。それは社員が、長期的に安定して働き続けてもらうことが、会社の経営にとっても大きなプラスであるからです。

しかし、残念なことに「ヘルシー」や「健康的」を謳うものは美味しくないと考える人は少なくありません。ラーメンとチャーハンのセットメニューが食べたいなどと、管理栄養士泣かせのことを言うのです(笑)。

そのため、ただメニューを開発するだけでなく、レシピの提供や健康情報の発信なども合わせて実施しています。さらには担当の勤労課から社員さんの健康に関するデータを共有いただき、「つくメシ」の効果を数値化しながら、学際的な研究にもつなげています。

直近では、給食を作る側のことも考慮したメニューを提案しています。T工場の社食には、給食の大手受託会社のG社が入っています。近年はどの企業も人手不足に悩んでいるので、作る工程を削減した作業効率の高いメニューを考えました。例えばあるメニューで言えば、盛り付けの際にレタスを敷く、肉を乗せる、ソースをかける、トマトを添えるという4つの工程が必要でした。それを2024年の提供メニューでは、肉を乗せる、ソースをかけるの2工程にしました。作業量が半減しているため、より少ない人数で調理を担当することができるのです。これは給食会社からも好評でした。

さらに、プロモーション活動も積極的に行っています。今でこそ人気企画となりましたが、「つくメシ」当初は知名度が低く、なかなか売れなかったのです。担当の保健師さんに相談すると「耳から入る情報なら社員に伝わりやすいかも」とアドバイスがありました。これを受けて学生がPCで「つくメシ」の歌を作曲し、研究室で一番歌の上手い学生が歌い、それを工場の昼食時間に放送していただきました。他にも、動画編集のアルバイトの経験を生かしてPR動画を作ったり、推し活で見るようなうちわを作ったりしました。学生が主体となってプロモーションを続けてくれた結果が、「楽しい食事、おいしい食事」というイメージを形成し、アンケートや数値データを分析して、科学的な根拠を用いて訴えてきたことが、現在の状況につながっていると感じています。ただ美味しくて健康的なメニューを作ればいいのではなく、選んで食べてもらうことも私たちの仕事なのです。

自ら志願して、刺激を受けてほしい。

最近は「退職代行」なんてサービスがあるらしいですね。それぞれ事情はあるかと思いますが、自分で考えて、自分の言葉で伝えられない人が増えているのではと危惧してしまいます。これからは特に、自ら課題を発見し、解決していく力が求められる時代です。だからこそ若い方には特に、チャレンジ精神とコミュニケーションを大切にしてほしいです。少しでも興味を持ったら、行動を起こして学び取ること。その繰り返しがその人の自発的な力を育てるのだと思います。

インターネットも発達し、今は学ぼうと思えばどこでも学べますよね。例えば管理栄養士を養成する学校は、全国に140校以上あります。そのため、まずはどのような自分になりたいのかをイメージして、それに合った学びが受けられるのはどこの大学なのか、そこにはどんなチャンスがあるのかを事前に知っておくとよいでしょう。「自学自動」の精神を大切にする日本女子大学も、選択肢の1つにしていただけるかと思います。東京にある本学であれば、最新の調理器具が見られる展示イベントなどに参加できるチャンスもあります。科学技術の進歩に触れることができるのは大きなアドバンテージの1つだと地方出身の私は思います。先ほどお話しした地産地消の授業や、企業との産学連携の取り組みもそうです。このように、本学には学ぶための「刺激」はたくさんあります。でも勘違いしないでください。これらの刺激はすべて誰かに指示されて受取るものではなく、自ら志願して勝ち取るものだと思います。やはり、チャレンジする人ほど多くのことを学べますし、そういう人がまさに、これからの時代に必要とされているのではないでしょうか。