お寺の評価は、そのお寺の祈祷に効き目があるかどうかで決まる。

専門は日本史の古代中世史です。研究としては、真言宗の京都醍醐寺を中心に、中世(鎌倉~戦国時代)の僧侶たちの勉強や布教活動の内容を解明しています。中世はお寺同士の勢力争いが激しく、どのお寺も宗教活動を活発化させていました。当時、お寺が社会で評価される最大のポイントは、祈祷の上手さでした。「あのお寺や僧侶の祈祷がよく効くらしい」と口コミが広がっていくことで、徐々に世俗権力者に認められていくのです。そんな世間から評価される祈祷の方法などを、僧侶たちがどのように勉強し、世間に広め、弟子たちに受け継いでいったのか。それを現存するたくさんの史料から読み解いています。

お寺には、政治とのつながりを深く感じさせる側面もあります。祈祷の評判がいいお寺は、天皇や将軍などから祈祷のオーダーの声がかかることもあり、そうなるとお寺や僧侶の地位は上昇します。朝廷からの信頼が厚くなり、名声が広まれば、やがて政治の世界への助言を求められ、広く社会にも影響を与える存在へとなっていくのです。また、朝廷とつながったお寺は金銭的なメリットも受けられるため、お寺の繁栄につながります。お寺は存続のための維持や修繕にけっこうなお金がかかる。そこを補助してくれる後ろ盾がいるのは非常に心強く、それが国家的な組織ともなれば言うことなしです。私が研究している醍醐寺も、室町時代に足利将軍と結びつき、恩恵を受けていたことが知られています。加えて平安院政期以降、天皇家や貴族の次男や三男がお寺に入り、僧侶となることはごく一般的で、寺院において貴族的な生活を続ける僧侶もいました。一方でお寺からすると、天皇や藤原氏の子息が住んでいるという事実は寺院としての格の上昇につながりました。その影響もあり、天皇や藤原氏の子息は本来ならば出家すれば、生まれや地位などは一切捨て去るはずなのに、出世が早かったのです。世知辛いというか、面白いですよね。私は大学入学当初は藤原氏の政治に興味を持っていましたが、大学の教授がお寺の研究をしていて、お寺と貴族の関わりを知ったことをきっかけに、お寺の世界の魅力に引き込まれ、現在の研究に至っています。

お寺は女人禁制。しかし女性の存在を評価する僧侶もいた。

中世の僧侶たちは、自分たちのお寺の繁栄を願い、勉強や布教、政治的な動きまで、さまざまな社会活動を行っていました。そのため、この研究をしていると現代にも通じる社会課題を感じることが多々あります。例えば、ジェンダーの問題。お寺、つまり仏教の教えでは、お寺は女人禁制とされてきました。女の人は穢れている存在とされ、修行の妨げになるからお寺に入ってはいけないというルールです。当時でも1000年以上の歴史がある仏教の教えですから、多くの人は疑問を持たずに従っていたのかもしれません。ただ、現代の感覚からすればあり得ないことですよね。ここは女子大ですから、学生にこの話をすると、興味深そうに耳を傾けてくれます。

そうした中でも女性を救済し、悩みに寄り添おうとする僧侶や動きも見られました。その代表的な人物が、他でもない真言宗の開祖である空海です。空海は自身の遺言書のなかで「女性は命を生み出す源で、一族を繁栄させていく存在」とたたえ、「お寺の戸口の前で会話するくらいであれば何も問題はない」と、女人禁制に対して一石を投じる旨を記したのです。この余波なのか、真言宗の僧侶は安産のための祈祷を行ったり、男女産み分けの祈祷が生み出されるなどの小さな前進も見られました。たとえ仏教の教えだったとしても、女性の立場の改善に向けて行動することで社会は動かすことができるということの、1つの証明だと思います。

天皇も裏紙や再生紙を使っていた!

私の研究は基本、僧侶の学びに関する研究ですが、史料の原本を実際に手に取って調査する史料学も研究しています。お寺に所蔵される史料の調書を取り、目録化とデータベース化を進める作業です。例えば醍醐寺にある10万点以上の文献史料を国宝にするプロジェクトにも携わっていて、2026年には国宝化されるように作業しています。また今年度(2023年度)は、板橋区のお寺に所蔵されている600巻の経典の調査を板橋区と連携して行っています。調査やデータベース化には学生も参加し、日々皆で協力しながら作業を進めています。こうした活動により、お寺や史料の歴史的、文化的価値がわかるため、結果としてお寺や周辺地域の価値向上につながり、文化財保存にもなるわけです。

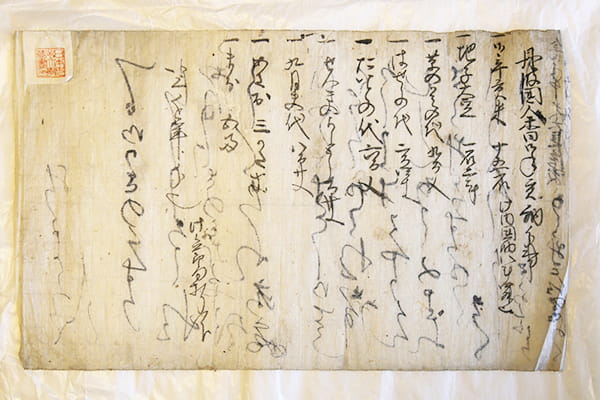

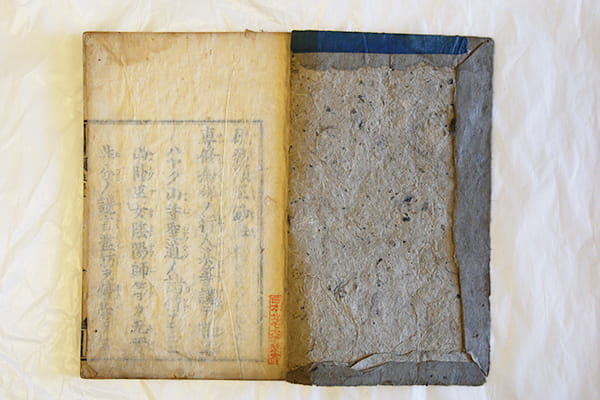

ところで史料は内容だけでなく、紙そのものに着目すると、意外な事実も見えてきます。例えばもらった手紙の裏側を自分のメモ用に使うなど、再利用された跡が見られることもあります。今でももったいないからと、チラシの裏や印刷ミスした紙の裏を使う人は多くいますよね。さらに、現代で言う再生紙も存在していたとみられます。紙をよく見ると、少し黒っぽかったり、ゴミや髪の毛が混ざっていたりして、明らかに再生した痕跡が見えるものもあります。しかも再生紙はなんと天皇の命令書である綸旨にも使用されていたのです。つまり国家として再生紙生産に取り組んでいたともいえるのです。またお寺は経典を写すためにも紙をたくさん使う場所だったため、再生紙を作る工房が置かれていたと考える研究者もいます。当時はまだ紙が貴重だったこともありますが、当時の人々の倹約精神には、なんだか親近感を覚えますね。

紙背に仮名消息のある文書「丹波国余田年貢納分注文」

再生紙を使った表紙の書物

史料の原物にふれるという体験を、もっと大切に。

きちんとレクチャーを受けた学生に限りますが、史料調査に参加して直接史料にさわる機会もあるため、本学史学科の学生はとても恵まれていると思います。過去には、大学院を出てそのまま学芸員になった卒業生もいます。新卒で常勤の学芸員になるのはかなり難しいのですが、史料の原物を取り扱う経験が大いに役に立ったと聞いています。

また近年では、京都国立博物館に付属する修理所に就職した卒業生がいます。修理所とは、古い文化財を今後もよりよい状態のまま長く保存していくために史料の修復を行うところです。大学入学当時、彼女は文化財に興味があったわけではありませんが、私の研究室で史料調査に参加し文化財に多くふれることで、その魅力や後世に残していくことの大切さを知り、現在の道につながったとのことです。歴史の学びは、原物を使わなくても活字化にされた史料を読み解くことによってもできます。そのため大学の教授でさえも、原物をほとんどさわったこともないという人もいるのですが、実際に史料の原物を見たりふれたりしないとわからないことはたくさんあります。先ほどの再生紙の話も、史料の内容を読むだけでは決して知り得ない事柄です。頭の中だけで考えることだけが学びではないのです。コロナ禍をきっかけに、世の中はリモートでできることが増え、体験がないがしろにされる機会が増えたようにも感じます。だからこそ、今一度体験にも大きな学びがあることを認識すべきですし、私たちの研究で言えば、原物にふれることの大切さをこれからも伝えていきたいと思います。

醍醐寺調査で原物の史料を取り扱う卒業生の様子

「これってSDGsかも?」を日頃から意識しよう。

史学に少しでも興味があれば、博物館の展示を見る機会もあるかと思います。そのときにぜひ、展示物の背景について考えを巡らせてみてほしいです。展示されている史料の背後には、それを見つけた人、調査して価値を見いだした人、脈々と保存し続けてきた人や家・寺社、長期保存のために修復した人など、数えきれない人々の存在があり、それらの成果や功績により展示に至っているのです。歴史的な価値を見いだし、伝え残していくことはそのぐらい大変なことであり、大切なことでもあるのです。歴史からは本当にたくさんのことが学べますから。

お寺の女人禁制の話や、史料の再生紙の話だってその1つです。たとえ1000年も前のことであっても、現代の社会課題に通じるような出来事がたくさんあります。つまりは歴史を知り、学ぶことは、現代の課題解決のヒントを垣間見ることにもつながっているのです。もちろん歴史以外の身近なところにも、課題解決につながる気付きがたくさん隠れていることでしょう。「これってSDGsかも?」を日頃から常に意識することで、意外なところから社会貢献の実現につながるかもしれません。史学科では、そんな発見がたくさんできるような多様な学びを、日々サポートしていきたいと考えています。