自分が本当に面白いと思えるニッチな領域を研究。

応用数学という分野の研究に日々取り組んでいます。数学の研究者にまでなった私ですが、実は小学生くらいまで数学が苦手だったんです。好きになれたのは、2人の先生のおかげです。1人目は中学時代。その先生の教え方が面白く、すごくわかりやすかったので、数学への興味がどんどん増していきました。2人目は大学時代の先生。それまでは「意味がわからなくてもこのときはこの公式を使う」のようなことがよくあったのですが、その先生はそれを許さずになぜなのかを突き詰めるのです。その結果、これまであやふやだった場面でも、きちんと理解して考えられるようになりました。それで、ますます数学が好きになった私は、その勢いのままに研究職へと流れ着いた形です。

現在の主な研究は、目の前で起きている現象を、数式などを使って数学的に理解・説明することです。例えば「形状記憶合金の滑車の一部をお湯につけると永遠に回り続ける現象」というのがあります。技術として実用化できればさまざまな産業での活躍が期待できます。ただお察しの通り、これはかなりニッチな研究です(笑)。私は天才でもなんでもないし、より自分が興味を持って取り組めることを大事にしています。駆け出しの研究者だった頃、たまたまドイツに行く機会がありました。現地で知り合った研究者に私の考えている問題ををいくつか提出したところ「面白いね」と言ってもらえまして。それ以来、自分が本当に面白いと感じることを研究しようと決め、突き進んだ結果が、こんな領域だったわけです。

形状記憶合金の滑車の一部をお湯につけると永遠に回り続ける現象

数学ができれば、就職に困らない。

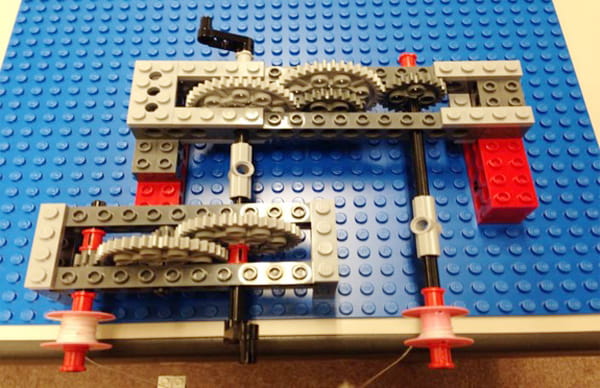

中学生や高校生に数学を好きになってもらうための教材作りの研究にも力を入れています。レゴブロックを使った数学の授業作りなどがその一例です。いきなり数式を見せるのではなく、まずおもちゃなどの身近なモノを使うと興味を持ってもらいやすいので、そのあたりを特に意識しています。想定しているのは、中学生です。そのくらいの年代なら、たとえそれまで数学が嫌いだったとしても、好きになれる可能性がまだ残っていると思いまして。他でもない私がそうでしたし、当時の私のように数学の面白さに気づく人が少しでも増えてくれたらと思ったことが、この研究を始めたきっかけの1つです。

それに数学を好きな人が増えると、社会にとってプラスになることがたくさんあります。一番大きいのは、数学ができる人は就職に困らないということ。現代社会は、数学ができる人が慢性的に不足しているため、よりよい働き口が選択できる超売り手市場です。実際に私の元にも「数学ができる人がほしい」と、企業の方からよく声がかかっています。また、日本では貧困家庭が増えていると聞きます。数学は、極端に言えばえんぴつ1本で学べるお金のかからない学問です。数学を学ぶことで将来的に子どもがよい企業に就職できれば、ある程度の生活ができるようになります。就職後も、自分が好きな分野ですから当然やりがいを持って前向きに働けますよね。そうなれば企業の成長にも貢献することになり、ウィンウィンの関係が実現できる。数学好きを増やすことは、多くの社会課題解決に役立つのです。

レゴブロックを使った教材

職人の勘を数値化し、昔ながらのものづくりに革新を!

2年ほど前から、土木関係の企業との共同研究を進めています。内容は、水中にある構造物がどのように劣化していくのかを、数少ないデータから予測するというものです。このようにデータ数が少ないと、AIでは計算できないため、科学の力が必要になります。このように今ある数値を、数式化やグラフ化などを駆使して分析するのが私の主な手法です。正確な予測ができるようになると、単純に10年20年といった長期間の実験をする手間が省け、土木業界の飛躍的なスピードアップに貢献できます。このような数学による現象の見える化は、他にもさまざまな分野で大きな効果を生み出すことができるのです。例えば、これまでずっと職人の経験や勘に頼ってきたものづくり系の分野でも、1度作り方の「公式」がわかれば、誰もが高い完成度で、しかも早く、製品を作れるようになるかもしれません。本来であれば何年もかけて試行錯誤を繰り返す必要があった部分を丸々工程削減できる、といったことも期待できます。いずれにせよ、この手の研究が革新的な技術発展の一翼を担っていることは間違いありません。

月に1度のペースで、共同研究の進捗について企業の方などと意見を出し合っています。そこには毎回学生と一緒に参加しています。実際に企業の方と話すことは学生にとって貴重な経験になりますし、成長速度も段違いです。卒業後に即活躍できる学生を育てる意味でも、こうした機会はなるべく増やすようにしています。

数学は社会で役立つし、アートも生み出せる。

卒業生の企業での活躍を聞くと、やはり数学が社会に出てから役立つことがよくわかります。データの扱いなど専門的な分野で輝くことはもちろんですが、一見関係ないように思える場面でも、数学の知識は力になるのです。数学は、論理的であることを大切にします。ある卒業生が仕事で社外に対するアンケートを担当した際、言葉の定義があいまいで、受け取り方によって違う意味にとれる文章があることを見つけたそうです。その定義を明確にし、より読み手にわかりやすく文章を修正したことで、正確な返答をいただけたとのこと。このように、たとえ数字がまったく存在しない場面であっても、数学で学んだ論理性はその力を発揮するのです。

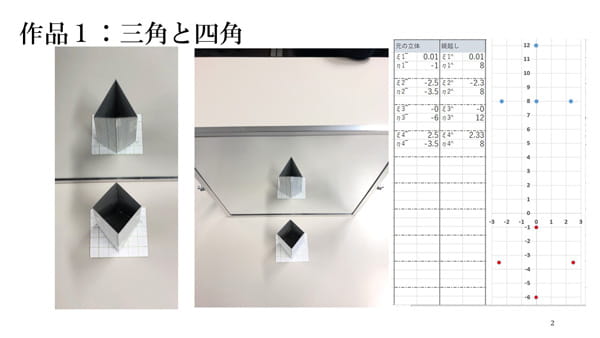

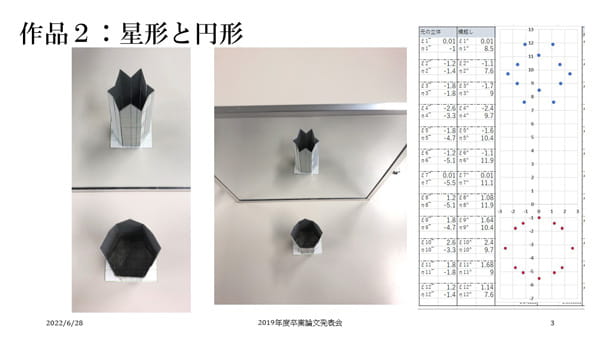

私の研究テーマの1つ「数学好きを増やすこと」についても近年、成果を出してくれた卒業生がいます。「片方からは四角、もう片方からは丸に見える」のような、錯視を利用した立体のアートを見たことはあるでしょうか。その卒業生は、これを数式を使って作り出すというユニークな手法を確立したのです。彼女は現在、高校で数学を教えています。数学が面白いと思ってもらうのにぴったりな研究ですし、実際に授業で紹介すると生徒たちからの評判は非常によいそうです。その活躍が認められ、彼女の研究は「数学教育学会2021年度春季年会」において馬場奨励賞・優秀論文賞を受賞するに至りました。こんな連鎖が続き、世の中により数学好きが増えていってくれたら、私としては嬉しい限りです。

錯視を利用した立体のアートを数式化する研究

今社会で求められているのは、AIに適切な指示が出せる人。

これからの世の中、あらゆる計算はAIなどのコンピューターがやってくれるから、数学ができる人はそこまで必要ないのでは。と、考える人もいるかもしれません。先にお伝えの通り、現在数学ができる人材は不足しており、その認識と真逆の状況にあると言えます。たしかに、AIほど早く、膨大な量の計算をできる人間はいません。しかし、何の数値をどう計算すればいいかをAIに指示する人がいないと、実はAIはほとんど働くことができないのです。まさにその、AIがきちんと働くための初期の数値や数式を与えられる人、つまり数学ができる人が今、広く求められているのです。

数学は、一部の天才だけが扱う学問ではありません。自由でお金のかからない、そして起こりうるすべての現象を扱うことができる、むしろ多くの方々にこそ必要な学問です。コップの水を揺らすと水面が波打つ現象、飛行機が浮く原理など、身のまわりには人類が未だに数学で説明できていないことが溢れています。気になる現象があれば、数学の視点から考えてみると面白いかもしれませんよ。数物情報科学科なら、数学以外にも物理や情報などの周辺知識もカバーできますから、現象への理解をより深めることができます。数学を中心とした幅広い学びは、就職の選択肢を広げ、入社後に即活躍できるような人材になるために、大いに役立ってくれることでしょう。