建物の省エネは、まちづくりから。

専門は、建築環境工学と設備工学です。建築環境工学では、自然通風を利用した建物の快適性を、設備工学では、エアコンの省エネ性をメインに研究しています。この分野を学ぶきっかけは、幼少期まで遡ります。私は小さい頃からよく野山を駆け回って遊んでおり、自然が大好きでした。当然、自然を壊して建物を建てることは悪だと思っていました。ところが年齢が上がるにつれ、建物は人が生きるために必要だと理解し、ジレンマを抱えることに。高校生になった頃、ふとインテリジェントビルという言葉を耳にしました。今ではあまり聞きませんが、ITの力で建物全体を管理できる建物のことです。空調や照明を自動でコントロールし、無駄なエネルギー消費を削減できるという、当時としては画期的な仕組みでした。そこで私は「インテリジェントビルのような環境負荷の少ない建物を建てれば、自然と建物を両立できるのではないか」と、1つの答えにたどり着いたのです。建物は、人間がつくるもののなかで最も巨大で、最もエネルギーを使うもの。建物を省エネにすれば地球環境を守れると考えたのです。

建物の自然通風とは、簡単に言えば窓を開けて換気することです。その研究はもちろん「空調を使うよりも窓を開けた方が環境にいい」のような単純な話ではありません。重要なのは、建物の周辺環境の快適性です。窓を開けても、目の前が隣の家の窓だったり、交通量の多い道路だったりすると、とても快適とは言えませんよね。だからこそ、建物の自然通風の利用を考えることは、まちづくりを考えることなのです。密集市街地を整理していき、スペースがあれば植樹などで自然を増やしていく。そうして住みよいまちになるからこそ、人は窓を開けたくなるのです。窓を開けて換気をする建物が多いまちは、快適かつ環境にもやさしい、持続可能性の高いまちとも言えますね。

健康とは、楽しさや喜びがあってこそ。

建物の快適性や省エネ性を考えるとき、最も大切なのは、人の健康を守ることです。いくら自然通風が省エネでも、外気温が異常に高ければ、窓を開けることはむしろ危険ですから。最近では、夜間に稼働する給湯器の「ブーン」という低周波音が原因で、睡眠を妨げられたという話も聞きます。ただ、こうした健康被害を出さないことは最低限の話です。私は建物を考えるうえでは、楽しさや喜びといった精神的な充実感も含めて「健康」ととらえています。例えば、同じ温度でもクーラーの効いた都市にある部屋よりも、窓から小川のせせらぎとともにそよ風が入ってくる避暑地の部屋の方が、ずっと気持ちいいですよね。北海道では、極寒の冬を越すため、自然通風などは考えずとにかく断熱性に優れた魔法瓶のような建物を建てるそうです。しかし、近年は住民が「この建物はつまらない」とよく口にするのだとか。安全に暮らせる建物でも、やはり楽しさや喜びがなければ、快適ではないということですね。人には体と心の2つの健康があります。建物を考える者として、心の健康を満たすことも大切な使命だと考えています。

これまでは、ある程度多くの老若男女が「健康と快適」を得られる建物のことを考えてきました。しかし厳密には、快適性は年齢や性別、個人によっても違います。だからこそ、究極的にはすべての個人に「健康と快適」をもたらすことができる建物をめざしたいですね。最近は人のいるところにだけ風を送るエアコンなども出てきましたし、実現は決して不可能ではないと思っています。

家庭用の冷暖房機器のなかで最も環境にやさしいのは、エアコン。

エアコンや冷蔵庫、給湯器などにはヒートポンプという機構が組み込まれています。端的に言えば、高い効率で空気を温めたり冷やしたりできる装置のことです。そんなヒートポンプ、すごい事実が2つあります。1つは、日本が非常に優れたヒートポンプ技術を持っていること。一部では、日本の技術の最後の砦とも言われているほどです。なぜそこまで高い技術があるのか。それは、日本に四季があるからです。暑い寒いだけでなく、湿度の高低も含めて、日本にはさまざまな気候が存在します。したがってこの分野の研究には必然性があり、研究の歴史が長くなっているというわけです。ヒートポンプに加え、モーターの回転を自動制御するインバーター技術も組み合わさることで、日本のエアコンは極めて高性能であることが世界的にも知られています。

伝えたいことのもう1つは、このヒートポンプを搭載したエアコンは、現存する家庭用の冷暖房機器のなかで最も効率的で省エネ、つまり環境にやさしいということです。環境にいいイメージのあるガスヒーターやハロゲンヒーターなどと比べても、その差は歴然です。省エネ性の評価には、使用したエネルギー量と、生み出された熱量との比率を使います。例えば、1のエネルギーで0.7の熱量を生み出したら、その機器の省エネ性は70%です。ガスヒーターを例に出すと、現在の最高効率のものでも、80%台がやっと。ところがエアコンは、その数値が500%を優に超える場合があります。「でも電気を作るときに環境に負荷がかかっているのでは」と考えた人もいるでしょう。それは鋭い指摘でして、ガスと比較すると、電気は作るときに約2.7倍の地下資源を使用しています。でも、省エネ性の高いエアコンを選択して適切に運用すれば、その負荷を十分取り戻すことが可能です。つまり、世界中の冷暖房機器をエアコンにすることで、環境負荷を大きく下げることができるのです。エアコンは日本の得意分野ですから、世界に日本のエアコンが普及することは、日本の産業の発展、そして地球環境のためにもなる、一石二鳥のアクションなのです。

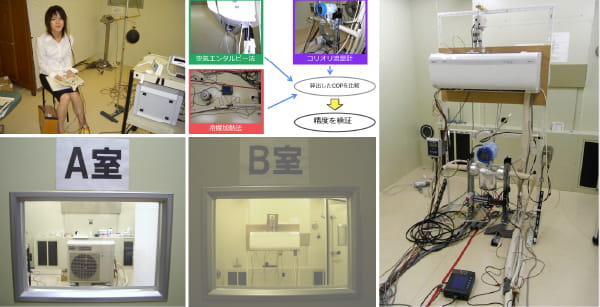

エアコンの能力試験と快適性の被検者実験の様子

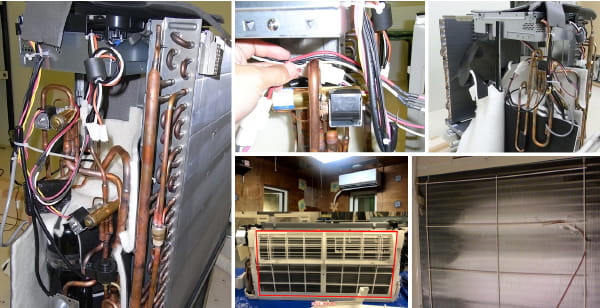

エアコンの冷媒状態を測定する様子

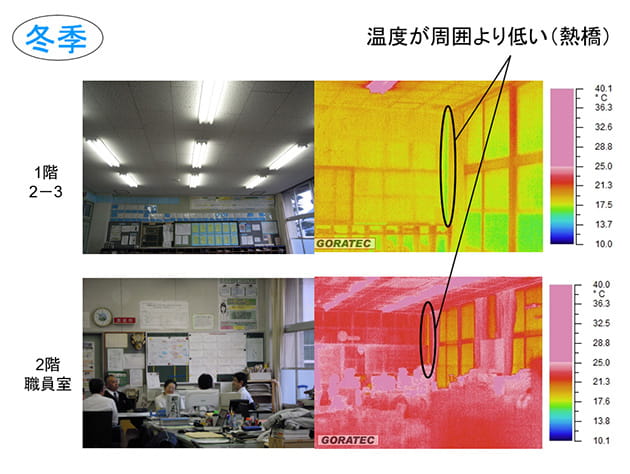

エコ改修の効果検証のための室内環境測定

巨大空間の空調に挑み続ける卒業生。

私のゼミでは、建物や自然環境の他にディスプレイ照明を研究する学生なんかもいて、多様性に富んでいます。学びにとって興味を持つことはとても大事なので、基本的には学生が学びたいことを最優先しています。企業や外部の研究機関との共同研究も多いので、交流の場に学生を連れていき、最先端の知見を身につけてもらうこともしていますね。

研究室の卒業生の1人が現在、某コンサートホールの設備管理の仕事をしています。直近で久しぶりに会う機会があり話したところ、学生時代からは想像できないほどの成長を感じました。ホールは極めて大きな空間なので、普通のビルを管理するのとは話が違います。もちろんその学生もそうした知識や技術がないなかでの入社でしたが、現場経験を重ねるうちに少しずつできることが増えていったようです。印象的だったのは、提案的な話が多かったこと。例えば「空調機器の中は土砂降りの雨のように結露水が降る。それを捨てるだけではもったいないので、冷房に再利用できないかと考えている」のようなことでした。物静かだった学生がこんな風に変わるのかと、驚きと喜びを感じました。興味を持ち続け、社会のために考え、行動できる学生を、これからももっと育てていきたいと思いましたね。

地球のために正しい選択ができる、賢い消費者になろう。

建物やその設備を通じて環境に配慮するなら、企業の協力は不可欠です。しかし、企業努力だけに頼ることは現実的ではありません。昔、あるお店の空調および換気システムの提案に携わったことがあります。当時は喫煙が可能なこともあり空調は重要なお店でした。そこで提案した装置を入れると最初に大きなコストがかかるが、3年ほどで相殺でき、以後はより省エネになる、というものを提案したのです。お店にとってもメリットは大きいように感じますよね。ところが、そのお店は首を縦に振りませんでした。お店としては、最初にかけるコストを宣伝にかけた方がより儲かるという、シンプルな言い分があったのです。経営者としては、3年以上お店を存続できる保証がないということもあるでしょう。経済が優先される社会では、環境を守ることは困難です。だからこそ法律など規制する枠組みが大切で、その意味でもSDGsは非常に効果的だと感じます。

生産者側だけでなく、やはりここは家政学部※ですから、消費者側のことも考えたいと思います。家政学部※で学ぶ人もそうでない人も、さまざまな場面で環境にやさしい選択ができるよう、ぜひ賢い消費者になってほしいです。先ほどのエアコンと他のヒーターとの比較のように、知っていれば簡単に正しい選択ができます。そのためにはまず興味を持ち、情報を積極的に取りにいくこと。情報で溢れる現代社会ですが、正しい情報を得るにはやはり自ら動かなければいけません。なんとなくのイメージで選択することは、環境への負荷を高めているかもしれないと、常に意識しましょう。個人や家族は非常に小さな単位ですが、その集合体が世界の全体です。1人ひとりが賢い選択をすることが、地球を守ることにつながっていることを、決して忘れてはいけないと思うのです。

※家政学部住居学科は2024年度より建築デザイン学部建築デザイン学科に改組しました。

※取材 2023年10月