女性の健康を守る~プレコンセプションケア

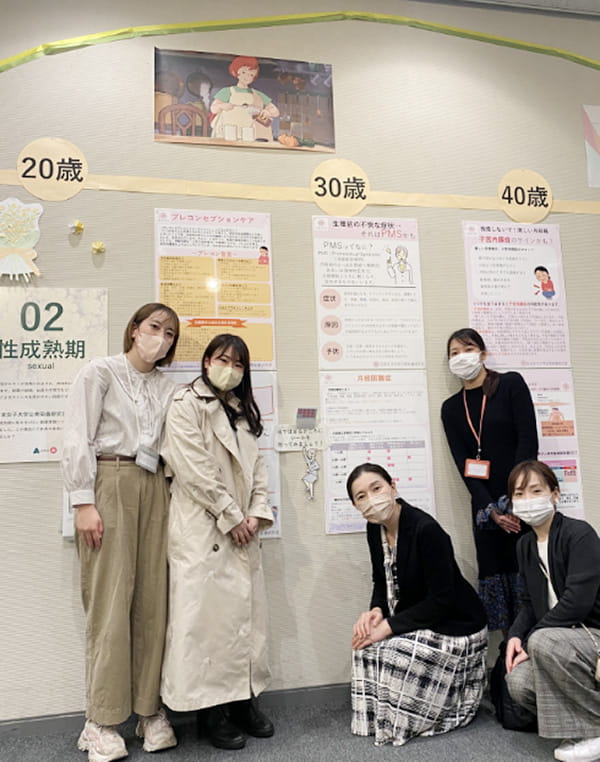

私達、公衆栄養学研究室では、食物・栄養の研究を通して国・地域・家庭・個人などの様々なレベルで、人々の健康と福祉、幸せに貢献することを目指しています。やせ、月経困難症、PMSなど日本人の若い女性の健康課題を、食生活改善を通じて解決に導き、女性の健康・QOLに貢献したいと考え、若い成人女性を中心に、栄養・食環境・意識・体組成調査に取り組んできました。WHOは2012年にプレコンセプションケアを「妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと」と定義し「妊娠前の健康管理」の重要性を報告しています。日本でも「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」が作成されています。現在、私達の研究室では、若い女性のやせ、葉酸などビタミンB群を含めた栄養素摂取不足など、若い女性の深刻な健康課題の解決にむけた調査を実施しています。少子化対策としても、次世代の生命を育む、若い成人女性への栄養改善は急務です。栄養士・管理栄養士は、医療職ですが、栄養学は治療だけでなく予防の役割があり、国の医療費削減に貢献しています。たとえば、文京区保健所主催「国際女性DAY 3月8日」などでは女性の健康啓発活動に参加し、InBodyでの「体成分」測定や、女性のライフステージごとのホルモンレベルに着目した健康情報をわかりやすく伝えるために、特に女性のプレコンセプションケアに焦点をあて「適切な体脂肪・体重が若年成人女性の乳がん予防につながる可能性」「月経痛・月経前症候群」「乳がん・子宮頚がん」などの女性の性成熟期の健康課題の予防情報を展示しました。食物・栄養の専門家を目指す学生達自身で、自らの問題に気づき、その認知度を高めるべく社会にアクションを起こす公衆栄養活動を地域の行政機関と連携して展開しています。

国際女性DAY~文京区保健所との連携

「母乳授乳」や「適度な体脂肪」は若い女性の乳がん予防に関わる可能性がある

日本人女性において臓器別で最も罹患率が高いのは、乳がんで、現在は9人に1人といわれています。乳がん罹患率を国際比較すると、全体的に欧米よりアジア圏が低い様子ですが、近年、閉経前女性では、日本女性の乳がん罹患率は欧米諸国に近づきつつあります。

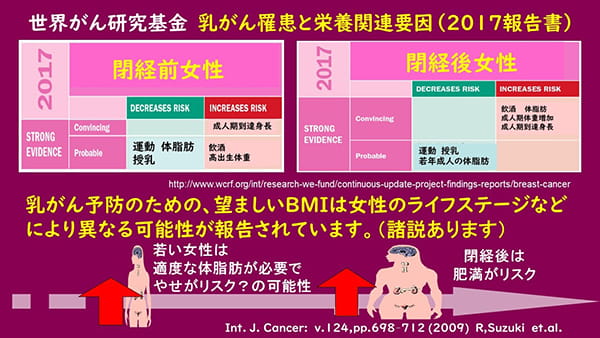

世界のエビデンスを取りまとめている「世界がん研究基金報告書」の2017年版のデータは、乳がんリスクと関連する食・栄養要因を公表しています。

たとえば、「母乳授乳」は赤ちゃんの免疫力を高めるだけでなく、母親側の乳がん予防につながる可能性も報じられています。しかし、女性が社会の中で仕事を持ち、キャリア形成していく時期と、結婚、出産、授乳、子育てなどのライフイベントの時期が重なり、女性にとって育児と仕事の両立が難しい場合が多いのが現実です。少子化の社会背景も日本人女性の乳がんリスク上昇に関与している可能性があります。

また「適度な体脂肪」が、若い閉経前女性には予防要因になる可能性、一方で閉経後女性にはリスク要因になる可能性も報じられています。私達の調査結果では、日本の若年成人女性には、やせや栄養不良状況の人が多く、かつ、現在「やせ」ているのに、さらにやせたいと願っている人が多い状況でした。

「適度な体脂肪」や「母乳授乳」が、若い女性の乳がん予防に関わる可能性があるという世界がん研究基金報告書の内容が、日本人にもあてはまるとしたら、「若い女性のやせ」や「少子化」の課題に直面している日本の若い成人女性の多くは、乳がんになりやすい状況にある、といえるかもしれません。

食・栄養が疾病予防につながるかは、まだ未解明ですが、だからこそ、やりがいもあります。未来の若い女性研究者の卵たちとともに、食・栄養調査、データ分析をして、女性自身の健康課題の解決に向けて取り組むことが、日々の研究の一部です。

日本の食文化の継承~主食・主菜・副菜の重要性

現在、歴史的に培われてきた日本の食文化が失われつつあり、食の欧米化が、若い女性の栄養不良の状況や、乳がんリスク上昇に関わる可能性が論じられています。日本の古代の食事を正倉院文書や病草子の絵柄などから調べてみると、お茶碗に山盛りのご飯の「主食」、魚などの「主菜」、様々な種類の海藻を含む「副菜」が描かれています。「主食・主菜・副菜」が揃っている日本の古代からの食生活に健康のヒントがあるのではないかと考えています。

また、近年、人工的に加工されすぎた「超加工食品」を極端に多く摂りすぎると健康リスクが高まる可能性が多くの研究で報じられています。手軽で、美味しく、比較的安価で保存性も高い加工食品ですが、生活の中に、適度に上手に取り入れることが大切です。また、太陽や自然、海や大地の中で育まれる食材を活かし、昔ながらの方法で培われてきた、失われつつある日本独自の食文化を大切にして、食生活を見つめなおすことが必要です。私達は、第4次食育推進基本計画でも推奨されているオンラインによる食育実践活動を行っています。大学近隣のNPO法人ちんじゅの森と連携し、鳥取県八頭町、新潟県など「農村地域などの生産者」と「都市部の消費者」のつながりを大切にしています。実際に食材を送っていただき、柏餅、梅干し、干し柿などの昔ながらの作り方を現代風に応用させ、手作りの調理方法や作り方を学び、伝えています。超加工食品ではない、昔からの伝統的な食文化を守ることに加えて、先人の知恵を楽しく学び、生産農家と都市を結ぶこと、近隣地域の方々とのふれあい、豊かな暮らしを守っていくことにつながっていくことを願っています。自然環境を大切にする、持続可能な社会が重視されてきている昨今、日本の古きよき食文化は、今、見直されるべき大切な存在の1つなのではないでしょうか。手間や時間はかかるけれど、柏の葉の瑞々しい青さ、甘い梅の香り、軒につるされている柿の美しさなどを含めた、豊かな自然の恵みを感じるスローライフな時間をもつことも、日々の幸せを感じる生活を営む上で大切なことだと思っています。本当の意味での「豊かさ」や「食生活の進歩」とはなにかを、日本の食文化を継承しつつ、改めて考える時代にきているかもしれません。

柏餅づくり~学生の食育活動

食・栄養の健康教育をすべての人に

本研究室では小児・AYA世代(15~39歳)のがん経験者の支援活動も行っています。AYA世代がん患者は、将来の夢・就職など、人生の大切な節目の時期にあるため、年代別やがん腫別により、異なる支援が必要です。

自立を望む思春期における闘病生活の中で、学生であれば、社会にでるための勉強・教育の機会が必要です。闘病生活の中で、身体的にも、社会的にも困難があり、リハビリなど生活にサポートが必要な状況にもかかわらず、学校や会社で支援体制がほとんど整っていないのが現状です。社会全体で考えていく必要がありますが、人数が少ないAYA世代がん経験者の声は社会に届きにくいのです。私達の研究室の学生達は、少しでも多くの方へこの問題を知っていただけるよう、ポスター掲示、学生の勉強会や専門家へのインタビューなど啓発活動を続け、栄養課題を調査しています。

食・栄養の「健康教育」や研究成果は、あらゆる人のためで、特別に恵まれた方だけのものではありません。がん再発防止のためにも、健康教育が必要な状況ですが、小児がん・AYA世代がん経験者はその機会も少ない状況です。高齢者に比べて、若年者はがんになる方が少ないため、その人たちへのサポート体制は自然と少なくなってしまいます。がんの治療をしながらの日常生活が大変なことは誰でも知っているのに、それをサポートする仕組みが整っていないのです。

「だれもががんになる可能性がある」という事実に、より多くの人が関心を持つように、少しでも改善していきたいと願っています。SDGsでは「誰ひとり取り残さない」ことを明言しており、小児・AYA世代がん患者に寄り添うことは、私達の社会的な役割だと考えています。

食・栄養領域における大学教育の役割

私たち研究室が大切にしているものは、社会的弱者やマイノリティに寄り添っていくことです。性の格差、小児・AYA・高齢者など世代格差、経済格差、地域格差、さまざまな格差が存在しています。それぞれのライフステージやコミュニティへ食や栄養教育を通して、微力ですが、支援の一助となれたらと思っています。

エビデンスは重要ですが、たとえ有名な医学論文であったとしても統計を使う限り、偶然により導かれる結果もあります。多くの研究を様々な角度から読み込み、1研究からの統計結果だけではない判断力も専門家として身につけていくことが、大学教育では大切だと思います。

女性の健康に関する研究も、小児・AYA世代のがん経験者の研究も、すぐには成しえることが難しい、時間がかかる研究です。しかしながら、社会における長期的な視点から必要不可欠な研究であることは明らかです。

体によいといわれる食品やダイエット食などが、次から次に出てきては消える現代ですが、若い方には、シンプルな昔ながらの主食・主菜・副菜が揃う日本食のよさを見直してほしいと思っています。微力ながら大学教育を通して、学生たちが、食・栄養の専門家としての視点をもち、栄養学の研究論文の読み取る力を身につけることを支援したいと思っています。学生自身、そのご家族、地域、国、世界の人々の健康づくりに、食の専門家フードスペシャリストとして、また医療職・管理栄養士として貢献することを幸せに感じる学生を育てることができたら、と心から願っています。