環境問題の研究者ですが、適度に人工的な空間も好きです。

気候変動の問題について、社会学の視点から研究しています。環境問題を扱っていると自然大好き人間だと思われそうですが、僕の場合は必ずしもそうではありません。もともと環境問題を意識し始めたのは中学生頃だったと思います。国際的に大きく話題になり始めていたので、詳しく知っておいた方が良さそうだなと感じていました。ただ、世の中で「自然を大切にしよう」という声が大きくなっていく一方で、僕自身は箱型の建物が林立する大規模団地で育ったこともあって、「人工的に作られた空間もそれなりに居心地がよいのだけど、これってまずいのかな?」と、時代の流れと自分の経験とのギャップに若干のひっかかりを感じてもいました。それでさらに調べていくと、どうやら自然さえ守っていればいいという単純な話ではないらしい。じゃあ、そもそもどうやって考えていくのが正解なんだろうと根本のところから知りたくなって、それを今も追いかけ続けているようなイメージです。

研究をしていて面白く感じるのは「えー、そんな見え方があったのー!?」と、自分に見えていたものの狭さや浅さを突きつけられるような瞬間ですね。人はどうしても自分の習慣や経験によって特定の側面から物事を見るのに慣れています。でも環境問題は見方によってさまざまな結論が導かれる問題です。今まで自分が考えていたこととあまりにかけ離れた結論に辿り着いてしまうと、その場で膝から崩れ落ちるようなものすごいショックを受けることもあります。僕にとってはむしろそれが快感なんですけどね(笑)。自分と違った視点を得られることはとても貴重ですし、今まさに視野を広げようとしている学生にとってはなおさらです。なので、授業ではなるべく自分の見え方がひっくり返るようなきっかけをたくさん散りばめるように心がけています。もちろん、そのまま放っておいては右も左も分からない混乱状態に陥っちゃいますから、もともとの自分の視点の大切さも同時に教えますけどね。何事もバランスをとることが大事です。その点、アフターケアも万全です(笑)

これから家を買うなら、縄文時代の地図を見てから!

気候変動の影響による差し迫った受難として語られるものに、海水面の上昇と国土の水没、それによる環境難民の発生があります。オセアニアのツバルという国の例が有名ですが、「どこかの小さな島国が沈んでしまうのはかわいそう」などと危機を感じながらも、どこかで他人事として安心しているかもしれません。いやいや、とんでもない!実はあまり気づかれていませんが、海水面が上昇して困る国の筆頭は、間違いなく日本です。

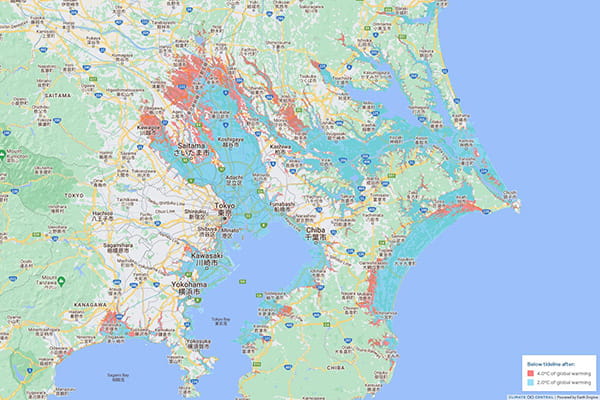

アメリカの気候研究機関クライメート・セントラルが、これから先に発生する海面上昇による影響を示した世界地図を公開しています。世界の平均気温が産業革命前より2度上昇した場合を見てみると、主要先進国のアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスといった国々の首都や大きな都市は、例外的にドイツのハンブルクに大きな影響が出ますが、多くは壊滅的な被害から免れます。どの国も沿岸部にそれなりの影響は出るものの、大勢から言えばぎりぎり許容範囲かなというところです。それにたとえばロシアなど寒い地域の国々は、多少の温暖化であれば穀物生産量が上がり、資源採掘にも有利で、国防上も選択肢が広がるくらいに考えています。そのため、ほとんどの国にとってこの問題の優先度が最高度にまで上がることは、今後もおそらくないのではないかと見ています。

そこで日本です。なんと、東京、埼玉、大阪、名古屋……、大都市圏を中心とした相当なエリアが水没してしまうことが見てとれます。これだけでも十分にインパクトがありますが、さらに困ったことに、日本の食文化を支える米の生産地である平野部も、その多くが壊滅的な被害を受ける模様です。都市機能や住居の問題に加え、米不足などの食糧問題も同時に発生する見込みで、その被害の大きさは文字通り計り知れません。「地球の」気候変動は、現実には「日本の」国難だったのです。今はまだ世論の温度も低めですが、いずれ気候変動の問題は私たちが直面する問題として、否応なく当事者意識をもたざるをえない問題になっていくでしょう。

ちなみにこの予測は200~2000年後のどこかの時点で起こる予測図です。ですから、今すぐに起こるといった類のものではありません。ただ、肌感覚的には、そう安心してもいられない状態になりつつあると感じています。僕はここ20年くらい北極圏の異常な高温状態を気にしてデータを追いかけてきましたが、昨年、グリーンランドの氷がこれまで予測していたスピードの100倍の速さで溶けている可能性があることが、テキサス大学の研究でわかりました。つい先日も、NHKのドキュメンタリー番組で永久凍土の融解によるメタンガスの大量放出が取り上げられていましたが、どちらも現在採用されている気候モデルを大幅に組み替える必要がある科学的発見です。新しく組み上げられる気候モデル次第ですが、場合によっては、2200年よりも早く深刻な事態が訪れる可能性が出てくるかもしれません。人生100年時代と言われるように、僕はともかく(笑)、学生の皆さんが寿命を迎える頃には目に見える形で影響が出てきているのではないでしょうか。

今すぐ私たちが個人としてできることは限られていますが、学生にはよく「将来家を買うなら、事前に縄文時代の地図を見なさい」と言っています。貝塚の場所がわかれば、昔海や川だった場所がわかる。海水面が上昇するということは縄文時代に戻るようなものですから、貝塚の分布ラインを辿ると、おおよそ水没後の海岸線の形になります。自分の住む場所が水没するかどうかを考えるところまで来れば、気候変動のこともずいぶん自分のこととして捉えられるようになりますよね。

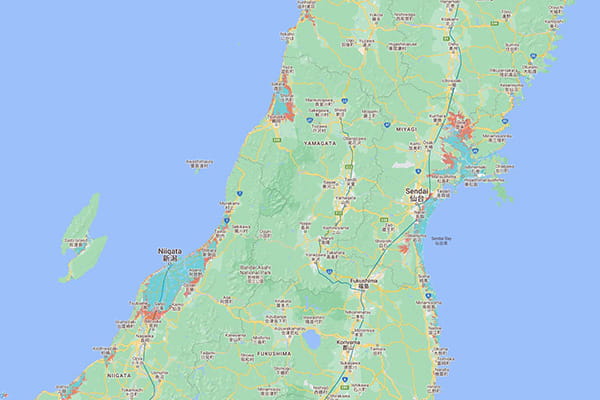

※下記の画像はClimate Centralのウェブサイト(https://coastal.climatecentral.org)より

東京首都圏

東京下町から内陸の埼玉にかけて大規模に水没する予測。2度上昇の場合、西は川越市、北は久喜市まで。千葉県は島になる。

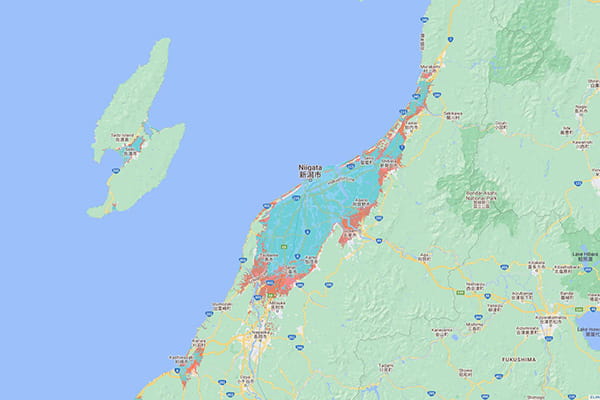

南東北地方広域

越後平野、庄内平野、仙台平野といったコメどころに甚大な被害が出る模様。内陸には影響しないので、コメの生産は盆地が主になる。

新潟(越後平野)

山地にぶつかるまでかなり内陸まで海水が入り込む。地下水に塩が混じるため、実際にはさらに先まで耕作不適地になる。

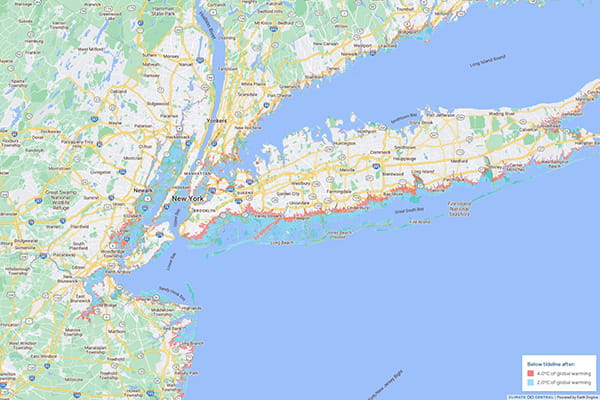

アメリカ・ニューヨーク

ハドソン川対岸のニュージャージー州で大きくえぐれているが、マンハッタン島の被害は沿岸部に集中している。セントラル・パークもほぼ無傷。

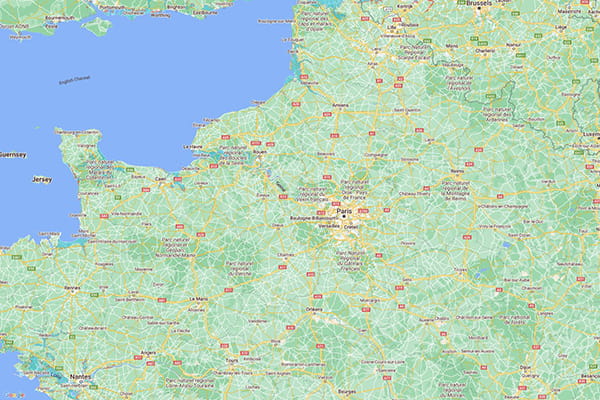

フランス・パリ

ヨーロッパの内陸都市に海水面上昇の影響はないが、北大西洋海流に大きな変化が生じれば、地域の気候が極めて不安定になる。ただし、都市そのものがなくなるわけではないという意味で、水没の危機とは大きく異なる。

SDGsの使われ方、想定外でした。

SDGsが国連で採択される前に、研究プロジェクトの一員として策定のプロセスに携わっていた経緯があります。その観点から申しますと、昨今の社会におけるSDGsの使われ方には大きな違和感を覚えています。現在の一般的な使い方では、たとえば僕の場合は、研究を通じて13番の「気候変動に具体的な対策を」に貢献しています、などと表現されて、自分がしていることを正当化し社会に広報するツールになっていると思います。この記事もそうなるわけですけれど(笑)。

だからこそ言っておくと、これは本来想定されていた使い方とは違うものです。SDGsの指標群は社会のパフォーマンスを測るベンチマークとして設計されたもので、特定の個人や組織が主体的に何かをすることを主たる目的としたものではなく、行政のような公共性の高い機関に何かを「させる」ためのものでした。それに加えて個人や組織が行動することはよいことだと思いますが、その場合には、たとえば13番の「気候変動に具体的な対策を」なら、典型的には8番の「働きがいも経済成長も」にマイナスの影響を与えていないか、そこから派生してさらに5番の「ジェンダー平等」に影響は出てこないか、というように項目を一つずつ辿ってチェックしていく必要があります。

つまり、SDGsは二つ三つ先の因果関係まで読んで、直接ターゲットにしている指標に連動して動く「別の指標への影響」を検討させるためのチェックリストなんです。だから、一般向けの解説書でもきちんと説明されていますが、SDGsを項目単独で取り出して、個人や組織がそれに貢献していると主張することに大きな意味はありません。常に17個の目標群を視野に入れて、チェックをかけ続けていくことが重要なのです。

それを包括して表現した言葉が「誰一人取り残されない no one will be left behind」というメッセージです。このメッセージのポイントは「残さない」ではなく「残されない」と表現されていることです。日本語圏では訳出の過程でこの表現のニュアンスがあいまいにされていますが、「残す」ではなく、「残される」という形で、受動的に、後になってから発見されることがないようにオンゴーイングで確認しましょう、という意味合いです。何番の項目に貢献していようが、それによって一人でも取り残されてしまってはならない、そういう考え方なわけです。

たとえば、最近は災害時に妊産婦と乳児だけを対象にした救護活動も行われていると聞きます。素晴らしいと思う一方で、母親に何かあったら対象にならず、本当に困っている人に支援が行き届かない状況を起こしてしまうかもしれません。でも、そのことは困っている側からは言いにくい。そこで「SDGsの何番に反していませんか」とSDGsを理由にして指摘してほしいのです。これが、そもそも本来想定していた使い方ですから。

そのため学生に対しても、卒論でも就活でも日常生活でも、何か行動に移す際には「何が見えていないかをサーチするもう一つの目」を常に持っているようにと伝えています。たとえ自分がよいことをしていると思っていても、どこかにいる誰かへの影響は見えていないかもしれない。そしてその行動によって取り残されるのが、本当に取り残されてしまっていたのは、もしかしたら自分かもしれない。そういう視点も忘れずにいてほしいですね。自分を犠牲にすることも「誰一人取り残されない」ことに反しますから。

「推し」から自分にフォーカスし直そう。

実は、こうしたSDGsの基本的な発想は、社会学の機能分析にとてもよく似ています。だから、SDGsが分かれば社会学も分かるし、社会学が分かればSDGsも分かる、ということになりますね(笑)。気候変動にせよ、そのほかの社会現象にせよ、社会学を通して考えることの醍醐味の一つは、物事をいつもとは違う角度から検討して、今まで見えていなかった関係性をみつけ出すことにあります。角度の取りようによって揺さぶられ方に幅が出てきますが、ビタッとくる角度であてると、自分の価値観が根底から揺るがされるような新しい発想、関連性、見え方に出会うことがあります。

たとえば僕にとっては、それは「環境問題を『解決する』という方向でだけ考える必要はない」ということでした。これはまさに目から鱗で、その瞬間に思考の次元の数が二つか三つ上りました。だから今は、解決法についても考えますが、むしろ気候変動を社会現象として捉えて、それを考察することを通して私たちの思考の枠組みに触れようとすることが多いですね。先ほどの水没の話も「2100年以後の世界が視野の外になっている」という思考枠組みの問題です。「2100年までにxx度に抑える」という形で全世界で考え続けた結果、いつの間にか想像力の可動域も2100年までで固定されてしまっていたわけです。

それぞれが自分のテーマを探求していく中でさまざまな発想と触れ合うことになるわけですが、そういった経験はおそらく初めてでしょうから、本来の自分と言いますか、自分が大切にしているものを見失うリスクも同時に発生します。だからこそ、大学で学友とともに学ぶことは重要な意味を持ちます。

たとえば消費社会について研究していると、ときに消費社会のすべてが悪なのではないかと疑心暗鬼になってしまうこともあるでしょう。そこでそのことについてゼミで話し合ってみると、他のゼミ生が「でも、消費社会って幸せな面もたくさんあるよね」と違う方向から意見を出してくれるので、半歩戻して冷静に考え直すことができます。健全な修正力が働く、ということですね。こうしてさまざまな発想に触れつつも、自分がこれまで培ってきた価値観は大切に守り、学生が行き過ぎて崩壊を起こさないように注意して見守っています。

その点で言うと、最近少し「推し活」が気になっています。学生たちの間ですっかりメジャーになっていますが、これも行き過ぎ注意の例だと感じています。「推し」の言動がすべてになってしまうと、そこに自分がいなくなってしまいますからね。端的に言えば、「推しの成功、幸せ=自分の幸せ」という構図が成立し引き離しにくくなるということですが、この仕組みは依存関係によく似ています。「誰一人取り残されない」というSDGsのチェック機能はこうした局面でも使えるのではないでしょうか。

それに、おそらく……その極限の形状は論理的には環境問題と同型になると思います。間に宗教倫理を挟んで相互比較すると面白いものが見えてきそうですが……それはまた別の機会にお話しするとして(笑)、だから、学生には誰かを推すということだけではなく、自分がやりたい、こうしたいという内側の欲求を集め直すといいよと言っています。自分を中心に世界が広がっているという自然な自己中心性とでも言いましょうか、それが最近は少し薄れつつあるように思います。SDGsで自己語りするというなんだか気持ち悪い風潮も、その流れの中の出来事なのでしょうね。僕の箱型林立団地話の方がよっぽど健全じゃないですか?(笑)と、「たとえば」こういう形であちこちの話題を行ったり来たりしてつまみ食いしながら共通性を探したり、違いを考えたりして視野が広がっていくところが、大学のもっとも楽しいところだと思います。逆に言えば、もし今やりたいことがはっきりしていなくて、あれもいいかもしれないけどこれもいいかもしれないけど、みたいな感じになっているのなら、現代社会学科で学ぶことは良い選択肢になると思います。社会学は大きな社会の動きと小さな自分の間を往復しながら徐々に多面性を獲得していくようになっているので、その過程の中で何度も自分のところに戻ってきます。そういう形でゆっくりと自分を見つめて、形作っていくのもよいでしょうね。そういう意味で、現代社会学科は新しい自分と、そして本来のあるべき自分と出会える場所になるのではないでしょうか。