なぜアメリカでパスタやピザは日常食なのか

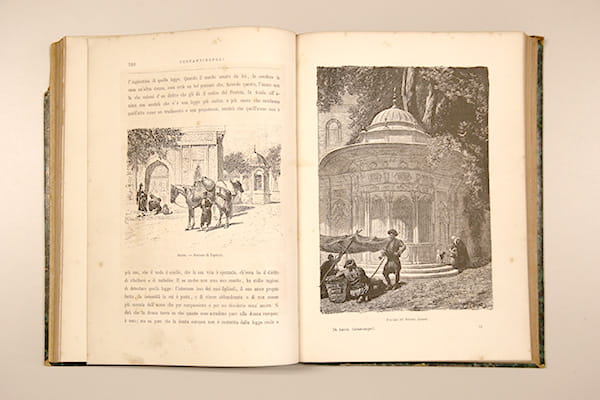

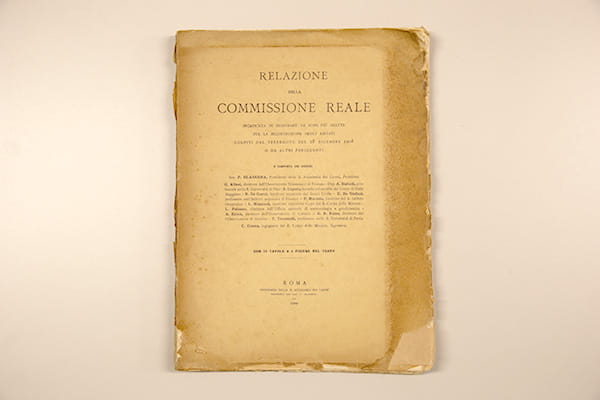

主にイタリアの移民の歴史について研究しています。もともと19世紀以降の歴史に興味があり、最初はイタリアの植民地について関心がありましたが、その後、移民史研究に転じました。イタリアはかつて移民を送り出す大国で、絶対数でも相対的な比率でも世界有数の国であると言えます。イタリアからは、アメリカ合衆国を中心に、ヨーロッパ諸国や南北アメリカ、オセアニアなど、世界中に多くの人が出ていきました。現在、イタリアから遠く離れたアメリカや南米のアルゼンチンでパスタやピザが日常食となっているのは、その証拠であると言えるでしょう。このように、地域の文化や生活の成り立ちを知ることができるところも、移民の歴史を学ぶ醍醐味の一つです。

移民(国境を越えて移動する人々)は経済的な理由で発生することが多く、私の研究の中心もそこにあるのですが、戦禍や災害を逃れるために移動する「難民」も私の関心に含まれます。学外の研究者たちと組織している研究グループでは、今まさに難民をテーマにした研究を行っています。そのため、最近は難民にも強く関心を抱いており、個人的には研究対象の幅が広がっているところです。現在のウクライナ情勢にも移民・難民は大きく関わっていますから、この分野への興味は尽きることがありません。

移民を研究するうえで大切なのは、人が移動した事実を追うことだけではありません。なぜ移動する必要があったのか、移動して何が起きたのか、それが今どうつながっているのか…このような深い考察が求められます。そうすることで、歴史がただの事象としてだけでなく、背景なども含めて立体的に理解できるようになります。そうなってようやく移民・難民について学んだと言うことができると思うのです。

移民差別が、その国の衰退につながる!?

移民の歴史を研究していれば、差別の問題を避けて通ることはできません。19世紀に諸外国へと渡ったイタリア人も、行った先々でさまざまな差別を受けてきました。例えばアメリカ合衆国では、現在も過去も黒人差別が大きな問題となっていますが、当時はイタリア人に対しても強い差別が行われていました。イタリア人は「完全な白人ではない」とか、マフィアで有名なシチリア島出身の移民が多かったことから「イタリア移民はみなマフィアである」などと言われることが日常的でした。また、ブラジルに渡ったイタリア人の一部は、コーヒー農園で劣悪な労働を強いられました。奴隷制度が廃止されるまでは奴隷が担っていた仕事です。そのため、イタリア人農民たちも奴隷に等しい扱いを受けていたのです。

こうして歴史的に苦い経験をしてきたイタリア人ですが、現在は一転して、外国から自国に入ってくる移民に対しての差別が大きな問題になっています。例えば、南イタリアでトマト摘みなどに従事するアフリカ出身の移民労働者が劣悪な待遇を受けて、彼らがそれに抗議して暴動を起こしたこともあります。イタリア人が外国で差別されていた歴史を知れば、「自分たちがやられて嫌だったことをするのは止めよう」となるのが自然だと思うのですが、実際にはそうなってはいません。

そして残念ながら、日本にも「移民」に対する差別は存在しています。その一例が外国人技能実習生の待遇です。技術を習得して本国に持ち帰ることを目的に外国人が日本で数年間就労する制度があり、その対象者はコロナ禍前までは右肩上がりに増えてきました。ただ、彼らの実情を見ると、過度の低賃金や長時間労働などが問題になっており、日本人とは明らかな待遇差別があると感じます。日本はここにもう少し危機感を持って対応すべきです。なぜなら、少子高齢化で国内の労働力が減少していることに加えて、世界的にも労働力過剰な国が減ってきているため、労働者の獲得競争が激しくなっているからです。誰だって待遇の悪いところで働きたいとは思いませんよね。今のままでは日本は外国人労働者を獲得する競争力を維持できず、労働力不足に陥って国力が衰える一方となります。移民・難民の問題を考えることは、こうした悪循環を止める重要なピースの一つになることもお伝えしておきたいです。

ナチスを支持した人々の気持ちにも向き合うことが、歴史に対してきちんと向き合うということ

私のゼミで学ぶ学生は研究テーマもさまざまで、欧米の近現代史について、政治や経済だけでなく食文化や芸術の歴史など、興味を持つ対象は多様でとても個性的です。

例えば、毎年のようにナチス・ドイツに関心を持つ学生がいます。さまざまな視点から、ナチス・ドイツのいろいろな側面、たとえば青年組織とか、プロパガンダ(政治宣伝)や映画、ユダヤ人迫害などについて研究しています。ですが、彼女たちに共通しているのは、なぜナチスは当時のドイツ人から大きな支持を集めたのかということに対する疑問です。今日の私たちはナチス・ドイツがホロコーストによるユダヤ人をはじめとする多くの人々を虐殺したことを知っていますし、ナチスにはとてもネガティブなイメージを持っています。ナチスが台頭した時期にも、ナチスがユダヤ人排斥を掲げていたことは誰もが知っていました。それにもかかわらず、なぜ当時のドイツ人の多くがそのようなナチスを支持したのでしょうか。自分にはよく理解できない出来事を、その当時の人々の立場になって考えてみるということは、とても大切なことだと思います。歴史は、出来事を知るだけで終わってはいけません。その史実を通して、今の自分のあり方や立ち位置を知るところまで意識してほしいと、学生たちには常々話しています。外国の歴史について知識を得たら、今度は自分たちの国について興味が出てくる。そんな学びの連鎖が広がっていくことにも期待しています。

イタリア移民史の研究から、世界的な問題解決へ

移民・難民について学ぶことは、世界に存在するあらゆる問題を知ることに役立ちます。昨今は世界の解決すべき問題・課題が具体的な項目としてSDGsに書かれており、注目もされています。SDGsには「移民」や「難民」は独立した項目として立っていませんが、それぞれの項目を見ると、実はそのなかの半分近くが、移民・難民と深い関わりのある項目なのです。貧困や飢餓があるから移民や難民が発生する、あるいは移住した先での差別や不平等、人権問題など……SDGsには明記されていない「移民・難民」を知ることが、実はSDGsの多くの項目に対する根本的なアプローチとなっていることは見逃せません。

また、ヨーロッパを通して世界を学ぶことにも大きな意味があると言えます。現代世界における組織や枠組みのなかには、ヨーロッパが中心となって決められたものが多くあります。スポーツの祭典、オリンピックもそのひとつです。100年以上続くIOC(国際オリンピック委員会)の歴代の会長は、9人中8人がヨーロッパ人です(あとの一人はアメリカ人)。産業革命の発祥地として温室効果ガスを大量に排出し始めたのはヨーロッパなのに、今はそれを抑制しようと排出権取引のルール作りの中心となっているのもヨーロッパです。ひとり相撲だと批判をするのは簡単ですが、だからこそヨーロッパについて学ぶことは、今なお重要なことであると言えるでしょう。

もしかすると、若くして歴史に興味を持つことは、いささかハードルが高いのかもしれません。ですから、興味の入り口はなんでもいいんです。最近は漫画やアニメ、ゲームなどをきっかけに歴史が好きになったという学生も多いですから。好きになったら、今度はそれについて広く知ったり考えたりしますよね。そのときに、歴史は特にそうなのですが「いろいろな見方があるな」で終わらないことです。何が真実で、何がそうではないかを見極めること、また、見極めた史実をベースに何が良くて、何が良くないかを自分なりの視点で考えていくことが重要です。その思考が、将来社会に出てさまざまな問題を解決していくための力を育むのです。

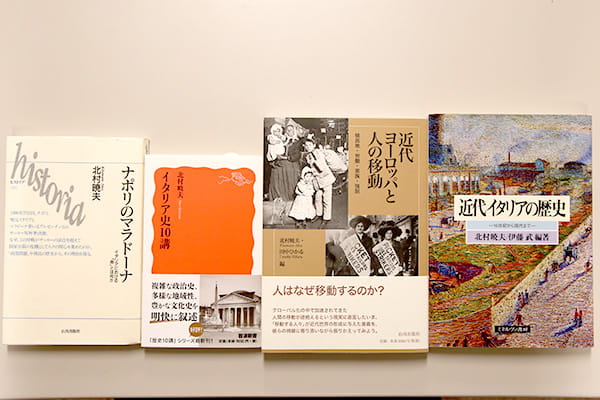

北村先生の著書

イタリアの移民に関する歴史書の数々