経済と環境の最大公約数を探る。

マクロ経済学を研究すると同時に、本学では経済政策と環境経済学も教えています。マクロ経済とは、個人や企業などを対象とした小さな視点ではなく、国や地域といった大きな視点で経済のことを考える分野です。例えば、1つの国の景気や物価、失業率などを見ながら、その国でどんなことをすればより経済的に豊かになれるのかを考えています。

大学時代にマクロ経済学のゼミで学んでいたので、研究としては当時からずっとこの分野を見てきました。その頃は、先進国及び市場経済移行国の温室効果ガス排出の削減目的を定めた京都議定書が採択されるなど、環境問題が世界的に話題になってきた時期でもあります。私は経済を研究しながらも「これからの時代、環境に配慮した経済成長を考えることがより重要になるのでは」と考えるようになりました。以来、経済成長と環境問題の関係性は、私の中で大きなテーマの1つになっています。

経済の成長と環境の保全の両立は多くの人が理想とするところですが、その実現には少々知恵が必要です。経済を優先しすぎると環境に負荷を与えてでも利益を追求する企業が増えてしまう。逆に環境配慮を優先しすぎるあまり、経済的な豊かさが犠牲になりすぎてもいけません。生活が苦しくなれば、誰だって環境に配慮している余裕などなくなるからです。私の研究では、経済と環境のベストなバランスを保つための政策(具体的には規制や課税、排出量取引などがあります)を導入することで解決をはかろうとしています。規制や課税は誰にどの程度のものを強いるのかで影響が大きく異なるため、さまざまな状況を検討し、よりよいルール・制度・政策を日々探っています。

地球環境は売買されている!?

経済と環境を両立させるための具体的なルールとしては、環境税が挙げられます。例えば、汚染物質を排出した分だけ税金を支払わなければならないという仕組みです。残念ながら、企業の善意に頼るだけでは環境はよくなりませんから。環境税を導入すると、汚染物質をたくさん排出する企業は税金の支払い額が多くなるため、利益が減ってしまいます。したがって、企業は汚染物質の排出量を減らそうと努力するわけです。ここで重要なのは、たとえ環境配慮をあまり優先したくないと思うような企業であったとしても、利益を追求するために環境配慮せざるを得なくなる点です。ここがまさに、私が環境経済学の授業で最も強調している部分で、肝となるのは「環境を守ると得をする社会システムをつくること」だと学生に伝えています。

最初に少しお話しした京都議定書に、排出量取引という興味深いシステムが採用されました。各国に「温室効果ガスをこのくらい排出していいよ」という枠が割り当てられ、その枠を売買できる仕組みです。これにより、温室効果ガスの排出量が少ないほど、その枠を売って利益にできる機会が生まれます。日本は残念ながら買う側になってしまったのですが……経済と環境を語るにはいい事例だと思っています。

コンビニのレジ袋は「配らない前提」が効果的。

ルールの導入は大切ですが、規制をかけるばかりでは企業や国民から反発を招いてしまいます。そのため、最近では他分野のアプローチも参考にしています。経産省が行ったコンビニでのとある実験のお話をしましょう。一方の店舗では「レジ袋を配布する」を前提として、不要との申し出があった場合にのみレジ袋は配布しない。もう一方の店舗では「レジ袋を配布しない」が前提で、申し出があった場合のみ配布する。この両者でレジ袋の配布率を比べたところ、後者のほうがレジ袋を受け取らない人が圧倒的に多かったという結果が出たのです。ここには行動経済学の知見が活かされており、こうした事例を活用することで、規制はごく小さなものでよかったり、不要であったりする場合も出てくるのかもしれません。

地球規模の問題に関与しないのはリスクが大きい!

ゼミの学生を工場見学等に連れ出すこともあります。近年はどの工場も当たり前のように環境配慮をされているので、実際の取り組みをその目で見ることは大変意義があることだと感じています。直近では、マヨネーズでおなじみのキユーピーの工場にお邪魔しました。ある学生は「卵の殻まで再利用するなど環境への意識の高さに驚いた」と感想を述べています。学生は普段、どうしても消費者としての視点でしか物事を見られません。工場見学が、つくる側の責任を知るきっかけになってくれれば嬉しく思います。

昨今、環境配慮は企業の常識となりつつあります。より環境に配慮している企業に積極的な投資をすると表明している投資会社も出てきているくらいです。ただ、ここ最近の学生は「環境問題をどうにかしたい」と考える人の割合が減っているように感じます。もしかすると、今の学生は生まれてからずっと不景気のなかで生きてきたからかもしれません。衣食足りて礼節を知るという言葉のとおり、まずは生活がある程度豊かでなければ、環境のことを守ろうという気持ちにはなれないでしょう。環境を守るためにも経済は重要であると言えますね。また、地球規模の問題に対する日本の影響力が小さいからと言って、軽視してはいけません。今後世界は環境に関連する新しい経済の仕組みやルールづくりをより一層進めていく方向にあります。そんな折に日本が環境に対して消極的だと、世界経済の中で日本に不利な制度が導入されるリスクが高まることになります。経済も環境も、目では見えにくいもの。だからこそみんなが加害者、そして被害者になるかもしれないという危機感を持つことが大切です。

工場見学、ワイナリー見学を行う学生の様子

SDGsだって、絶対に正しいとは限らない!

今の世の中で経済と環境を語るなら、SDGsは欠かせないトピックの1つでしょう。環境問題に直結する項目が多いことに加え、たくさんの企業がSDGsへの取り組みをアピールしています。SDGsは世界に大きな影響を与えており、経済を考えるうえでも参考にすべき点が多く含まれています。

ただ、同時に気をつけてほしいこともあります。それは、SDGsを盲目的に信じてはいけないということです。書かれている項目の内容はどれも素晴らしく、国連で採択されたものなので、大きな信用に値するように感じられるものであることは確かです。でも、この世のすべての課題が記されているわけではありません。特定の国や地域の思惑が色濃く出すぎている項目がある可能性も否定できない。大切なのは、いったん自分の頭で考えることです。なぜこの項目が書かれているのか、どんな時代背景があるのか、もしくはこんな項目も必要だったのでは……と。そんな、SDGsをつくる側の視点を学べることも、本学科の魅力です。もしかしたら、何十年後かにSDGsの後継となる世界的な目標の創設に、本学科で学んだ学生が携わるなんて日が訪れるかもしれませんね。

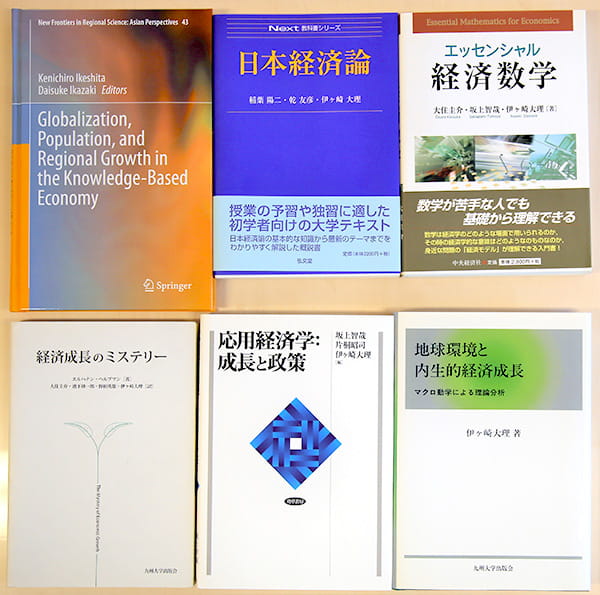

書籍の数々