美術は人々(作り手、観者)の「欲望」の表象なのです。

専門は日本美術史です。ただその研究範囲は広く、商品のパッケージからポスターなど現代のいたるところに溢れるビジュアルイメージは、何でも研究対象としていますし、アイヌや琉球、東洋の文化も研究しています。時代についても、平安や鎌倉など比較的古いものから現代までが対象となっています。もっと言えば、そもそも何をもって「日本」なのか、「美術」とは、「歴史」とは何なのか、といったことも常々学生たちと議論しています。研究者としては、ひとつの疑問から興味や関心が次々と広がっていくタイプなのかもしれません。

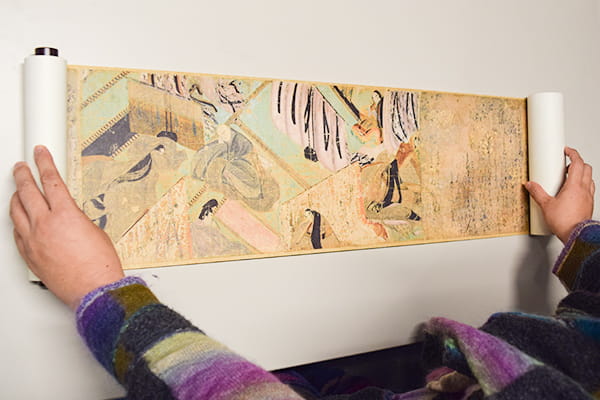

主な研究対象をひとつ挙げるなら、絵巻物です。絵巻物とは、その名の通り巻物の形状をしていますが、絵画だけでなく、物語を説明した文章(詞書)も備わった作品で、15mを超えるものも存在します。制作には多額の資金や時間を要したため、もともとは権力者しか作ることができないものでした。今で言えば映画やアニメーションのようなものでしょうか。現在は美術館でしか見られないものとなってしまっていますが、そこには多くの情報が詰まっています。研究では、絵巻物に描かれている視覚的な表象の分析に加え、誰が、どのような視点で、何を目的に描いたのかといった、作品の背景に迫ることを大切にしています。たとえば、この絵巻物(平治物語絵巻)には壮絶な合戦の様子が描かれていますが、文章(詞書)では詳細に述べられていないにもかかわらず、貴族女性が被害者として、しかも乳房や肌を露わに描かれている場面が多いことから、女性の身体を性的に視たいといった男性的な欲望によって描かれたことが推察できます。別の絵巻物では、庶民たちを嘲笑うように、非常に滑稽な姿で描かれていることに着目すれば、これを見た貴族が優越感に浸ることを目的としていたとも考えられます。そうした考察から、文字史料には表れないような、人間の感情や思想、また階級やジェンダーの意識からセクシュアリティに至る、さまざまな文化的背景を視覚表象から探ることが、美術史の醍醐味です。

こうした視点で表象と向き合ってきたため「絵巻物はもちろん、さまざまな絵画や写真は、すべてそのイメージを作り出した人間の欲望の記録」と考えるようになりました。武士が戦で勝利したことを自慢するために描かれた絵巻物もそうですし、肖像画の存在もわかりやすいですね。現代のSNSで素敵な写真をシェアして承認を得ようとする心理とも近いかもしれません。もっと言えば、誰かの欲望を満たすために描かれた美術作品は、当然どれもが単純に「美しい」わけではないのです。中には醜く描いた作品、悪意や痛々しさを感じる作品もたくさんあります。それらから目を逸らすのではなく、きちんと直視して背景に存在する「欲望」を考えることで、見えてくるものがあるのです。

源氏物語絵巻

絵巻の閲覧方法について実践

「偉大な芸術家」と聞いて、女性の芸術家は思い浮かびますか?

美術作品を分析・考察するうえで大切にしているのは、「ジェンダー」「階級(class)」「民族(race)」の3つの視点です。特にジェンダーの視点は重要です。今でこそSDGsにもあるようにジェンダー平等が盛んに叫ばれていますが、美術の歴史はこれまでのジェンダーバランスがいかに悪いものであったかを気づかせてくれます。

ここでひとつ質問です。「偉大な芸術家」と聞いて、思いつく人は誰ですか?

……当然のように男性の芸術家の名が浮かんだのではないでしょうか。ピカソ、ゴッホ、ラファエロなど、男性の有名なアーティストは美術の教科書などにもよく登場しますし、展覧会も多いですから。その一方でモナリザ、真珠の耳飾りの少女など、モデルとしての女性は多い。ところが「芸術家」というと女性の名が挙がらないのはなぜでしょうか? 実はこの質問は、アメリカの女性美術史家リンダ・ノックリンが1971年に発表した論文が元になっています。彼女は「なぜ偉大な女性アーティストはいなかったのか」と問いを立て、その答えとして「いないのではない、記録されてこなかったのだ」と結論づけました。つまり、絵を描く人も、選ぶ人も、それを記録する人も、つまり美術をとりまくすべてが男性中心だったと論じているのです。女性の芸術家が紹介される場合でも、カミーユ・クローデルはロダンの「愛人」とか、池玉瀾(いけのぎょくらん)は池大雅(いけのたいが)の「妻」とか、男性の附属品のように語られるのが定番です。このような言説が、女性の芸術家はほとんど存在しなかったかのような錯覚を、多くの人に与えてしまったのではないでしょうか。

美術の世界には、いまだに男性至上主義的な面が見られます。それに抗うために、アメリカでは、ゲリラガールズというゴリラの覆面をした女性のアーティスト集団が現在も活動しています。1989年にメトロポリタン美術館に対して風刺ポスターを掲げた活動が特に有名です。そのポスターには「女性がここに入るには、ヌードにならなくてはいけないの?」と書かれていました。加えてそこには「館内の展示作品のうち女性アーティストによるものは5%以下。それなのに展示されているヌード作品の85%は女性を題材にしている」とありました。その割合は近年少しずつ改善されてきているようですが、美術の歴史を見る限り、女性像の描かれ方も含め、ジェンダーの問題はまだまだ根深いと言わざるを得ません。女性アーティストたちが正当な評価を得られるよう、私としてもさまざまな視点から活動しています。

このように美術(アート)には、社会に訴えかける力があります。時にはジェンダーバランスに意義を唱え、時には戦争に反対し貧困の現実を社会に訴えるなど、社会のさまざまな問題を告発する強いメッセージが込められているのです。常に社会とつながっていることが、美術を学ぶおもしろさのひとつだと思います。

伝統文化を守ることを考えるとき、アイヌの精神から学ぶことはとても多い。

現在、日本絵画に用いられる道具や材料のほとんどが存続の危機に立たされています。たとえばハケを作る職人は、現在日本にたった3人しかいません。「日本絵画なんて描かなければいい」という意見もあるかもしれませんが、最も困るのは文化財など古い作品の修復です。数百年にわたり受け継がれてきた作品を後世に遺すためには、時間をかけて丁寧につくられてきたさまざまな材料や技術が必要です。化学薬品などが混ざった大量生産の材料ではとても100年はもちません。近代化によって人間が環境を破壊してしまったように、伝統文化や技術もまた、同じように失われつつあります。1000年以上修理しては受け継がれてきたものが、この100年の大きな変化で失われてしまうのはとても胸が痛いことです。

ニカワなどの材料にも似たようなことが言えます。ニカワとは、牛や豚などの屑皮を何時間も煮詰めて作られる材料で、絵の具などの材料の接着や滲み止めになくてはならない材料です。2009年には国産のニカワの作り手が一度完全に途絶えてしまい、買い占め騒動まで起きました。ハケも手漉きの紙も同様に、質の高いものは職人が手間と時間をかけて作るものです。ただ、近代にかけてそれが非効率だとされ、また安価な製品の登場もあって、作り手が次々に減っていってしまいました。それはそうですよね。精肉加工も製紙も今ではほとんどが工場でオートメーション化され、手のかかる作業はすべて排除されてしまいます。

大量生産大量消費で効率ばかりを重視すると、美術作品ばかりでなく、伝統的な技法からそれを扱う職業まで、文化そのものが衰退していってしまいます。そこで学生によく話すのはアイヌの文化です。彼らは動物や植物の命、つまり自然の文物を「カムイ」として敬い大切にします。動物を食すときも、内臓まで残さず大事にいただきますし、皮も丁寧に処理して残さず靴や衣料として利用します。彼らのそのような精神や文化には学ぶべきことが多く、彼らの文化をきちんと理解し、見習うことは、伝統文化を守ることにもつながるのではないでしょうか。

このような危機的な状況を知ってもらおうと、学生たちが主体となった「日本画の材料と道具」展を、先日本学の図書館で開催しました。SDGsを掲げて持続可能な社会をめざす現代において、1000年以上続く文化を失うことは、なんとしても避けたいですよね。

日本画の材料と道具展で展示された絵筆

先生による岩絵具と原料の鉱石を用いた説明。

本物に触れる実践的な機会によって、学生は日本美術の理解を深める。

誰かを傷つけないために「知る」べきことがある。

学生には、日本美術史の学びを通して、自分の価値観や考え方、思い込みなどをすべて見つめ直していってほしいと思っています。特にこれからのグローバルな社会では、日本を知り、自分を知る価値は大きいのです。「日本人」とひと言で言っても、この国にはアイヌや琉球、在日韓国朝鮮人、在留外国人、ダブルまで含めていけば、もはや「日本人」とは何を指すのでしょうか。残念ながら日本には、日本は単一民族国家だと思っている人もいまだに多くいます。これが誤りであることを知れば、隣の人がどのような出自を持つ人か分からないのですから、当たり前のように「私たち日本人は~」と話すことがいかに勝手な思い込みで不躾なことであるか理解できるでしょう。民族にしてもジェンダーにしても、そしてセクシュアリティにしても、知らないというだけで誰かを傷つけてしまうことは身の回りにたくさんあるのです。そうならないためにも、本科で多角的な視点を身につけ、より平等や平和を意識していけるようになることは、非常に意義深いことだと思います。