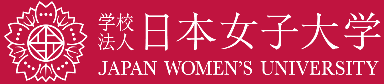

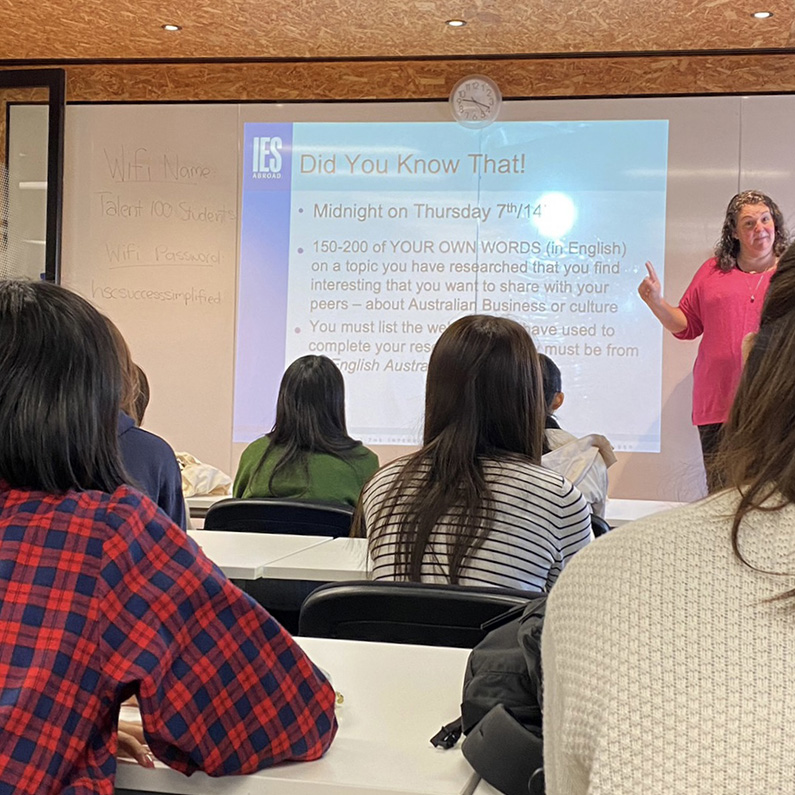

2023年夏、国際文化学部に入学した1期生が、スタディ・アブロード・プログラム(SAP)で7つの行先に旅立ちました。

国際文化学部の特長であるSAPは、アメリカ、イギリス、オーストラリア、フランス、台湾、韓国、ベトナムの各都市で約2週間学ぶ、1年生必修の脱キャンパス型のプログラムです。

刻々と変化する国際情勢や感染症、酷暑などさまざまなリスクに注意を払いながら、「大学4年間の学びの基礎となるSAPを、なんとしても成功させたい」との先生方の想いが実を結び、全員が無事に第一希望の国での学修を実現させました。