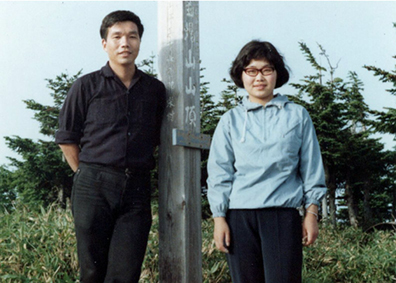

学園にまつわる人々の青春時代を、思い出の写真から紐解くアオハルプレイバック。前号の宮崎あかね先生から引き継がれたのは、理事長の今市涼子先生です。

今市先生は大妻高等学校から日本女子大学家政学部家政理学科二部に入学し、生物・農芸を専攻されました。卒業後に千葉大学理学部文部技官を務め、1977年にお茶の水女子大学大学院理学研究科生物学専攻修士課程を修了。玉川大学農学部で約20年間勤められた後に本学理学部教授に就任しました。玉川大学在職中の1983年に京都大学より理学博士の学位を取得されました。ご専門は植物形態学。世界中を飛び回りながら、1999年には根研究会学術功労賞を、2001年には日本植物形態学会平瀬賞を授賞し、2008年には日本植物形態学会会長に就任されています。2020年に本学理事長に就任されてなお「まだまだ書かなければならない論文がたくさんあります」と、精力的に活動されています。